Vor der Kulisse des Mittleren Westens begleitet J. Ryan Stradal in seinem neuen Roman vier außergewöhnliche Frauen durch die Höhen und Tiefen des Lebens. Ihr Familienrestaurant, der Lakeside Supper Club, ist dabei ihr Dreh- und Angelpunkt – wo die eine Sicherheit findet, erleben die anderen Verlust, Druck und Leidenschaft.

Samstagabend im Lakeside Supper Club ist ein vielschichtiges Generationenportrait, das eindrucksvoll zeigt, wie sehr uns die Orte und Menschen um uns herum prägen. Warum auch sein drittes Buch wieder in Minnesota spielt und woher die Inspiration für die Hauptfiguren kam, verrät J. Ryan Stradal hier im Interview.

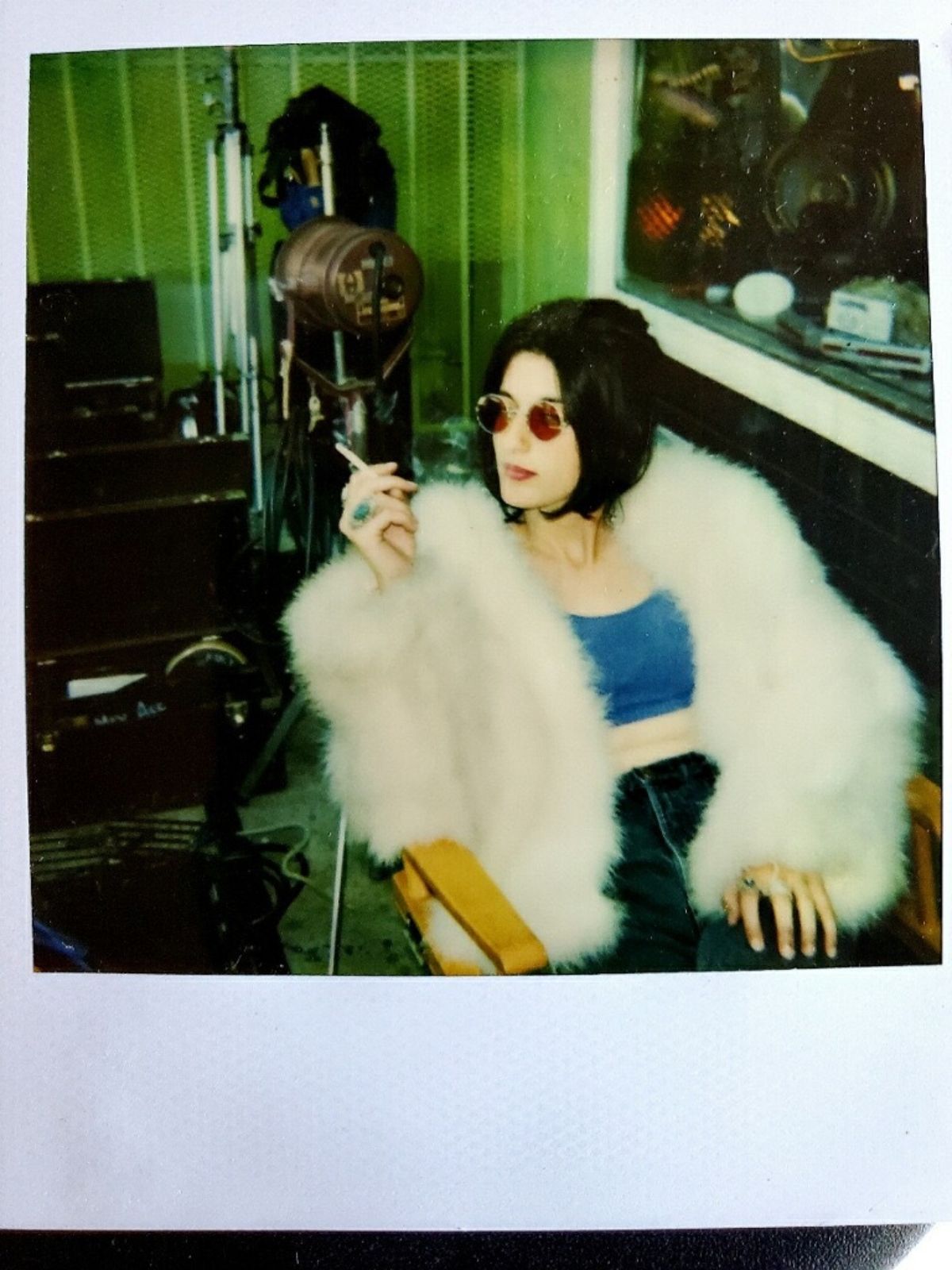

Foto: © Franco P. Tettamanti

»Wenn das Schreiben eines Romans etwas Utopisches ist, dann gehört die großartige Vielfalt von Liebe in der Welt unverzichtbar dazu.«

J. Ryan Stradal im Interview

In Samstagabend im Lakeside Supper Club sind mehrere Zeitebenen und Perspektiven miteinander verwoben. Was hat Sie daran gereizt, eine so vielschichtige Familiengeschichte zu schreiben?

Ich mag die Kontraste und Widersprüche, die ein Roman mit mehreren Sichtweisen bieten kann. Unser Leben wird von den Geschichten bestimmt, die wir uns über uns selbst und über andere erzählen, und viele davon scheinen uns wahr – ob sie den Tatsachen entsprechen oder nicht. Ich selbst mag es auch, beim Lesen nicht genau zu wissen, was die Fakten in den verschiedenen Erzählungen sind.

Und bei diesem Buch passt die Vielschichtigkeit einfach auch gut zum Setting. Während der Recherche habe ich etwa ein Dutzend Menschen befragt, die einen Supper Club führen oder mal geführt haben, und ihre Erfahrungen waren sehr unterschiedlich. Ein Supper Club ist eine besondere Art von Restaurant, das in der Regel über Generationen weitergegeben wird. Ein Supper Club mag für eine Stadt, einen Ort noch so wichtig sein, der Enthusiasmus, mit dem seine (zukünftigen) Besitzer:innen diesen Wert erhalten, variiert. Wie jedes Restaurant ist ein Supper Club prädestiniert für Konflikte, was ihn wiederum als Ort für Erzählungen prädestiniert. Mehrere Perspektiven können das wunderbar verstärken.

Haben Sie eine persönliche Verbindung zu Supper Clubs wie dem Lakeside?

Als Teenager hatte ich das große Glück, in einem Supper Club namens The Steamboat Inn zu arbeiten. Ich habe das aus vielen Gründen geliebt, nicht zuletzt, weil es das beste Restaurant in der Gegend war. Die Menschen sind dort hingegangen, wenn sie Geburtstage, Abschlüsse, Pensionierungen und Jubiläen gefeiert haben. Sie haben die wichtigsten Tage ihres Lebens dort verbracht, und sie zu bedienen war eine Freude, aber es hatte auch was von Verantwortung. Ein wunderbarer Rahmen für eine Geschichte.

Ist die amerikanische Diner-Kette Jorby's im Roman als Gegensatz zum traditionellen Lakeside angelegt?

Das Jorby's ist dem Lakeside in vielerlei Hinsicht gegensätzlich – das eine landesweit, das andere lokal, ein Konzern gegenüber einem unabhängigen Restaurant, Menüs, die von Fokusgruppen getestet werden, und gehobene Küche und so weiter. Ich habe versucht, Jorby's nicht nur negativ darzustellen, das wäre nicht nur oberflächlich, sondern auch nicht richtig. Nicht jeder kann es sich leisten, an einem Ort wie dem Lakeside zu essen, auch nicht zu besonderen Anlässen, während Jorby's eine erschwingliche, beständige Karte anbietet. Im Grunde ist das Jorby‘s das, wozu sich Restaurants wie das Lakeside entwickeln, wenn sie in ihrem Umfeld nicht erfolgreich genug sind.

Gab es eine Inspiration für Ihre Hauptfiguren? Wie kommt es, dass Sie sich (abgesehen von Ned) vor allem auf die Frauen in der Familie konzentriert haben?

Mariel basiert größtenteils auf meiner Mutter, die als Kellnerin in einem Restaurant wie dem Jorby's arbeitete, als ich ein Kind war. Florence hat folglich viele Ähnlichkeiten mit meiner Großmutter. Im Grunde schreibe ich über die beiden Frauen in meiner Familie, denen ich am nächsten stand. Sie waren die größten Leserinnen, die ich kannte, und beide vermisse ich sehr. Ohne sie wäre ich kein Schriftsteller, und ich lasse sie in alle meine Romane einfließen, daher überwiegen auch die weiblichen Hauptfiguren. Ned ist leider weitgehend von mir selbst inspiriert. Julia ist wahrscheinlich so, wie ich im Jugend- und Collegealter gerne gewesen wäre.

Auch Ihr dritter Roman spielt im Mittleren Westen Amerikas. Warum haben Sie sich dazu entschieden, ein weiteres Buch über Minnesota zu schreiben?

Als junger Leser waren für mich einfach nicht genug Bücher greifbar, die in meiner Heimat spielen, und die wenigen, die ich gefunden habe, waren wunderbar. Ich habe mir selbst damals versprochen, solche Bücher zu schreiben, wenn ich jemals die Gelegenheit dazu hätte, und das tue ich jetzt. Obwohl die Schauplätze und Charaktere des Mittleren Westens natürlich einzigartige Details mit sich bringen, habe ich mein Bestes getan, um ihre Geschichten für Leser:innen überall nachvollziehbar zu machen.

Ihre Geschichte zeigt ein breites Spektrum an Beziehungen, von Freundschaft über romantische (queere) Liebe bis hin zu unterschiedlichen Familienkonstellationen. Warum war es Ihnen wichtig, diese Vielfalt zu zeigen?

Das ist ganz einfach die Welt, die ich erlebt habe, und ich liebe sie. Wenn das Schreiben eines Romans etwas Utopisches ist, dann gehört die großartige Vielfalt von Liebe in der Welt unverzichtbar dazu.

All Ihre Figuren erleben Einschneidendes, Verlust und Trauer sind zentrale Themen des Buches. Ist der Roman ein Plädoyer dafür, die guten gemeinsamen Zeiten wertzuschätzen, solange sie andauern?

Wie fast jede Person, die ich kenne, habe auch ich große Verluste erlebt, und dieses Buch habe ich in einer emotional herausfordernden Zeit geschrieben. Obwohl alle meine Romane von Verlust handeln, habe ich vor allem diesen als eine Art Flaschenpost geschrieben, um mich weniger allein zu fühlen und um hoffentlich anderen zu helfen, sich in ihrer Trauer weniger allein zu fühlen. Und ja, genießen Sie unbedingt die flüchtigen Momente, die Sie mit Freund:innen und Ihrer Familie haben, so oft wie möglich.

Und schließlich, wenn Sie das Glück haben, etwas wie den Lakeside Supper Club in Ihrem Umfeld zu haben – warten Sie nicht erst auf einen besonderen Anlass. Diese Orte werden ohne unsere Unterstützung verschwinden. Gehen Sie hin, so oft Sie können.

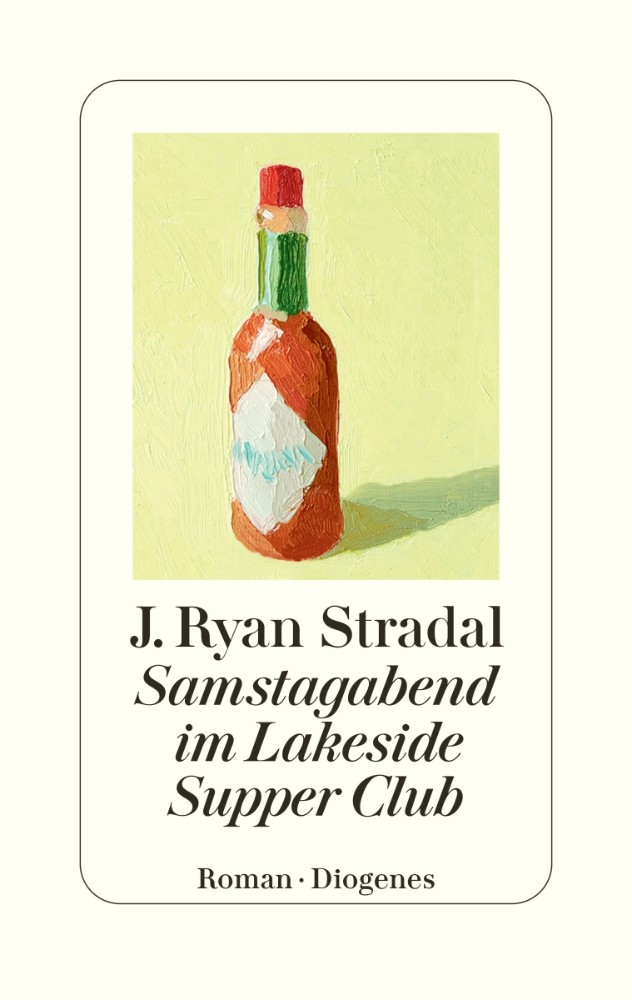

Samstagabend im Lakeside Supper Club

Für Betty war er die Rettung aus existenzieller Not. Für Florence eine Bürde und der Ort ihrer schlimmsten Niederlage. Für Mariel ist er ein Traum, in dem sie sich selbst verwirklicht. Für Julia ist er eine bloße Legende, die nichts mehr mit ihr zu tun hat: Im ›Lakeside Supper Club‹ am Bear Jaw Lake in Minnesota trotzen vier Frauen dem Leben auf ganz unterschiedliche Weise ihr Quäntchen Glück ab.

J. Ryan Stradal, geboren 1975, wuchs in Hastings, Minnesota, auf. Er studierte Film, Fernsehen und Radio an der Northwestern University. Er ist Lektor, Redakteur und Produzent von Fernsehserien. Seine Romane Die Geheimnisse der Küche des Mittleren Westens und Die Bierkönigin von Minnesota waren New York Times-Bestseller. J. Ryan Stradal lebt in Los Angeles, Kalifornien.