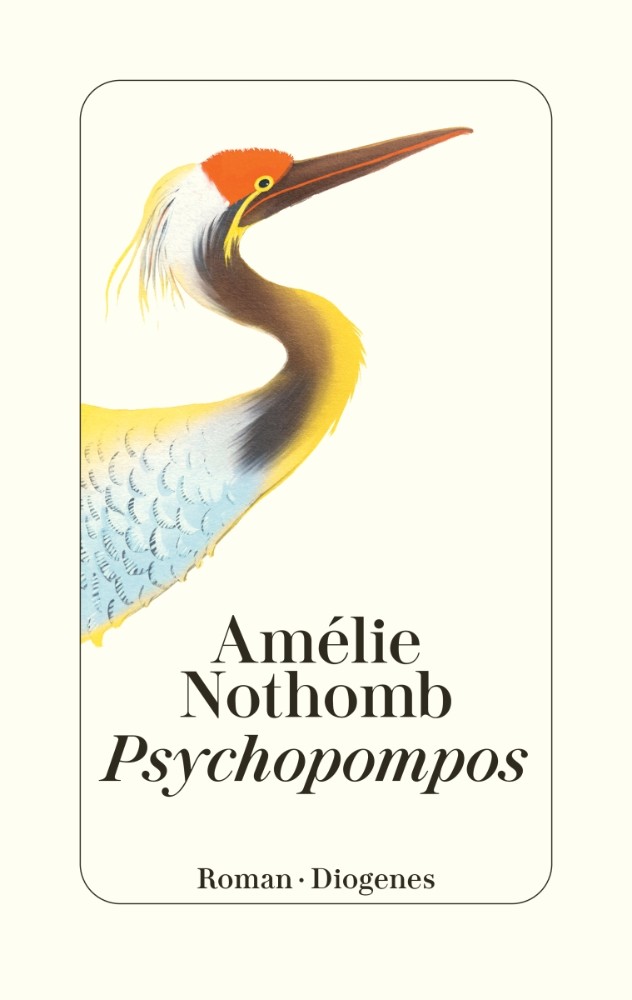

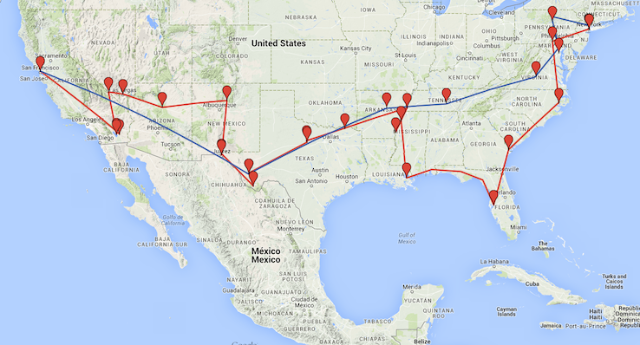

Psychopompos ist ein autobiografisches Buch, in dem sich Amélie Nothombs Leidenschaft für Vögel offenbart. Durch die diplomatische Arbeit ihres Vaters lernte sie, ihr Nest dort zu bauen, wo die elterlichen Wanderungen sie absetzten, und entwickelte allmählich eine immer größere Leidenschaft für die Vögel, die sie von Japan über China und die USA bis nach Bangladesch beobachtete. Tauche mit der Leseprobe ein in Amélie Nothombs Welt.

Foto von Mohamed Fsili auf Unsplash

Leseprobe

Auszug, S. 5-15

Eines Tages sieht ein Stoffhändler weiße Kraniche vorüberziehen. Hingerissen von ihrer Schönheit, träumt er davon, einen Stoff zu finden, der so prächtig ist wie ihr Gefieder.

Da kommt eine junge Frau von außergewöhnlicher Schönheit in sein Geschäft. Ihr langes, glattes Haar ist von glänzendem Schwarz, ihre Haut strahlend weiß, und den Rand ihrer Lippen zeichnet eine rote Linie, die eine noble Abkunft verrät. Das bestätigt auch ihr Gewand: ein Kimono vom seltenen Weiß hochgestellter Familien, dessen Ärmel bis auf den Boden hängen.

Die geheimnisvolle Kundin kann sich nicht zu einem Kauf entschließen. Der Händler trägt ihr seine Hilfe an. Darauf sagt sie mit merkwürdig sanfter Stimme:

»Heiraten Sie mich.«

Verblüfft versucht er, mehr über sie zu erfahren. Wer sie sei? Warum sie ihn heiraten wolle? Doch sie schweigt hartnäckig.

Am Ende denkt er, es wäre Unsinn, ein so schmeichelhaftes Angebot auszuschlagen, und heiratet das Fräulein, auch wenn es ihm ein Rätsel bleibt.

Die Hochzeit verläuft ohne Zwischenfälle. Die Eheleute beginnen ihr gemeinsames Leben in heiterer Gelassenheit. Alles läuft bestens.

Ein paar Tage später sagt die junge Frau:

»Ich habe keine Hochzeitsgeschenke und keine Mitgift in die Ehe eingebracht. Wenn Sie mir eine Werkstatt zur Verfügung stellen, will ich einen wundervollen Stoff für Sie weben, unter der Bedingung, dass ich dort allein bin und niemand, nicht einmal Sie, mich besuchen kommen.«

Der Mann ist einverstanden, und die Frau zieht sich jeden Tag für ein paar Stunden in ihre Werkstatt zurück. Nach einer Woche überreicht sie ihm, geschwächt von ihrer Arbeit, ein Gewebe aus einem undefinierbaren Material, wie er es noch nie zuvor gesehen hat, so schön und kostbar, dass es ihm den Atem raubt.

»Was ist das? Wie haben Sie das gemacht?«, platzt es aus ihm heraus.

Sie schlägt die Augen nieder und schweigt.

»Gestatten Sie mir, ihn zu verkaufen?«

»Er gehört Ihnen, Sie müssen mich nicht um Erlaubnis fragen.«

Der Händler findet schnell einen Interessenten für den Stoff und erzielt einen exorbitanten Preis dafür.

Die Wochen vergehen. Viele Kunden kommen zu ihm ins Geschäft und fragen nach dem sagenhaften Stoff, von dem sie gehört haben.

Der Mann bittet seine Frau, noch einmal dieses Wunder zu vollbringen. Sie zieht sich wieder für eine Woche in ihr Atelier zurück und liefert dann, blass und abgemagert, einen Stoff, so prachtvoll wie das letzte Mal.

Der Händler verkauft ihn zum doppelten Preis und ärgert sich, dass er nicht das Zehnfache verlangt hat. Dann fragt er seine Frau, ob sie nicht noch einmal ihre Spezialität herstellen kann.

Sie lehnt nie ab, obwohl ihre Gesundheit sichtlich darunter leidet. Der Mann bemerkt es, aber seine Geldgier ist stärker. Die Leute rennen ihm die Türe ein, jeder will diesen einzigartigen Stoff haben.

Bald verlässt die junge Frau kaum noch ihr Atelier. Tag und Nacht müht sie sich, das von ihrem Mann geforderte höllische Arbeitstempo einzuhalten. Dem entgeht nicht, dass sie immer dünner wird. Dass ihre jugendliche Schönheit verblasst, ihr Blick erloschen, ihre Haut grünlich und ihre Haare matt geworden sind. Er macht sich Sorgen, kann sich aber nicht dazu entschließen, etwas zu ändern. Um sich von der Schuld zu entlasten, redet er seine Ansprüche klein.

Nach ein paar Monaten erkrankt die Frau, arbeitet aber nicht weniger. Der Mann hört sie husten. Sein Gewissen quält ihn.

»Wenn ich ihr Atelier betreten dürfte, könnte ich ihr vielleicht helfen«, denkt er. Hätte er sich selbst durchschaut, wäre ihm klar geworden, dass er eigentlich das Geheimnis der Herstellung herausfinden will, bevor sie stirbt.

Irgendwann hält er es nicht mehr aus und dringt in ihre Werkstatt ein. Was er sieht, lässt ihn auf der Stelle erstarren: Ein prächtiger weißer Kranich reißt sich mit dem Schnabel Federn und Daunen aus, die auf diese qualvolle Weise immer weniger werden, und steckt sie in den Webstuhl. Er leidet so sehr, dass er stöhnt, was er durch menschliches Husten zu verbergen sucht.

Als die Kranichfrau den Voyeur entdeckt, stößt sie einen Entsetzensschrei aus und fliegt durch die geöffnete Tür davon. Ihrem verzweifelten Mann bleibt als letzter Trost, dass er sie trotz ihrer angegriffenen Gesundheit die Berge erreichen sieht.

Er nimmt das unvollendete Stück Stoff vom Webstuhl und stellt befriedigt fest, dass es unverkäuflich ist. Warum musste es bis zum Äußersten kommen, bevor ihm bewusst wurde, dass manche Dinge unbezahlbar sind?

Er bringt das kostbare Gewebe in sein Tokonoma und verflucht sich für seine Niedrigkeit.

Nishio-san erzählte mir dieses traditionelle japanische Märchen, als ich vier war. Seine Grausamkeit rief einen wollüstigen Schrecken in mir hervor. Der Gegensatz zwischen dem Wankelmut des Stoffhändlers und der edlen Opferbereitschaft seiner Frau entzückte mich.

Die Frage nach der Moral der Geschichte stellte ich mir nicht, verstand aber unbewusst, dass der Vogel dem Mann seine Willensschwäche vor Augen führte.

Liebend gern hätte ich auch einmal Kraniche gesehen. Leider waren das selbst in Japan seltene Vögel. Die Spatzen im Garten dagegen interessierten mich nicht, da ich sie für gewöhnlich hielt. Zu Unrecht.

Mit fünf wurde ich aus Japan herausgerissen. Man hatte meinen Vater nach Peking versetzt, was 1972 kein Anlass zur Freude war.

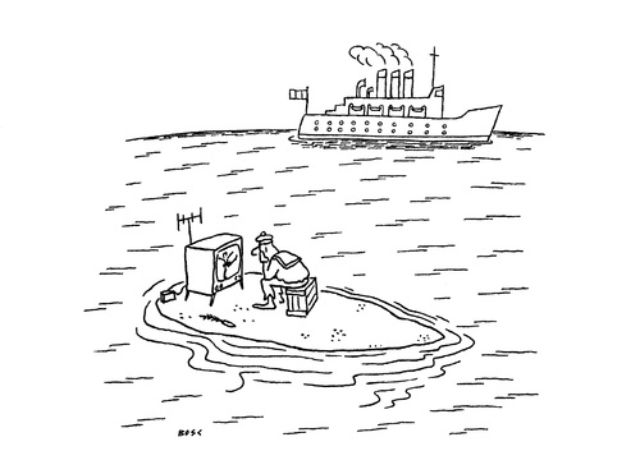

Ich erinnere mich an mein erstes Erwachen in der Volksrepublik China. Es war Sommer, und etwas fehlte. Sosehr ich mich auch bemühte, ich kam lange nicht darauf, was es war. Es war der Gesang der Vögel.

Das Ghetto von Sanlitun lag mitten in der Stadt und war fast baumlos. Die Vögel haben sich auch an solche Umstände angepasst – Vögel haben sich schon an alles angepasst.

Doch Mao hatte in einer seiner großen Kampagnen die Vögel für Hungersnöte und allerlei anderes Unheil verantwortlich gemacht und die Chinesen aufgefordert, jeden Vogel zu töten, dessen sie habhaft werden konnten, und alle anderen auch. Die Aktion war ein Riesenerfolg, vor allem, weil der, der vor dem Volkskommissar die meisten Vogelleichen schwenken konnte, Belobigungen und Vergünstigungen erhielt.

China war bald eine Vogelwüste. Es dauerte ziemlich lange, bis der Große Steuermann die katastrophalen Folgen dieses Verlusts für die Ökologie und Ökonomie des Landes bemerkte. Und wie hätte er verkünden sollen, dass er sich geirrt hatte?

Der einzige Vogel, den es in Peking noch gab, war der Rabe. Seine außergewöhnliche Intelligenz hatte es ihm erlaubt, die Listen der Bevölkerung ins Leere laufen zu lassen. Er trat nicht oft auf, herrschte aber über die Stadt. Nur der Mangel an Spatzen, die er zum Teil für seinen Lebensunterhalt brauchte, machte ihm zu schaffen.

Der Rabe ist ein wunderschönes Tier. Leider reimen sich seine Lieder nicht auf sein Gefieder. Wenn das Ohr Musik erwartet, aber nur ein Krächzen vernimmt, ist das eine Enttäuschung.

Trotzdem segnete ich seine Anwesenheit, die es erlaubte, den Blick zu erheben. Er blieb der Künder der Vornehmheit. Dass er so selten war, erklärt wahrscheinlich das geringe Echo seiner Lehre.

Denn damals wurde in China Raffinement aller Art streng bestraft. Schlichte Höflichkeit galt als konterrevolutionär. Wer am meisten spuckte und furzte, hatte gewonnen.

Nishio-san fehlte mir schrecklich. Ich versuchte, mir die Geschichte vom weißen Kranich in ihrer Sprache zu erzählen. Doch ich spürte, dass ich das Japanische aus dem Gedächtnis verlor, und litt darunter. Warum konnte ich die Sprache jener, die ich liebte, nicht behalten?

Mit der japanischen Sprache verschwand auch die Vornehmheit. Die Sprache der chinesischen Gouvernante war so hart und hässlich wie das Krächzen der Raben. Und in meiner Erinnerung gesellte sich der feine, sanfte Klang von Nishio-sans Worten zum Lied der Spatzen.

Ich versuchte mir den weißen Kranich in Peking vorzustellen. Er hätte sich, verstört von den mörderischen Begierden der jagdlüsternen Bevölkerung, mit großen Flügelschlägen davongemacht. Davon wurde mein Heimweh nach Japan noch schlimmer.

Drei Jahre später wurde mein Vater zur uno versetzt. Wir verließen Peking und zogen nach New York. Man kann sich keinen größeren Kontrast vorstellen.

New York war voller Vögel. Tauben, Spatzen, Möwen. Im Central Park gab es Sperlinge aller Art. Raben auch, aber nicht nur. Für mich war dieses Wiedersehen wie eine Auferstehung.

Jedes Wochenende fuhren wir nach Upstate New York zu einer Hütte im tiefen Wald. In dieser kaum vorstellbaren Wildnis wimmelte es nur so von Vögeln. Eichelhäher, Spottdrosseln (die berühmten Mockingbirds), Kardinäle, Baumammern, alles drehte sich um den Himmel.

Ich berauschte mich daran, im Morgengrauen aufzuwachen und liegen zu bleiben, um die Vögel singen zu hören. Welch namenloses Glück, sie nach und nach zu erkennen wie die Instrumente eines Orchesters! Welche Freude, diesem Jubilieren zu lauschen und sich davon mitreißen zu lassen! Wer kann dieser Musik widerstehen, auch wenn er nicht bewusst hinhört? Ich hatte keine Immunabwehr gegen eine solche Schönheit.

Da meine Mutter mir verboten hatte, vor sieben Uhr das Bett zu verlassen, wurde diese Hörübung zu meinem Morgenritual, aber nie zur Routine. Jeder Morgen war einzigartig. In diesem wechselhaften Prozess war die Jahreszeit nur ein Parameter unter vielen.

Bald erkannte ich wundersamerweise, dass Vögel Individuen sind. Es ist genauso dumm zu behaupten, Rotkehlchen könnten gut singen, wie Menschen könnten gut singen. Wenn ich die Ohren spitzte, konnte ich heraushören, welches Rotkehlchen Talent hatte. Allerdings variierte die Qualität. Wie die größten Opernsänger aus tausenderlei Gründen manchmal indisponiert sind, war auch das begabteste Rotkehlchen an einem Tag oder zu einer gewissen Uhrzeit nicht auf der Höhe seiner Kunst.

Im Winter musste ich länger auf den Beginn des Konzerts warten, das sich dann auf rare Soli beschränkte. Die aber waren umwerfend. Diese morgendlichen Gesänge waren keine Einladung zum Liebesspiel, da ging es ums Überleben. Unter dem Kälteschock fand die Amsel zu einer höheren Schönheit, um ihre Sinne vom Leiden abzulenken. Singen, um den Frost zu bezähmen, das nenne ich Heldentum!

Viel später fragte ich mich beim Hören von Purcells berühmtem Cold Song, ob er nicht womöglich von dieser winterlichen Praxis der Vögel inspiriert war. Wenn ich aus dem Zittern gar nicht mehr herauskomme, versuche ich dagegen anzusingen. Überflüssig zu erwähnen, dass das Ergebnis zu wünschen übrig lässt.

Der eisigen Elegie im Bett zu lauschen verführte dazu, noch tiefer unter die warmen Decken zu kriechen. Aber die Stimme eines Kardinals zu erkennen und nicht ans Fenster laufen zu dürfen, um ihn zu bewundern, grenzte an Folter. Das knallrote Gefieder musste ich mir dazudenken. Boris Vian hat den Pianocktail erfunden, ich erschuf das Pianochrome: Ein bestimmter Ton löste eine bestimmte Farbe aus. Vor Sonnenaufgang konnte die Farbübersetzung sehr subtil sein. Das waren Nuancen, die man nur in der Dunkelheit wahrnahm.

Ich teilte mir ein Zimmer mit meiner Schwester, die einen sehr leichten Schlaf hatte. Deshalb konnte ich nicht heimlich den Vorhang öffnen. Die Eltern schliefen nebenan, hinter einer dünnen Wand, sodass kein Geräusch unbemerkt blieb. Dass ich die Stille nicht durchbrechen durfte, hatte den Vorteil, dass ich eine große Hörschärfe entwickelte. An manchem Morgen meinte ich sogar erkennen zu können, ob eine Meise heiser war.

Im Bett belauerte ich wie besessen den Wecker. Um Punkt sieben sprang ich auf und verließ auf Zehenspitzen das Zimmer. Dann trippelte ich zum Wohnzimmerfenster, hob den Vorhang hoch und schaute in das Geäst vor dem Fenster. Im Winter war es so dunkel, dass nichts zu erkennen war. Die Nase an der Scheibe, wartete ich, bis es heller wurde. Die leuchtende Weiße draußen erlaubte mir, früher klar zu sehen. Ich kenne kaum einen tieferen Eindruck als die Erscheinung eines Kardinals vor dem Hintergrund des verschneiten Astwerks – dagegen konnte sich selbst die japanische Flagge verstecken. Ich war total erpicht darauf, die Musiker der Reihe nach im ersten Tageslicht auftreten zu sehen.

Dann musste ich Kaffee kochen, eine mir kürzlich zugefallene Aufgabe, die ich sehr ernst nahm. Wir hatten weder Cafetière noch Kaffeemaschine. Ich griff also auf die gute alte Filtermethode zurück. Meine Mutter hatte mich gelehrt, dass der Kaffee desto stärker würde, je langsamer ich ihn aufgoss. Also ließ ich das Wasser mit unendlicher Langsamkeit über den Kaffee träufeln. Das traf sich gut, ich hatte ja alle Zeit der Welt. Es war für mich ein Sport, die Schöpfkelle zu nehmen und Tropfen für Tropfen auf das Pulver zu leeren. Ich wollte alle Rekorde der Langsamkeit brechen.

Psychopompos

Schon als Kind ist Amélie fasziniert von dem Märchen des Kranichs, der aus seinen eigenen Federn ein Gewebe macht, so schön, wie es noch nie jemand gesehen hat. Sie fühlt sich ihm verwandt und studiert fortan die Vögel all jener Weltteile, in die sie als Diplomatentochter kommt: Japan, China, USA, Bangladesch, Bhutan. Sie lernt von ihnen den Aufschwung, den Sturzflug, das Leben. Aber auch den Übergang ins Reich der Toten – und die Kunstflüge des Schreibens.

128 Seiten

erschienen am 25. Juni 2025

978-3-257-07329-4

€ (D) 23.00 / sFr 31.00* / € (A) 23.70

* unverb. Preisempfehlung

Amélie Nothomb, geboren 1967 in Kobe, Japan, hat ihre Kindheit und Jugend als Tochter eines belgischen Diplomaten hauptsächlich in Fernost verbracht. In Frankreich stürmt sie mit jedem neuen Buch die Bestsellerlisten und erreicht Millionenauflagen. Ihre Romane erscheinen in über 40 Sprachen. Für Mit Staunen und Zittern erhielt sie den Grand Prix de l'Académie française, für Der belgische Konsul den Prix Renaudot 2021 und den Premio Strega Europeo. Amélie Nothomb lebt in Paris und Brüssel.

.jpg)

.jpg---Windows-Fotoanzeige.png/jcr:content/kleinerPlakat_A4_rgb_300%20(002).jpg)

.jpg/jcr:content/vital-sinkevich-k2iRpPpbKFY-unsplash%20(1).jpg)

.png/jcr:content/vorlesetag_diogenes_blog_header%20(1).png)