Mit seinem neusten Roman Ósmann lockt uns Joachim B. Schmidt erneut nach Island – dieses Mal an den Skagafjord. Er öffnet den Vorhang für Jón Magnússon Ósmann, der dort vor über 100 Jahren die Menschen über den Ós geleitete: »Seine Bühne war der Fabelstrand, der Skagafjord seine Kulisse. Die Reisenden sein zahlendes Publikum. Und er spielte die Hauptrolle. Jeden Tag.«

Foto von Yves Cedric Schulze auf Unsplash

Im Interview berichtet der Autor von seiner ersten Begegnung mit Ósmann, gibt Einblicke in seine Recherchen zum Roman, äußert aber auch seine Bedenken: »Ich frage mich, ob ich überhaupt befugt bin, so ein isländisches, wahres Schicksal zu erzählen.«

Im Vordergrund Ihres neuen Romans steht ein isländischer Fährmann namens Ósmann. Wie sind Sie der Figur begegnet?

Joachim B. Schmidt: Zum ersten Mal begegnet bin ich Ósmann während meiner Ausbildung zum Reiseführer. Wir Auszubildende erhielten einen kurzen Abriss seines Lebens, Fährmann, Jäger, Dichter, Trinker, ein Lebemann, der sich schließlich in derselben Flussmündung ertränkte, die er während 40 Jahren befahren hatte. Diese kurze Begegnung berührte mich sehr. Die Geschichte des Fährmanns ließ mich nicht mehr los. Also tauchte ich tiefer in sein Leben ein, recherchierte in den Bibliotheken und traf Nachkommen. Ich fand einiges über ihn, aber wieso der Fährmann beschlossen hatte, seinem Leben ein frühzeitiges Ende zu setzen, stand nur zwischen den Zeilen geschrieben. Dieses Buch ist also ein Versuch, den Fährmann und sein trauriges Schicksal besser zu verstehen.

Ósmanns Geschichte wird anhand eines kommentierenden Beobachters erzählt. Weshalb haben Sie sich für diese Erzählperspektive entschieden?

Joachim B. Schmidt: Ich will nicht verraten, was es mit dem Erzähler wirklich auf sich hat. Aber eins kann ich sagen: Er ist ein Außenseiter, einer, der dazugehören möchte, obwohl seine Anwesenheit eigentlich nicht erwünscht ist, mehr noch, er wird kaum wahrgenommen. Ich habe diese Erzählperspektive gewählt, weil sie mir sehr nahe liegt. Ich kenne das. Zum einen bin ich ein Zugezogener, ein Ausländer, der dazugehören möchte, aber nicht immer mit offenen Armen empfangen wird. Zum andern frage ich mich, ob ich überhaupt befugt bin, so ein isländisches, wahres Schicksal zu erzählen. Darum mache ich es mit Hilfe eines fast heimlichen Erzählers.

Mit Tell hatten Sie sich bereits mit einem historischen Helden beschäftigt und ihn »vom Sockel geholt«. Diverse Schicksalsschläge haben auch Ósmann zu einer tragischen Figur gemacht. Kann die Vermenschlichung solch historisch-idealisierter Figuren als einer der Leitmotive Ihres Schreibens betrachtet werden?

Joachim B. Schmidt: Ja, durchaus. Ich möchte hinter die Kulissen schauen, möchte erfahren, wie es den Helden nach ihren grossen Auftritten geht, was sie machen und wie sie sich fühlen, wenn der Vorhang fällt und sie allein und vulnerabel sind. Wobei, Tell und Ósmann sind nicht dieselben. Wenn ich Wilhelm Tell vom Sockel geholt haben sollte, dann mache ich es hier umgekehrt: Ich möchte Ósmann eine Bühne geben, möchte, dass man diesen Fährmann über die Fjordgrenzen hinaus kennenlernen kann.

»Ein Menschenleben für eine Kuh« schreiben Sie an einer Stelle. Es steht wohl sinnbildend für die damalige Zeit. Haben Sie bei der Recherche weiteres Überraschendes aus dem Island von vor über 100 Jahren erfahren?

Joachim B. Schmidt: Bei der Recherche hatte ich oft einen Kloss im Hals. Vieles ist wirklich so passiert, wie es im Buch steht, etwa, dass das Bezirkskomitee einer verarmten Familie eine Kuh gab, unter der Bedingung, dass die Familie ihr jüngstes Kind weggeben würde. Auch mit den vielen Verunglückten übertreibe ich nicht. Manchmal habe ich mich aber schlichtweg nicht getraut, etwas ins Buch zu tun, das ich erfahren habe. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass verstorbene Säuglinge und Kleinkinder manchmal zu beliebigen, frisch verstorbenen Personen in den Sarg gelegt wurden. Sie haben also keine eigene Grabstelle bekommen, lagen dafür nicht so allein im Boden. Etwas anderes, das mich auch sehr überrascht hat: Dass schon damals, also um 1900, während üblen Grippewellen regelmäßig Maßnahmen ergriffen wurden wie Versammlungsverbote, also schon vor der Spanischen Grippe. Schon damals wurden Theateraufführungen und Tanzveranstaltungen abgesagt. Wie schnell wir das vergessen haben! Darum haben wir während der Corona-Pandemie das Rad neu erfinden müssen. Das Erzählen alter Geschichten hat also auch einen praktischen Nutzen.

Ósmann war sehr religiös, glaubte gleichzeitig aber auch an Geister und Elfen. Würden Sie den Glauben an das Elfenreich als typisch isländisch bezeichnen? Nehmen Sie diesen Glauben noch immer in der gegenwärtigen isländischen Gesellschaft wahr?

Joachim B. Schmidt: Auf den Bauernhöfen wurde viel aus der Bibel und den Psalmenbüchern gelesen, aber auch aus den alten Saga-Manuskripten und Märchenbüchern. Erstaunlicherweise fand man auf vielen Bauernhöfen, und waren sie noch so arm, Bücher. Die Leute waren belesen, und es wurde viel aufgeschrieben. Besonders aus dem Skagafjord gibt es viele Geistergeschichten – was vielleicht damit zu tun hat, dass so viele Menschen in den Flüssen verunglückt sind. Tatsächlich gibt es auch viele Geschichten über das »verborgene Volk«, wie man die Elfen auch nennt. Ósmann soll sie sogar auf seiner Fähre über den Fluss gebracht habe – ohne eine Gebühr zu verlangen. Übrigens, ganz in der Nähe der Fährstelle wurde eine Straße so gebaut, dass sie keine Elfenhäuser kaputtmachte. Man nimmt also noch heute Rücksicht, wenn auch nur noch äußerst selten. Leider.

Ósmann

Der hohe Norden Islands um die Jahrhundertwende. Dort setzt Jón Magnússon Ósmann mit seiner Seilfähre Menschen, Tiere und Waren über die Gewässer des Skagafjords. Er ist ein Fischer und Robbenjäger, er sieht Geister und Elfen, er ist ein Menschenfreund, der Bedürftige verpflegt und beherbergt, und er ist ein gottesfürchtiger Trinker und Poet. Überlebensgroß, kräftig, gesellig und dabei versehrt vom eigenen Schicksal, sodass ihn die Fluten zu locken beginnen, die er über vierzig Jahre lang befahren hat. Eine lebenspralle und beinahe unglaubliche Geschichte nach einem wahren Leben.

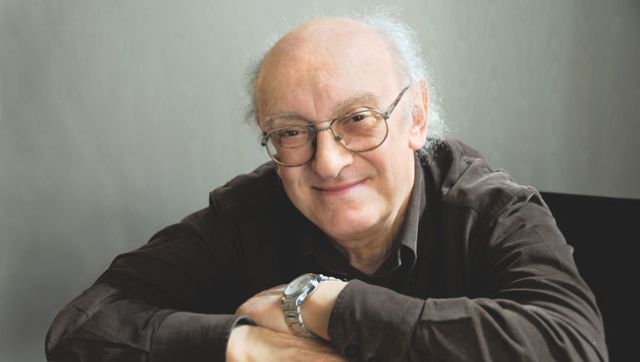

Joachim B. Schmidt, geboren 1981, aufgewachsen im Schweizer Kanton Graubünden, ist 2007 nach Island ausgewandert. Seine Romane sind Bestseller und wurden vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Crime Cologne Award und zuletzt mit dem Glauser-Preis. Der Doppelbürger lebt mit seiner Frau und zwei gemeinsamen Kindern in Reykjavík.