Ihr neuer Roman ist ein philosophischer Kriminalroman – warum haben Sie sich für diese Form entschieden?

Zum einen liegen meinem Buch zwei reale Kriminalfälle zugrunde, die ich ineinander verflechten wollte. Zum anderen experimentiere ich gern und probiere gern etwas Neues aus. Ich wollte nicht nur die beiden Detektivgeschichten kombinieren, sondern auch die Krimistory mit einer richtigen griechischen Tragödie, in der, wie Joseph Brodsky sagte, nicht der Held sterben muss, sondern der Chor.

Was waren das denn für Kriminalfälle, die der Geschichte zugrunde liegen? Wie sind Sie darauf gestoßen, und wie sind Sie bei der Recherche vorgegangen?

Diese aufwühlenden Geschichten haben mir meine ehemaligen Kollegen erzählt, Journalisten. In dem einen Fall ging es darum, dass ein russischer Oligarch Gutes tun wollte und Hunderten in Heimen untergebrachten Kindern und Jugendlichen einen Urlaub am Meer spendierte. Alle waren glücklich, bis diese Jugendlichen reihenweise Suizid begingen. Der andere Fall war ein Missverständnis rund um DNA-Verunreinigungen bei der Spurensicherung, das in Deutschland passiert ist. Wobei ich das alles zuerst nicht glauben konnte, bis ich auch aus anderen Quellen davon erfuhr. Später habe ich, wie so oft bei meiner Arbeit, Interviews mit den Betroffenen geführt, das heißt, ich habe Teenager in russischen Kinderheimen zu ihrer Lebensrealität befragt, und parallel dazu meine griechische Tragödie entwickelt und in einen Kriminalroman verpackt. Ich wollte von den Folgen guter Taten erzählen: wie auf den ersten Blick wohlmeinende Handlungen richtige Katastrophen nach sich ziehen können …

Kann man die Gefängnis-Stadt Ostrog als Gleichnis für Russland lesen?

Ja, natürlich! Genauso wie eine der siamesischen Zwillingsschwestern, denen die Leserinnen und Leser auf den Seiten dieses Buches begegnen. Sie vertritt und predigt alle sogenannten «traditionellen russischen Werte». Meiner Meinung nach ist das heutige Russland leider genauso hoffnungslos krank wie Ostrog im Roman, in dem der großangelegte Krieg in der Ukraine schon lange vor 2022 vorausgesagt wurde.

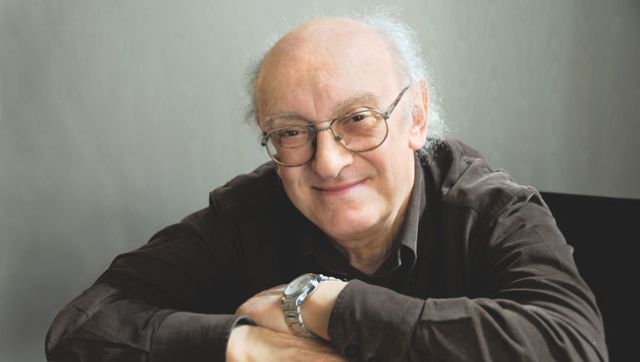

Sie leben mittlerweile in der Schweiz, weil es in Belarus und Russland nicht mehr sicher ist für Sie. Wie wirkt sich dieser Perspektivwechsel auf Ihr Schreiben aus?

Ich konnte mehrere Jahre lang gar nicht schreiben. Angesichts des Krieges habe ich mir wie viele andere Schriftsteller die Grundsatzfrage gestellt: Können wir überhaupt weitermachen? Erst jetzt kehre ich zum Schreiben zurück, und ich glaube, mein nächster Roman wird europäischen wie belarussischen Leserinnen und Lesern gleichermaßen verständlich sein. Das Wichtigste, was mir klar geworden ist: Ja, ich muss weiterhin Zeuge sein, muss unsere Zeit abbilden, wie ich das auch in meinen früheren Büchern gemacht habe. Und zwar allein schon, weil wegen meiner Arbeit, wegen meiner Texte und Äußerungen Strafverfahren gegen mich laufen und meine Eltern gewissermaßen als Geiseln genommen wurden. Sie mussten bereits Hausdurchsuchungen und Arreste erleben und werden immer wieder verhört – vor allem, wenn ich wieder mal in einem Interview etwas sage, das den belarussischen Behörden nicht gefällt. Da habe ich einfach kein Recht zu verstummen.

Trotz der düstersten Themen erzählen Sie immer mit (schwarzem) Humor. Was ist für Sie der Stellenwert des Humors in der Literatur?

Humor ist meine Rettung. Ohne Humor wäre ich wahrscheinlich längst durchgedreht. Das Leben ist voll von schwarzem Humor, ob es uns gefällt oder nicht. Ich glaube, dieses Buch enthält viel Kummer, viel Bitternis, aber auch eine traurige Ironie, ohne die ich es gar nicht hätte schreiben können. Ich wollte schon immer mal einen Kriminalroman verfassen, in dem ein Ermittler ein Verbrechen untersucht, das er selbst begangen hat … Aber keine Sorge, das ist kein Spoiler – das soll neugierig machen!