Wenn man einen Schriftsteller über seine Stadt befragt, ist die Ausgangslage meist einfacher als bei Petros Markaris: Geboren auf einer der Istanbul vorgelagerten Prinzeninseln, zum Studium nach Wien und schließlich der Sprache wegen nach Athen. Petros Markaris erzählt von den drei Städten, die ihn geprägt haben, von der Suche nach einen Platz zwischen den Kulturen und vom Schreiben zwischen Orient und Okzident.

Istanbul vom Wasser aus. Foto via pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Von Petros Markaris

Istanbul / Heybeliada

Die meisten Leser meiner Romane wissen, dass ich als Kind eines Istanbuler Armeniers und einer Istanbuler Griechin in Istanbul geboren und aufgewachsen bin. Nun, das stimmt zwar, aber nicht ganz. Ich bin nicht in der Stadt selbst, sondern auf einer der Prinzeninseln, Heybeliada, zur Welt gekommen. Ich habe meine Kindheit auf Heybeliada verbracht und bin dort in die griechische Grundschule gegangen.

Mein Vater war durch die berüchtigte Vermögensteuer, die in den Jahren 1942 und 1943 von der damaligen türkischen Regierung den Minderheiten auferlegt wurde, wirtschaftlich ruiniert. Das Haus auf der Insel war Eigentum der Familie, und eine zweite Wohnung in Istanbul konnte sich mein Vater nicht leisten.

Meine Beziehung zu Istanbul fing erst mit meiner Gymnasialzeit an. Ich fuhr jeden Morgen mit dem Schiff in die Stadt, ging in die Schule und kehrte am Nachmittag nach Heybeliada zurück. Wer sich dieses Leben als Idylle vorstellt, täuscht sich. Es war die absolute Einsamkeit, die der Wechsel der Jahreszeiten noch schlimmer machte.

Die Prinzeninseln sind Ausflugsziele. Im Sommer wimmelt es auf allen Inseln von Sommerfrischlern. So ist es auch heute. Ich verbrachte die drei Sommermonate mit vielen Freunden und hatte eine wunderschöne Zeit. Doch mit dem Schulbeginn kehrten die Sommerfrischler nach Istanbul zurück, und ich blieb allein auf der Insel zurück mit meinem Fahrrad und meiner Einsamkeit.

Petros Markaris. Foto: © Regine Mosimann / Diogenes Verlag

Erst nach meinem dritten Jahr im Gymnasium hatte mein Vater die Mittel, eine Wohnung in Istanbul zu mieten.

Wenn ich heute zurückdenke, stelle ich mir manchmal die Frage, ob meine Liebe zu Istanbul aus dieser Einsamkeit heraus erwachsen ist oder aus dem Zauber, den diese Stadt auf mich ausgeübt hat. Ich glaube, es war eher der Zauber.

Der Fremde, der zum ersten Mal nach Istanbul kommt, entdeckt überall den Orient, sei es als Byzanz oder als Osmanisches Reich. Die islamische und die christliche Religion und Kultur existieren nirgendwo sonst auf der Welt auf so engem Raum nebeneinander. Das ist vor allem die Folge eines orientalischen Pluralismus. Denn auch die christlichen Religionen in Istanbul, die griechisch-orthodoxe und die armenisch-gregorianische, sind östliche Religionen.

Die kulturelle Vielfalt Istanbuls stammt von den diversen Ethnien, die seit Jahrhunderten in Istanbul leben. Diese Minderheiten haben die Kultur der Stadt zutiefst geprägt. Merkmal dieser Diversität waren die verschiedenen Sprachen, die zu meiner Zeit in der Stadt gesprochen wurden.

Vielfältiges Istanbul. Fotos via pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Die Istiklal-Straße war damals die zentrale Einkaufs- und Promenadenstraße im Stadtteil Beyoglu und der Schmelztiegel dieses Sprachgewirrs. Ich hörte gleichzeitig Türkisch, Griechisch, Armenisch, sephardisches Jüdisch, aber auch Französisch und Italienisch. Istanbul war Ende der vierziger, Anfang der fünfziger Jahre ein Sonderfall an Multinationalität, so dass man auf der Straße gar nicht aufmerkte, wenn diese verschiedenen Sprachen gesprochen wurden. Das Sprachgewirr gehörte zum Alltag der Stadt.

Der Begriff »Istanbuler« erwuchs aus dieser Diversität. Istanbuler ist weder ein Ortsverweis, noch hat er mit der Geburt oder den Familienursprüngen zu tun. Vielmehr nennen sich in erster Linie jene Bewohner der Stadt Istanbuler, welche deren langjährige Geschichte und Kultur von der byzantinischen bis zur osmanischen Zeit als ein kontinuierliches Ganzes verinnerlicht haben. Diese alteingesessenen Bewohner, ob Türken, Armenier, Griechen oder Juden, bezeichnen sich zuerst als Istanbuler, weil Istanbul sie mehr geprägt hat als ihre ethnische oder religiöse Zugehörigkeit.

Mehrere türkische Autoren haben sich mit diesem besonderen Verhältnis der Istanbuler zu ihrer Stadt befasst. Zwar ist das bekannteste dieser Werke Istanbul von Orhan Pamuk, aber mir gefallen die Romane von Ahmet Hamdi Tanpinar weitaus besser. Einen wichtigen Beitrag liefert der Roman von Mario Levi Istanbul war ein Märchen, der nicht nur das Leben der Juden in Istanbul, sondern auch das (Zusammen-)Leben der Minderheiten thematisiert.

Istanbul. Foto via pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Doch Wahrung und Pflege dieser kulturellen Vielfalt war ein Werk des Osmanischen Reichs, nicht der Republik Türkei. Das distanzierte, ja fast misstrauische Verhältnis zu der kulturellen Diversität und den Minderheiten fing schon bei den Jungtürken an. Sie kämpften für einen türkischen Nationalstaat und waren von dieser Mischkultur nicht besonders beeindruckt.

Die Gründung der Republik Türkei im Jahr 1923 war mit den Ideen eines laizistischen Nationalstaats im Sinne der Jungtürken eng verbunden und bedeutete auch den Bruch mit der osmanischen Tradition. Schon die Wahl von Ankara als Hauptstadt des neuen Staats, das damals eine kleine Provinzstadt war, bestätigte diesen Bruch.

Das multikulturelle, weltoffene Istanbul war ein Relikt der osmanischen Vergangenheit, das in die Geschichte gehörte. Das traf die Minderheiten besonders hart, denn die Nachfolger von Kemal Atatürk trieben den Prozess zur Schaffung einer einheitlichen türkischen Nation intensiver, zielstrebiger und auch brutaler voran, vor allem während des Zweiten Weltkriegs, als die Welt weder Zeit noch Augen hatte, um den Blick auf die Türkei zu richten. Selbst die Istanbuler Türken wurden nicht mit Samthandschuhen angefasst. Sie bekamen bei jedem Anlass zu spüren, wie unbeliebt und suspekt sie dem neuen Regime waren. Die Republik hat versucht, durch die konsequente Förderung der inneren Migration die bildungsbürgerliche Tradition Istanbuls zu untergraben. Die Istanbuler Türken leben heute als Minderheit in ihrer eigenen Stadt fast nur noch in Enklaven.

Wien

Wien. Foto via pixabay.com (CCo Creative Commons)

Es war der Wunsch meines Vaters, mich zum Wirtschaftsstudium nach Wien zu schicken. Die Beweggründe meines Vaters waren primär mit seinem Geschäftsleben verbunden. Ich begann mein Gymnasialstudium im Jahr 1949. Es war der Anfang des deutschen Wirtschaftswunders, und mein Vater war damals fest davon überzeugt, dass sich Deutsch als internationale Geschäftssprache durchsetzen würde. Sein zweiter Traum sah vor, dass ich seine Importfirma in Istanbul übernehmen würde. Also sollte ich Deutsch lernen und Wirtschaft studieren.

Beide Träume erwiesen sich als Wunschträume. Deutsch wurde nicht die internationale Geschäftssprache, und ich übernahm nicht seine Firma. Ich habe aber in einem deutschsprachigen Gymnasium, dem Sankt-Georg Kolleg, Deutsch gelernt und ging zum Studium nach Wien.

Das war mein Glück, denn in Wien entdeckte ich den Okzident. Ich ging nicht mehr in der Istiklal-Straße mit ihrem Sprachgewirr spazieren. Und auch nicht in auf dem Sultanahmet-Platz mit der Blauen Moschee oder bei der Hagia Sophia und der byzantinische Zisterne.

Ich kam aus einer weltoffenen, multinationalen Stadt in eine westliche, die aber nicht multinational war. Denn abgesehen von zwei kleinen Gemeinden von Tschechoslowaken und Ungarn war Wien eine österreichische Stadt.

Es gab einen weiteren Unterschied: Wien befand sich im Zentrum Europas. Ich konnte von Wien aus ganz Europa bereisen, sogar mit dem türkischen Reisepass, den ich damals besaß.

Die eigentliche Entdeckung war für mich nicht Wien, sondern Europa. Ich fing mit Budapest und Prag an und reiste dann durch Deutschland. Warum nicht Paris, Rom, oder London? Die Antwort ist einfach: wegen der Sprache.

Wien bei Sonnenuntergang. Foto via pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Als ich Istanbul verließ, war ich dreisprachig. Ich konnte fast einwandfrei Griechisch, Deutsch und Türkisch sprechen und schreiben. In Wien wollte ich zwei Jahre lang nur noch Deutsch sprechen. Ich habe bis heute keine Erklärung dafür. Es könnte sein, dass ich meine Beziehung zu Wien auch mit Mitteleuropa und mit der deutschen Sprache gleichgesetzt habe.

In Wien und von Wien aus habe ich das europäische Theater entdeckt und im Berliner Ensemble, im damaligen Ostberlin, das Theater Brechts, das für meine schriftstellerische Arbeit entscheidend war.

Zurück zu den Städten. Ich liebe die Städte, vor allem die Stadtzentren. Dagegen habe ich eine sehr eingeschränkte Beziehung zur Natur. Ich genieße zwar die Landschaft, mitunter bewundere ich sie sogar, aber im Grunde langweilt sie mich. Nach einer Woche Urlaub irgendwo im Freien stoße ich an meine Grenzen und will zurück in die Stadt.

Ich hatte das Glück, viel zu reisen und viele Städte zu besuchen. Ich habe dabei einen Kanon entwickelt, der aus zwei Grundsätzen besteht.

Der erste Grundsatz lautet, dass ich nie die Museen als erste Sehenswürdigkeit besuche. Sie kommen als Letztes dran, erst wenn ich die Stadt kennengelernt habe. Ich entdecke jede Stadt, indem ich in ihren Straßen ziellos umherlaufe. Warum ziellos? Ja weil es besser ist, wenn die Stadt auf mich zukommt statt umgekehrt.

Jedes Mal wenn ich in einer Stadt einen Bus sehe, der eine Standrundfahrt macht, ist mir zum Heulen. Diese Touristen werden ihren Blick über die Stadt streifen lassen, sie werden ein paar Museen besuchen und am Ende von der Stadt fast nichts mitbekommen haben.

In der ersten Szene von Brechts Leben des Galilei gibt es ein Gespräch zwischen Galilei und seinem jungen Schüler Andrea Sarti, in dem Galilei das Ptolemäische System erklärt. Irgendwann sagt der Schüler:

»Aber ich sehe doch, dass die Sonne abends woanders hält als morgens. Da kann sie doch nicht stillstehn! Nie und nimmer.«

Darauf antwortet Galilei: »Du siehst! Was siehst du? Du siehst gar nichts. Du glotzt nur. Glotzen ist nicht sehen.«

Das ist mit den Stadtrundfahrten nicht anders. Die Touristen sehen nicht. Sie glotzen.

Haus in Istanbul. Foto via pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Der zweite Grundsatz besteht aus den Düften der Stadt. Eine Stadt muss duften, und ich muss diese Düfte einatmen. Wenn sie nicht duftet, dann kann ich meine Distanz zu ihr nicht überwinden.

In Istanbul war das leicht. Die Stadt duftet überall anders. Anders im Bosporus, anders auf den Prinzeninseln, anders im Großen Basar, anders am Ägyptischen Markt. Sogar die linke und die rechte Seite der Istiklal-Straße duften anders. Meine Abhängigkeit von den Düften einer Stadt kommt aus Istanbul. Ich kenne keine andere Stadt, die so stark duftet wie Istanbul.

Farben und Düfte in Istanbul. Fotos via pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Athen

Als ich nach Athen kam, suchte ich zuerst die Düfte. Ich hoffte ähnliche einzuatmen wie in Istanbul. Ich fand sie in der Altstadt, aber nur begrenzt, im schmalen Streifen vom Omonia-Platz bis Monastiraki. Dort ist die Athinas-Straße mit dem Fleisch-, Fisch- und Gemüsemarkt und die Evripidou-Straße mit ihren Läden, die Gewürze, Käse und orientalische Delikatessen verkaufen.

Athen war für mich, der aus Istanbul und Wien kam, eine Provinzstadt. Was mich aber in Athen faszinierte, waren die Kontraste. Istanbul war einheitlich orientalisch. Wien einheitlich westlich. Athen war Europa und Balkan zugleich.

Der erste Kontrast, der mich sofort beeindruckte, war das Wechselspiel zwischen Licht und Schatten. Athen hat eine sehr innige Beziehung zur Sonne. Istanbul ist keine besonders sonnige Stadt. Ganz im Gegenteil, sie wirkt schöner im Nieselregen. In Wien war die Sonne eine Ausnahme, aber auch ein Fremdkörper. Ich habe Verständnis dafür, dass die Wiener sich nach ein bisschen Sonne sehnen, aber die Sonne passt nicht zur Stadt. In Athen scheint die Sonne wochen-, ja sogar monatelang, und sie wird nie zur Last.

Akropolis in Athen. Foto via pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Es gibt einen weiteren Kontrast: Tag und Nacht. Athen, das sind eigentlich zwei Städte: das Athen des Tages und das Athen der Nacht. Wohlgemerkt, ich rede nicht vom Nachtleben, sondern von einer anderen Stadt. Denn im Dunkel bekommt Athen ein anderes Gesicht. Die Straßen sehen schöner aus, die hässlichen Neubauten verschwinden in den Schatten der Nacht.

Den größten Kontrast aber bilden die beiden Hügel, die die Stadt beherrschen: der Akropolis- und der Lycabettus-Hügel.

Diese zwei Hügel verkörpern die Geschichte der Stadt. Auf dem einen steht die Akropolis, auf dem anderen die kleine Sankt-Georg-Kapelle. Das antike und das christliche Athen blicken sich Tag und Nacht gegenseitig an, und so monumental das antike Athen war, so unauffällig kleinbürgerlich ist das christliche.

Fast alle Touristen kommen nach Athen, um die Akropolis zu besuchen. Ich empfehle aber meinen ausländischen Freunden, einmal auf den anderen Hügel zu steigen. Denn den schönsten Blick auf Athen hat man nicht von der Akropolis aus, sondern vom Lycabettus-Hügel.

Athen. Foto via pixabay.com (CC0 Creative Commons).

Zuweilen denke ich, dass ich Athen so gut verstehe, weil auch ich ein so widerspruchsvolles Leben hatte wie diese Stadt.

Ich bin in einer Minderheit aufgewachsen, in der nur Griechisch gesprochen wurde. Trotzdem habe ich mit zwölf Jahren meine Gymnasiallaufbahn in einer Sprache begonnen, die mir völlig fremd war. Schlimmer noch, zu Hause sprach keiner Deutsch. Die Fremdsprache meiner beiden Eltern war Französisch, wie es damals in Istanbul fast die Regel war. Ich habe aber die deutsche Sprache liebgewonnen und habe mir während meiner Jahre in Wien die deutschsprachige Kultur zu eigen gemacht.

Ich war ein gräzisierter Armenier, geboren in Istanbul, mit einer deutschsprachigen Kultur. Die Verflechtung von deutscher Sprache, deutschsprachiger Kultur und Wien öffnete mir das Fenster zu Europa, und ich war zufrieden.

Dann entschied ich mich aber für Griechisch als meine literarische Sprache und begann diese Sprache neu zu entdecken. Die Wahl der Sprache brachte auch die Wahl des Landes mit sich. Ich kam in eine Stadt, die zur Hälfte Balkan und zur Hälfte Europa im Sinne der Antike war.

Meine einzige Möglichkeit, Deutsch und Griechisch unter einen Hut zu bringen, war die Übersetzung. Es ist kein Zufall, dass ich mich mit der Übersetzung länger befasst habe als mit jeder anderen literarischen Form.

Ich werde oft als europäischer Autor vorgestellt. Das stimmt nicht ganz. Ich suche immer einen Platz zwischen den Kulturen, zwischen Orient und Okzident. Diese beiden Kulturen haben mich als Menschen und Autor stark geprägt, und ich bin ihnen dafür sehr dankbar.

Athen. Foto via pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Ich liebe Athen, weil Athen auch eine Stadt der Versöhnung ist. Das antike Athen hat sich versöhnt mit der Architektur der bayerischen Zeit, den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts. Dann kamen die bescheidenen Wohnungen in der Altstadt und die einstöckigen Häuser mit den herausragenden Betonstangen in den Vororten dazu. Die Betonstangen bezeugen den Traum des zweiten Stocks für den Sohn oder die Tochter der Familie. Zuletzt kamen, während des Baubooms der fünfziger Jahre, die hässlichen Bauten, die heute fast alle Stadtteile beherrschen.

Athen hat alle diese Bauten, von den antiken Meisterwerken bis zu den Wohnbauten der fünfziger Jahre, toleriert und akzeptiert. Heute leben sie alle friedlich nebeneinander. Das ist fast ein Wunder in einem Land, das während seiner neueren Geschichte oft in Zwist und Feindschaft gelebt hat und das die Wunden des Bürgerkriegs immer noch auf seinem Körper trägt.

---

Petros Markaris, geboren 1937 in Istanbul, ist Verfasser von Theaterstücken und Schöpfer einer Fernsehserie, er war Co-Autor von Theo Angelopoulos und hat deutsche Dramatiker wie Brecht und Goethe ins Griechische übertragen. Mit dem Schreiben von Kriminalromanen begann er erst Mitte der neunziger Jahre und wurde damit international erfolgreich. Er hat zahlreiche europäische Preise gewonnen, darunter den ›Pepe-Carvalho-Preis‹ sowie die ›Goethe-Medaille‹. Petros Markaris lebt in Athen.

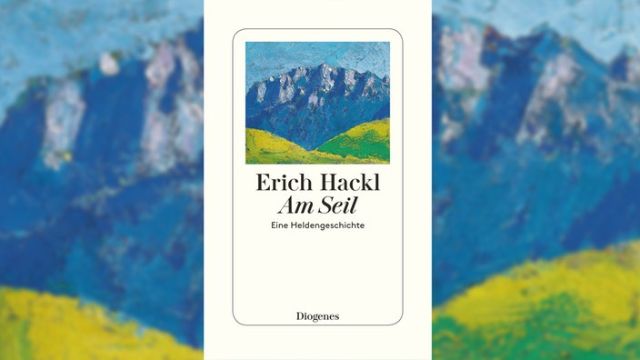

Drei Grazien. Ein Fall für Kostas Charitos ist am 25.7.2018 erschienen. Auch als ebook.

.png/jcr:content/vorlesetag_diogenes_blog_header%20(1).png)