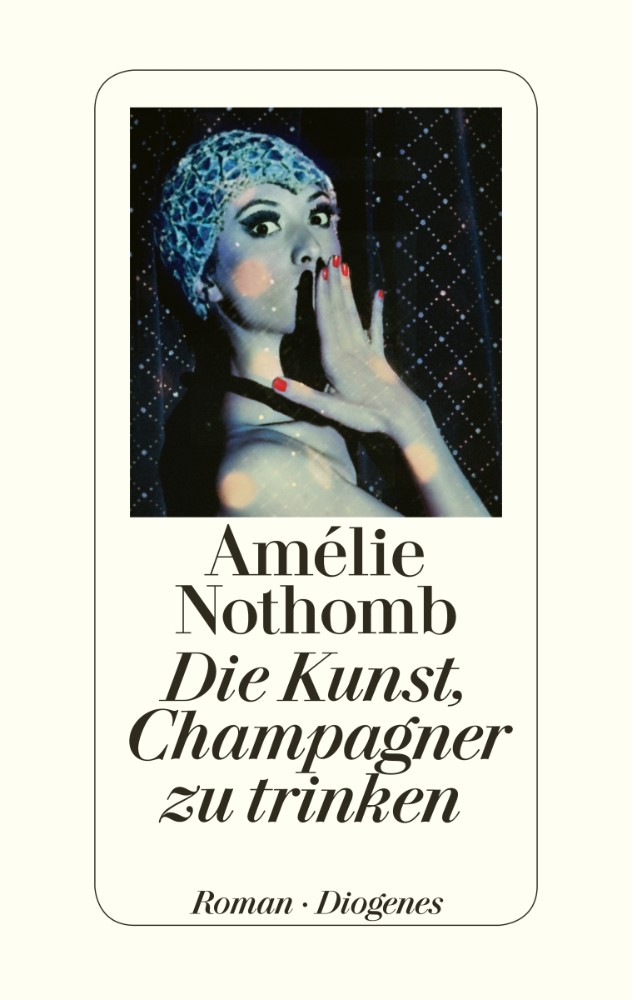

Neben ihrem Hang zu schwarzer Kleidung und großen Hüten, chronischer Schlaflosigkeit und Vielschreiberei pflegt Amélie Nothomb ein lustvolles Laster: Champagner. In ihrem neuen Roman beschwört sie den Rausch – und die Lust, diesen zu teilen.

In der Schriftstellerin Pétronille findet Amélie jemanden mit der gleichen Leidenschaft. Sie besuchen in Paris eine Degustation im Ritz, heben die Gläser in London und in den Alpen. Doch es gibt Dämonen, die sich auch im besten Schaumwein nicht ertränken lassen. Die Kunst, Champagner zu trinken, von dem wir hier das erste Kapitel veröffentlichen, ist ein spritziger Roman über die Trunkenheit – und eine Ode an die Freundschaft. Prosit!

Die Kunst, Champagner zu trinken

Einen Rausch sollte man nicht improvisieren. Sich zu betrinken ist eine Kunst, die Talent und Sorgfalt erfordert. Die Sache dem Zufall zu überlassen führt zu nichts.

Dass das erste Besäufnis oft so wunderbar ist, liegt am vielberufenen Anfängerglück – das sich per definitionem nie wiederholt.

Jahrelang habe ich getrunken wie alle anderen auch, mehr oder weniger harte Sachen, was halt der Abend so hergab, stets in der Hoffnung auf einen Schwips, der das Leben erträglicher machte. Das Einzige, was ich davon hatte, war ein Kater. Dennoch hegte ich schon immer die Vermutung, dass dabei etwas Besseres herauskommen könnte.

Mein experimentelles Temperament gewann schließlich die Oberhand. Nach dem Vorbild von Schamanen aus dem Amazonasgebiet, die sich grausame Diäten auferlegen, bevor sie eine unbekannte Pflanze kauen, um deren Wirkung zu erkunden, griff ich zur ältesten Forschungsmethode der Welt: dem Fasten. Um in sich jene Leere zu schaffen, die für eine wissenschaftliche Erkenntnis unabdingbar ist, greift man instinktiv zum Mittel der Askese.

Nichts macht mich trauriger als Menschen, die vor der Verkostung eines großen Weins »einen Happen essen« wollen: Das ist eine Beleidigung des Essens und noch viel mehr des Getränks. »Sonst steigt er einem ja gleich zu Kopf«, faseln sie und machen es damit nur noch schlimmer. Dann sollten sie besser auch keine schöne Frau mehr ansehen, weil sie ihnen den Kopf verdrehen könnte.

Beim Trinken den Rausch vermeiden zu wollen ist ebenso kläglich, wie sich beim Hören sakraler Musik gegen das Gefühl des Erhabenen zu sperren.

Also habe ich gefastet. Und das Fasten mit einem Veuve-Clicquot gebrochen. Meine Idee war, mit einem guten Champagner zu beginnen, und dafür hatte ich nicht die schlechteste Wahl getroffen.

Warum Champagner? Weil dieser Rausch keinem anderen gleicht. Jedes alkoholische Getränk hat seine besondere Schlagkraft; Champagner ist das einzige, das keine ordinären Metaphern hervorruft. Er erhebt die Seele in einen Zustand, der einst, als dieses schöne Wort noch Geltung besaß, dem Edelmann eigen gewesen sein muss. Champagner macht liebenswürdig und selbstlos, verleiht Leichtigkeit und Tiefe, steigert die Liebe und verleiht deren Verlust Eleganz. Das alles erlaubte den Schluss, dass aus diesem Elixier noch mehr herauszuholen wäre.

Beim ersten Schluck wusste ich, dass ich recht gehabt hatte: Noch nie hatte mir Champagner so köstlich geschmeckt. Sechsunddreißig Stunden Fasten hatten meine Papillen so sensibilisiert, dass sie die feinsten Nuancen herausschmecken konnten und von einer neuen, zunächst fabelhaften, dann strahlenden und schließlich überwältigenden Wollust bebten.

Tapfer trank ich weiter, und je leerer die Flasche wurde, desto stärker veränderte sich das Wesen meiner Erfahrung. Sie verdiente immer weniger die Bezeichnung Rausch und wurde zu etwas, was man mit dem wissenschaftlichen Pomp unserer Tage »einen höheren Bewusstseinszustand« nennt. Ein Schamane hätte Trance dazu gesagt, ein Süchtiger Trip. Visionen stellten sich ein.

Es war 18 Uhr 30, um mich wurde es dunkel. Im schwärzesten Winkel sah und hörte ich Schmuckstücke: Gold, Silber und Edelsteine glitzerten und klirrten, ein schlängelndes Geschmeide, das auf mich zukroch. Es verlangte nicht nach Hälsen, Handgelenken oder Fingern, um sie zu schmücken, sondern genügte sich selbst und kündete von seinem absoluten Luxus. Je näher es kam, desto stärker spürte ich seine metallische Kühle. Es fühlte sich köstlich an, wie Schnee, gern hätte ich mein Gesicht in diesen eisigen Schatz getaucht. Der faszinierendste Moment aber war, als ich tatsächlich das Gewicht eines Juwels in meiner Handfläche spürte.

Ich stieß einen Schrei aus, der die Halluzination vertrieb. Beim nächsten Glas begriff ich, dass das Getränk ihm wesensverwandte Visionen hervorrief: das Gold seines Kleids war in die Armreife gegossen, die Bläschen in die Diamanten. Und der Kühle des Silbers entsprach die Kälte des Schlucks.

Darauf folgte eine Phase des Denkens, sofern man das Fließende, das sich meines Geistes bemächtigt hatte, so bezeichnen kann. Im Gegensatz zum Grübeln, das ihn manchmal verkleistert, begann er zu wirbeln, zu sprudeln, von leichten Dingen überzuschäumen – als wollte er mich bezaubern. Das war so untypisch für ihn, dass ich lachen musste. Für gewöhnlich überhäuft er mich mit Vorwürfen wie ein von der Dürftigkeit der Unterkunft empörter Mieter.

Dass ich mich unerwarteterweise so wohl in meiner Gesellschaft fühlte, eröffnete ganz neue Horizonte. Nun wäre ich gern auch für jemand anderen eine so angenehme Gesellschaft gewesen wie für mich. Nur für wen?

Ich ging meine Bekanntschaften durch, unter denen viele nette Menschen waren. Fand aber nichts Passendes. Es müsste eine Person sein, die bereit wäre, sich erst der Askese zu unterwerfen und dann mit vergleichbarer Verve zu trinken. Es war mir vollkommen klar, dass meine Idee einen praktizierenden Anhänger der Nüchternheit nicht ansprechen würde.

Inzwischen hatte ich die Flasche geleert und war vollkommen betrunken. Ich stand auf und versuchte zu gehen. Meine Beine wunderten sich, dass ein so komplizierter Tanz zu normalen Zeiten keinerlei Anstrengung erforderte. Ich wankte zum Bett und fiel hinein.

»Amélie Nothomb ist Kult.« Tages-Anzeiger

Diese Selbstentledigung war eine Lust. Ich begriff, dass der Geist des Champagners mein Verhalten guthieß: Ich hatte ihn mit größter Ehrerbietung empfangen und in mir aufgenommen wie einen hohen Gast, dafür überhäufte er mich mit seinen Wohltaten; bis zum finalen Schiffbruch gab es nichts, was keine Gnade war. Hätte Odysseus den edlen Leichtsinn besessen, sich nicht am Mast festzubinden, er wäre mir dorthin gefolgt, wo mich die äußerste Macht dieses Elixiers hinzog, er wäre mit mir in die Tiefen des Meeres getaucht, eingelullt vom blonden Gesang der Sirenen.

Wie lange ich in diesen Abgründen zwischen Schlaf und Tod verweilte, weiß ich nicht. Ich war auf ein komatöses Aufwachen eingestellt. Aber ich hatte mich geirrt. Beim Auftauchen verspürte ich eine neue Lust: Als wäre ich in Zucker kandiert, spürte ich die winzigsten Details des Komforts, der mich umgab. Jeder Kontakt mit meiner Kleidung ließ mich erschauern, und die Weichheit des Bettes, das meiner Schwäche entgegenkam, war eine Verheißung von Liebe und Verständnis, die mir bis ins Knochenmark drang. Mein Geist schwamm buchstäblich in Ideen – eine Idee ist nämlich zunächst etwas, was man sieht.

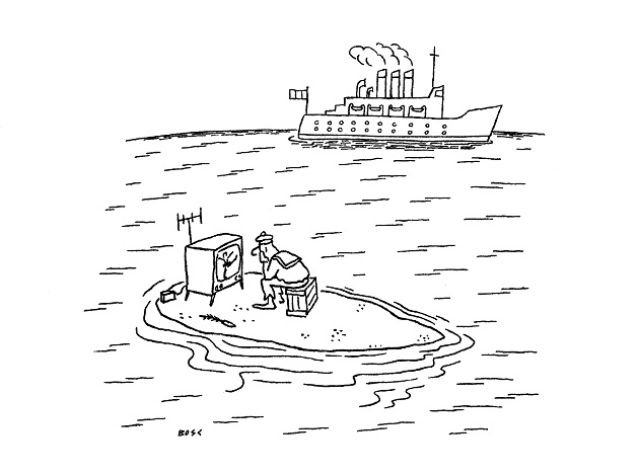

Ich sah mich als Odysseus, der nach seinem Schiffbruch an unbestimmten Ufern gestrandet war, und bevor ich einen Plan entwickelte, kostete ich mein Staunen darüber aus, dass ich überlebt hatte, an allen Organen unversehrt und das Gehirn nicht angeschlagener als sonst, und auf dem festen Teil des Planeten lag. Meine Pariser Wohnung wurde zum unbekannten Gestade, und ich widerstand dem Drang, zur Toilette zu gehen, um mir die Neugier auf den mysteriösen Stamm zu erhalten, den ich dort antreffen sollte.

Genauer betrachtet, fehlte zur Vollkommenheit dieses Zustands nur eines: jemand, mit dem ich ihn teilen konnte. Nausikaa oder der Zyklop hätten mir gefallen. Liebe und Freundschaft sind die idealen Resonanzräume für ein solches Entzücken.

»Mir fehlt ein Saufkumpan oder eine -kumpanin«, dachte ich. Ich ließ alle Leute Revue passieren, die ich in Paris kannte, wo ich erst unlängst hingezogen war. Die kurze Liste enthielt ganz reizende Menschen, die leider keinen Champagner tranken, oder aber Champagnertrinker, die mir weniger sympathisch waren.

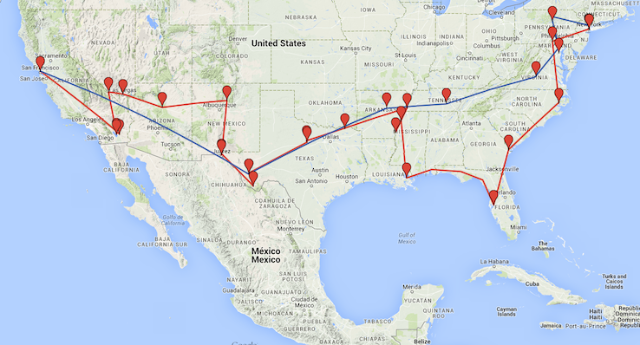

Endlich schaffte ich es auf die Toilette. Als ich zurück war, betrachtete ich den schmalen Ausschnitt von Paris, der sich mir durch mein Fenster bot. Fußgänger verloren sich in der dunklen Straße. »Lauter Pariser«, dachte ich wie eine Entomologin. »Ausgeschlossen, unter so vielen Menschen nicht den oder die Auserwählte zu finden. In der Lichterstadt muss es jemanden geben, mit dem man Licht trinken kann.«

—

Die Kunst, Champagner zu trinken von Amélie Nothomb ist am 24.2.2016 erschienen. Übersetzt aus dem Französischen von Brigitte Große.

Amélie Nothomb, 1967 in Kobe, Japan, geboren, hat ihre Kindheit und Jugend als Tochter eines belgischen Diplomaten hauptsächlich in Fernost verbracht. Seit ihrer Jugend schreibt sie wie besessen. In Frankreich stürmt sie mit jedem neuen Buch die Bestsellerlisten und erreicht Millionenauflagen. Amélie Nothomb lebt in Paris und Brüssel.

Am 10. März 2016 liest sie auf der Lit.COLOGNE aus ihrem neuen Roman.

Website der Autorin: http://www.amelie-nothomb.com/

.png/jcr:content/MicrosoftTeams-image%20(8).png)

.jpg/jcr:content/vital-sinkevich-k2iRpPpbKFY-unsplash%20(1).jpg)

.jpg)