Kleine Vorrede

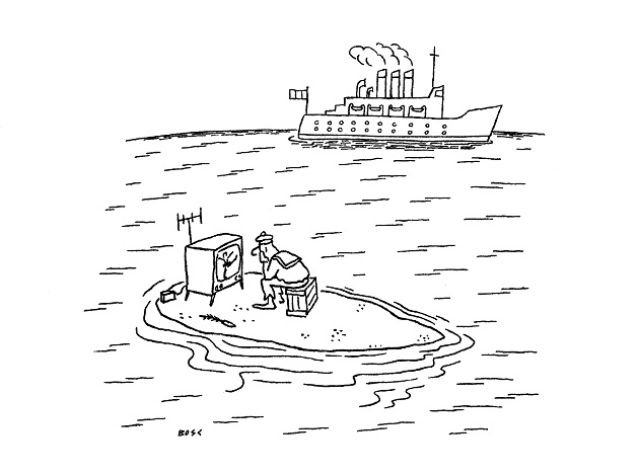

Mein Lektor sass mir per Skype gegenüber.

Lächelnd, wie immer.

Wir hatten einige offene Fragen im Manuskript geklärt, über ein paar Semikola gestritten und viel gelacht.

Dann verkündete er: »Noch was zum Paris-Kapitel …«

Ich dachte, er würde ein, zwei Anmerkungen vortragen von der Detailliertheit der vorherigen.

Doch er sprach: »… ich glaube, das streichen wir. «

Er lächelte noch immer. Er ist ein freundlicher und sanfter Mensch.

Starr vor Schreck glotzte ich in meine Laptop.

»… streichen?«, fragte ich, das Wort leise aussprechend.

»Streichen!«, sagte er fröhlich.

»Warum!«, rief ich verzweifelt.

Ich hatte Dutzende von Stunden an dem Kapitel gearbeitet, tagelang recherchiert dafür und eine Kunsthistorikerin verrückt gemacht.

»Weil es zum Ende des Buches hin kommt und einen ganz neuen Handlungsstrang eröffnet, wo wir aber eigentlich die beiden bisherigen auflösen müssten, sagte mein Lektor, zudem spielt es in Paris, während der Rest des Buches in Berlin und Umgebung stattfindet.«

Ich suchte fieberhaft nach Gegenargumenten.

Mir fiel nicht mal eines ein.

Wenn ich über mein Buch spreche, da sage ich oft »Wir haben entschieden« oder »Das wollten wir nicht so machen«. Ich meine mich und meinen Lektor. Es ist ein Gemeinschaftswerk. Ich schreibe, und er überwacht mich. Verlaufe ich mich, ruft er mich zurück. Sehe ich den Weg nicht, zeigt er ihn mir. Mache ich eine dieser furchtbaren Verdoppelungen, in denen im selben Satz »Ergänzung« und »ergänzt« steht, sucht er ein Synonym. Er ist im gleichen Masse hart, klar und sanft, und ich kann tun, was ich will: Ich kann kein perfektes Buch schreiben, höchstens ein gutes. Die Vollendung ist das Werk des Lektors, und wenn sie bedeutet, dass ein ganzes Kapitel rausfliegt, so soll mir das recht sein. Umso mehr, wenn ich es hier wieder reinschmuggeln kann.

Thomas Meyer, September 2014

Berlinisch-Blau

Johann Kirchhoff, ein schlanker Mann von zweiunddreissig Jahren, dessen weit in ihren Höhlen liegenden Augen stets etwas müde wirkten und der nicht mehr viele Haare hatte, dafür sehr lange, sass mitten in Paris auf dem Stamm eines umgestürzten Baumes, ein Skizzenbuch in seinem Schoss.

Mit einem vierkantigen Rötel zeichnete er, was sich vor ihm ausbreitete: eine Gruppe von Menschen, Männer und Frauen in Kleidern aus Seide, Calamank und Sammet, überspannt von Platanen und Kastanien. Ein Jüngling hielt eine Laute in der Hand, ein gescheckter Hund sprang herum, und am Rand erhob sich eine steinerne Skulptur aus Engelsfiguren.

Der Hund war Kirchhoff nicht gelungen; die Proportionen stimmten nicht. Er entfernte ihn mit einem zwiefachen Streich des Handballens vom Papier und setzte den Rötel noch einmal an.

Überall auf der Skizze waren Buchstaben zu finden; ein A auf zwei Bäumen in der Nähe, ein B auf jenen hinten, ein C auf den einen Kleidern, ein D auf den anderen, und mitten im Himmel stand ein grosses E. In kleineren Ausgaben war es auch neben einigen der Personen zu sehen.

Kirchhoff fing nicht nur die Formen ein, sondern auch die Farben.

Am unteren Rand der Skizze hatte er sie notiert: Dunkelgrün, Ocker, Koralle, Hellblau, Berlinisch-Blau.

Jemand trat neben ihn. Kirchhoff blickte kurz hoch und sah das lächelnde Gesicht eines ungefähr fünfundzwanzigjährigen Mannes mit einer hohen Stirn. Er trug einen walnussbraunen Justaucorps, eine schwarze Culotte, Schuhe mit riesigen Schnallen, ein weisses Seidenhalstuch und eine silbergraue Perücke, die ihm bis über die Schultern fiel.

»C'est très joli«, lobte der junge Mann die Skizze.

»Merci beaucoup«, sagte Kirchhoff, wandte sich wieder seiner Arbeit zu und strich sich die dünnen Haare aus dem Gesicht.

Der Mann begehrte zu wissen, in welchen Farben das Bild gemalt werden würde – er verstehe leider die Wörter dorten am Rand nicht.

Kirchhoff fragte, ob er in dem Fall auch Maler sei?

»Oui«, sagte der Mann, er gehe genau gleich vor, wenn er eine Skizze erstelle. Sein Name sei Jean-Baptiste Pater. Er verbeugte sich tief.

Johann Kirchhoff erhob sich und stellte sich ebenfalls vor. Er komme aus Berlin. Er übersetzte für Pater, was er auf die Skizze geschrieben hatte: Vert foncé, Ocre, Corail, Bleu clair und …

Er gab vor, an einer Übersetzung von Berlinisch-Blau herumzustudieren.

Pater sah ihn neugierig an.

»Bleu de prusse?«, schlug Kirchhoff schliesslich vor.

»Bleu de prusse …« interessant, das habe er noch nie gehört, sagte Pater.

Es sei ein neues Pigment aus Berlin, sagte Kirchhoff, der vom preussischen Staat gedungene Künstler.

Pater machte grosse Augen. Ein neues Pigment aus Berlin! Ob er es sehen könne? Ob Monsieur Kirchhoff es dabeihabe?

Er zeigte auf die platte Büchse, die am Boden lag und in der Kirchhoff seine Werkzeuge mitführte.

Leider nein, sagte dieser, aber in seinem Atelier habe er etwas davon.

Pater machte ein Gesicht wie ein Kind, das einen Kuchen gesichtet hat, aber so gut erzogen ist, dass es nicht bettelt, sondern wartet, bis es ein Stück bekommt.

Kirchhoff sagte, er zeige Monsieur Pater sehr gern ein Bild, an dem er gerade arbeite und bei dem er Berlinisch-Blau verwendet habe.

Pater bedankte sich und machte abermals eine Verbeugung.

Kirchhoff packte seine Sachen zusammen, und sie machten sich auf den Weg und tauschten sich über die Nöte aus, als Künstler ein Dasein bestreiten zu können, wobei Kirchhoffs Nöte durch seine Mission in Frankreich unlängst eine deutliche Linderung erfahren hatten, was er natürlich verschwieg.

In seinem kleinen Atelier an der Rue Serpente, das er mit preussischen Staatsgeldern angemietet und nach Anleitung von Friedrich Wilhelms Hofmalern sachgemäss eingerichtet hatte, mit allem, was es brauchte: Palette, Pinsel, Leinöl, Farben, Kreiden, Graphitstiften, Rötel, Leinwänden, Terpentin und Mastix, ruhte auf einer Staffelei ein fertig gemaltes, aber noch nicht gefirnisstes Bild. Es zeigte eine Landschaft, nicht unähnlich jener auf der Skizze, die Kirchhoff angefertigt hatte: Menschen in schimmernden Gewändern hatten sich auf zwei langen Stufen aus Stein niedergelassen, wo sie sassen, lagen, plauderten und musizierten und sich dennoch völlig unwichtig ausnahmen gegen die gewaltigen, beinahe idealisierten Bäume um sie herum. Dazwischen zeigte sich fernglänzend ein Fluss. Mit weisser Kreide waren hier und dort Lichtspiele kunstvoll gehöht worden.

Das Bild hatte etwas Verstörendes an sich. Pater betrachtete es konzentriert und konnte nicht genau sagen, was es war. Und je länger er das Bild anschaute, umso unruhiger wurde etwas in ihm. Er konnte auch dies nicht genau bestimmen. War es Angst? Vor dem Tod? Vor dem Leben?

»Der Himmel«, sagte Kirchhoff in einer Art, die verriet, dass er die gleichen Empfindungen auch schon zu ordnen versucht hatte.

Jean-Baptiste Pater hob den Blick, der nervös zwischen den Elementen auf dem Bild herumgestreunt war. Natürlich. Der Himmel. Die Wolken. Pater war, als würde er kein Gemälde betrachten, sondern das Firmament selbst, in seiner ganzen Vehemenz. So hatte er es noch auf keinem Bild gesehen. Er hatte ohnehin den Eindruck, als würde er zum ersten Mal in seinem Leben eine Farbe sehen. Oder überhaupt sehen.

»Bleu de prusse«, sagte Kirchhoff weihevoll, als hätte es einer weiteren Anpreisung bedurft, wozu dieses Pigment imstande war.

Pater trat einen Schritt von der Staffelei weg, dann wieder heran, dann wieder weg, während Kirchhoff ihm nun ein Tiegelchen reichte, in dem er das Pigment mit Öl angemischt hatte. Er hatte das Behältnis so präpariert, dass es den Eindruck erweckte, schon viele Male geöffnet und wieder verschlossen worden zu sein.

Pater nahm es andächtig entgegen. Das Blau, das darin lag wie die See an einem windstillen, wolkenlosen Aprilmorgen, leuchtete mehr als Indigo und noch mehr als Ultramarin.

»Mon dieu«, sagte Pater ergriffen.

Die Falle hatte sich geschlossen.

Pater sagte, er müsse seinen Lehrer holen, Monsieur Watteau. Gleich jetzt. Ob das möglich sei.

Kirchhoff nickte.

Pater reichte ihm den kleinen Tiegel, eilte davon und kehrte keine Stunde später mit Antoine Watteau zurück, seit diesem Jahr Mitglied der Académie royale de peinture et de sculpture, der auch gleich seinen Freund Nicolas Lancret mitgenommen hatte.

Die drei Künstler waren in grosser Aufregung und wollten von Kirchhoff wissen, wie man an dieses Pigment herankomme.

Man könne es in Berlin kaufen, sagte Kirchhoff.

Ob er selbst von da komme, fragte Watteau.

Ja.

Ob er es für sie beschaffen könne?

Nun, sagte Kirchhoff, er sei eigentlich kein Geschäftsmann, er kaufe selbst jeweils nur kleine Mengen. Vermutlich sei es einfacher, sie würden selbst beim Händler vorstellig werden.

Wie der heisse, fragte Watteau.

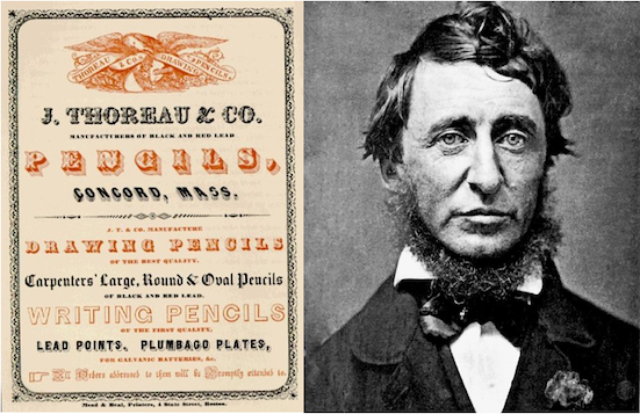

»Johann Leonhard Frisch«, sagte Kirchhoff, und der Fabriquant heisse Diesbach. Er liefere exklusiv an Frisch.

Watteau bedankte sich und fragte Kirchhoff, ob er ihm etwas von dem Pigment abkaufen könne, gleich jetzt, etwas nur, oder wenigstens seinen Pinsel darin tauchen dürfe. Einmal nur! Er beförderte einen aus seiner Rocktasche und hielt ihn hoch wie ein Verhungernder den Löffel.

»Aber gern«, sagte Kirchhoff und nahm einen zweiten Tiegel zur Hand, einen leeren, in den er etwas von dem Pigment gab. Er verschloss das Töpfchen und überreichte es Watteau, der sich umständlich dafür bedankte und fragte, was Kirchhoff dafür haben müsse.

Kirchhoff überlegte: »Zwanzig Sous, wenn das nichts ausmacht?«

Watteau klaubte aus seiner Rocktasche eine kleine lederne Geldbörse hervor, entnahm ihr zehn Zwei-Sou-Münzen und überreichte sie Kirchhoff. Er machte viele Verbeugungen, ebenso seine zwei Freunde, und verabschiedete sich.

Kirchhoff stellte sich vor das Bild.

In der Tat, der Himmel war ihm höchst imposant geraten.

Natürlich hatte man sich in Berlin vorbereitet.

Frisch war von einem Gesandten des Königs dazu aufgefordert worden, die Produktion etwas zu verknappen, die Preise aber ordentlich anzuheben und sechzig Procent der Einnahmen aus dem Handel mit Berlinisch-Blau ab sofort an den preussischen Staat abzuliefern.

Frisch lachte, hörte aber sofort wieder auf damit, als man ihm eine Pistole an den Kopf hielt und ihm erklärte, das Gegenangebot bestünde in seiner Beseitigung.

Antoine Watteaus Bild La mariée du village, bei dem er das wenige Berlinisch-Blau, das er besass, zurückhaltend und doch wirkungsvoll eingesetzt hatte, als Farbschicht für den Himmel und die Figuren, die er schliesslich mit Ultramarin übermalte, was einen unerhörten Effekt erzielte, weil das Berlinisch-Blau darunter hervorstrahlte wie der nackte Körper einer Frau unter ihrem Seidenkleid, fand grosse Beachtung, vor allem bei Philippe d'Orléans, der die Malerei entschlossen förderte und von dieser Farbe ganz bestrickt war. Der Duc stattete Watteau mit einer Truhe voller Louis d'Or aus, damit dieser in Berlin eine grosse Menge beschaffe. Watteau fuhr zu Frisch, dem Händler, und reiste mit einem Topf des Pigmentes zurück nach Paris, wo es sich schneller verbreitete als die Pestilenz und bald in höchstem Schwange stand.

Aus unerfindlichen Gründen war das Angebot an Bleu de prusse jedoch stets knapp. Versuche, Frisch die Receptur abzukaufen, führten zu nichts. Sie sei geheim, sagte er, und bleibe es auch, nicht einmal er kenne sie, sondern einzig Diesbach, der das Pigment erfunden habe.

Elegant gekleidete, aus Gründen der Camouflage gänzlich unparfümierte französische Agenten, die daraufhin kamen, um Frisch zu bestechen oder zu bedrohen oder den Fabriquanten Diesbach zu entführen, trieben kurz nach ihrer Ankunft tot in der Spree, um schliesslich, falls man sie nicht vorher herausfischte, bei Spandau in die Havel gespült zu werden. Ein Geschick, wie es auch den nach Berlin zurückbeorderten und hinterrücks erdrosselten Künstler Kirchhoff ereilte, der, wie man befand, ein Sicherheitsrisiko darstellte.

Als jeder Maler in Paris mit Berlinisch-Blau ausgerüstet war, stand Diesbachs Manufactur, wo er auch lebte und einst, wie der Mönch Schwartz sein Pulver, das blaue Pigment durch Zufall erschaffen hatte, weil ihm die Pottasche zur Ausfällung eines roten Farbstoffes ausgegangen war und er mit einem Ersatz hantierte, der mit einem ätherischen Öl verunreinigt war, eines Nachts plötzlich in Vollbrand. Hilfreiche Menschen, die er noch nie gesehen hatte, retteten ihn aus den Flammen und verschwanden wieder, so schnell, wie sie erschienen waren.

Mit seiner Fabrique hatte auch Berlinisch-Blau zu existieren aufgehört, wenigstens vorübergehend. Die Pariser Künstler gerieten ausser sich und rissen einander die letzten Reste aus den Händen.

Diesbach hatte mittlerweile die Produktion wieder aufgenommen, im kleinen Rahmen, was die Preise weiter in die Höhe trieb. Die neue Fabrique hatte ihm ein Onkel vererbt.

Er habe gar keinen Onkel, sagte Diesbach dem Berliner Notar.

Doch, habe er, sagte der Notar.

Nein, nie gehabet, sagte Diesbach.

Der Notar, der keiner war, zog eine Pistole aus der Schublade, richtete sie auf Diesbach und sagte, Diesbach habe sehr wohl einen Onkel gehabet, der Onkel habe eine Fabrique gehabet, der Onkel sei jetzt tot und Diesbach solle jetzt wieder Berlinisch-Blau kochen oder mischen gehen oder wie man das Zeug auch immer herstelle.

Er legte die Pistole wieder in die Schublade, schob sie zu, faltete die Hände, lehnte sich in seinen Sessel zurück und lächelte so lange aus seiner riesigen weissen Perücke heraus, bis Diesbach sich erhoben, verabschiedet und auf den Weg gemacht hatte, um Berlinisch-Blau zu kochen oder zu mischen oder wie man das Zeug auch immer herstellte.

Die Einnahmen aus dem Geschäft überstiegen die Erwartungen um ein Vielfaches. Als Bleu de prusse aus der Mode geriet, was noch eine Weile dauerte, hatte Frisch ein Vermögen damit gemacht. Von seinen verbleibenden vierzig Procent musste er Diesbach gemäss ihrem Vertrag siebzig weitergeben, doch es blieb ihm noch immer so viel, dass er nicht mal im schweren Suff auf die Idee kam, jemandem zu erzählen, was es mit dem Erfolg des Pigmentes auf sich hatte.

Der vorliegende Text ist zuerst erschienen im Autorenmagazin Schweizer Monat, Ausgabe 1020, Oktober 2014.

—

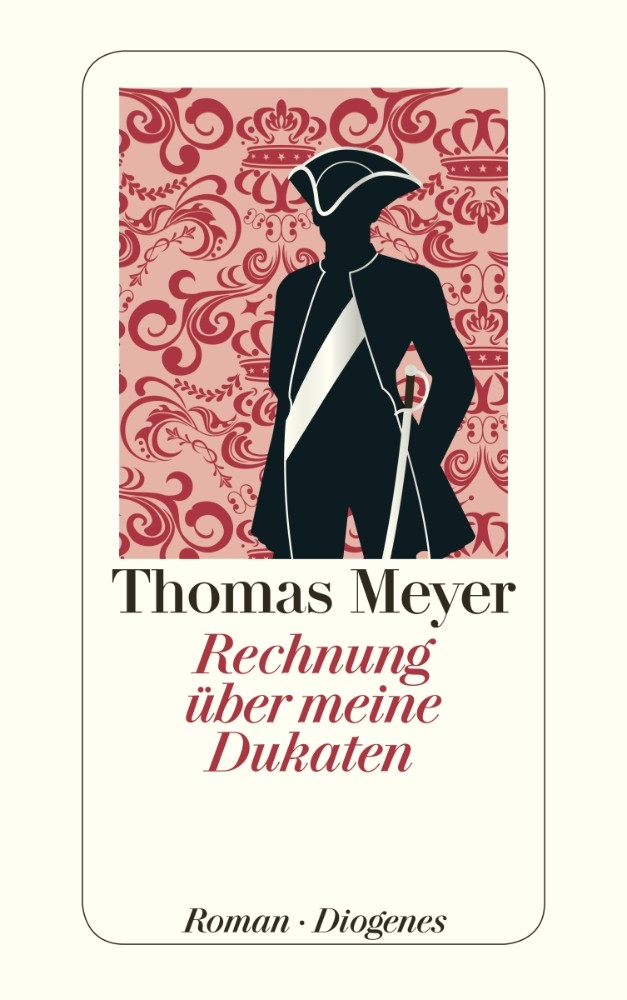

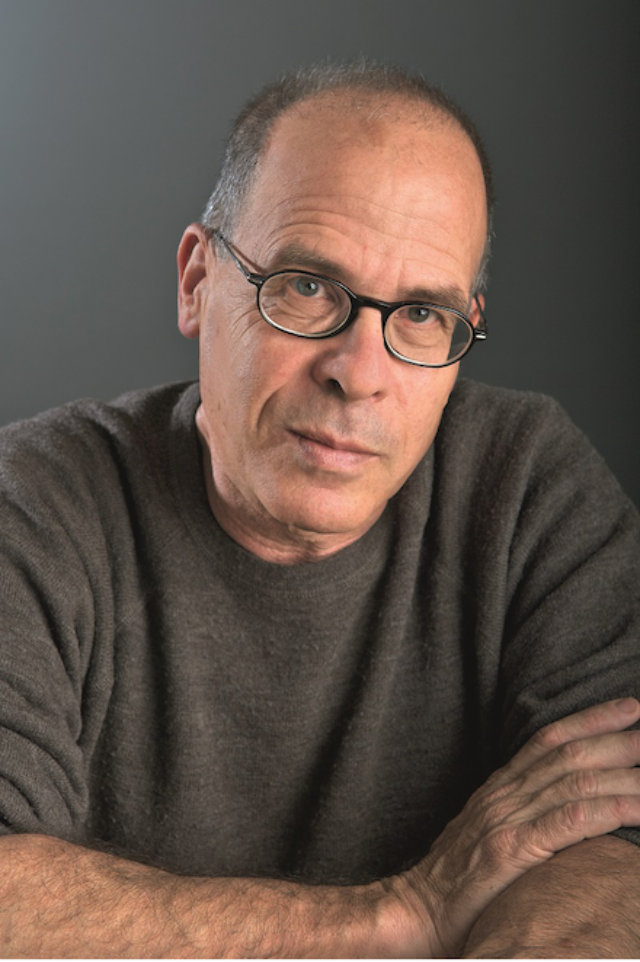

Thomas Meyer, geboren 1974 in Zürich, landete mit seinem Debüt Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse einen Bestseller. Sein zweiter Roman Rechnung über meine Dukaten ist am 23.9.2015 im Diogenes Verlag als Taschenbuch erschienen (Lizenz vom Salis Verlag). Der vorliegende Text ist ein aus diesem Manuskript herausgekürzter Auszug.

.jpg)