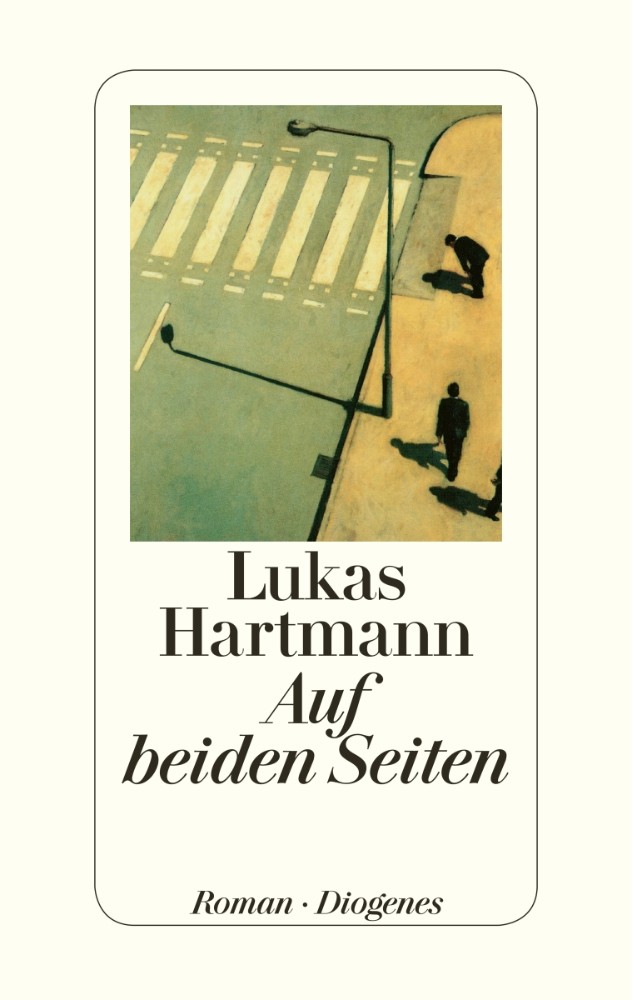

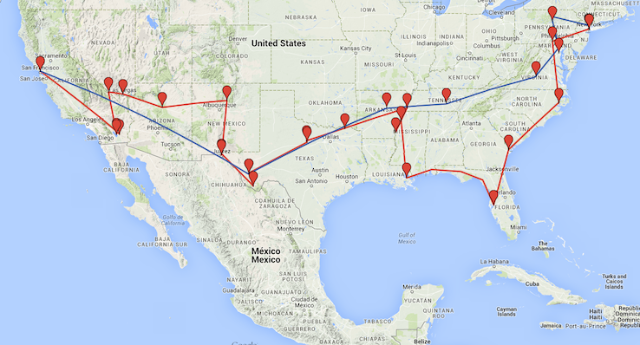

Vor 25 Jahren fiel in Berlin die Mauer – wie haben Sie die Wende erlebt? In Lukas Hartmanns neuem Roman Auf beiden Seiten befragt die Hauptfigur, der Journalist Mario Sturzenegger, für eine Zeitschrift verschiedene Menschen aus Deutschland und der Schweiz nach ihren Erinnerungen an die Jahre 1989/1990.

Foto: Von RIA Novosti archive, image #475738 / Yuriy Somov / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Diese Gespräche gehörten in einer früheren Version zum Roman, sind aber in der definitiven Fassung nicht mehr enthalten. Hier gibt es die so unterschiedlichen wie faszinierenden Porträts als exklusives Bonus-Material zu lesen.

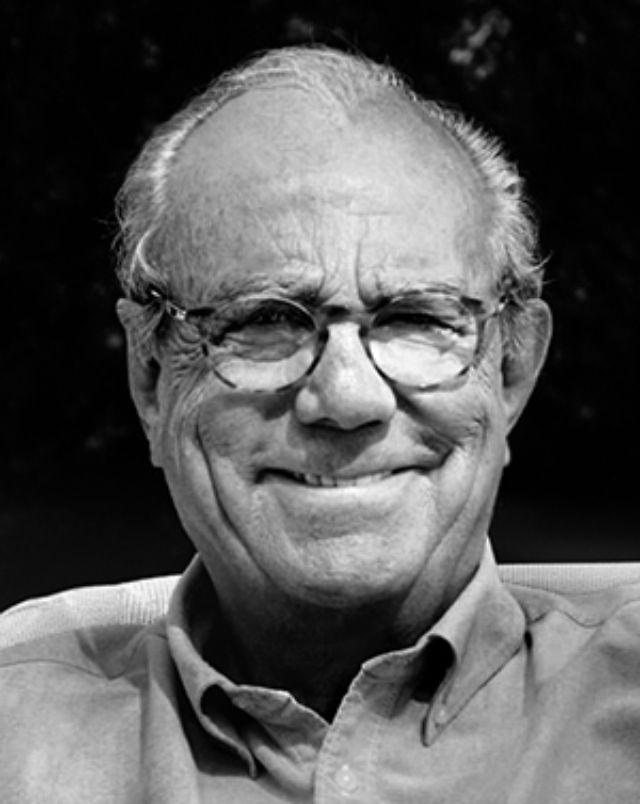

Sie sind fiktive Texte, beruhen aber auf Interviews, die der Autor tatsächlich geführt hat. »Die Porträtskizzen«, erzählt Lukas Hartmann, »haben Stimmungen und einzelne Passagen des Romans beeinflusst und, gerade in ihrer Unterschiedlichkeit, mein eigenes Bild der Jahre 89/90 erweitert und bereichert. Ein großer Dank den Menschen, die mit mir gesprochen und ihre Erinnerungen geteilt haben.«

Lesen Sie hier Teil 1 der 5-teiligen Porträtserie.

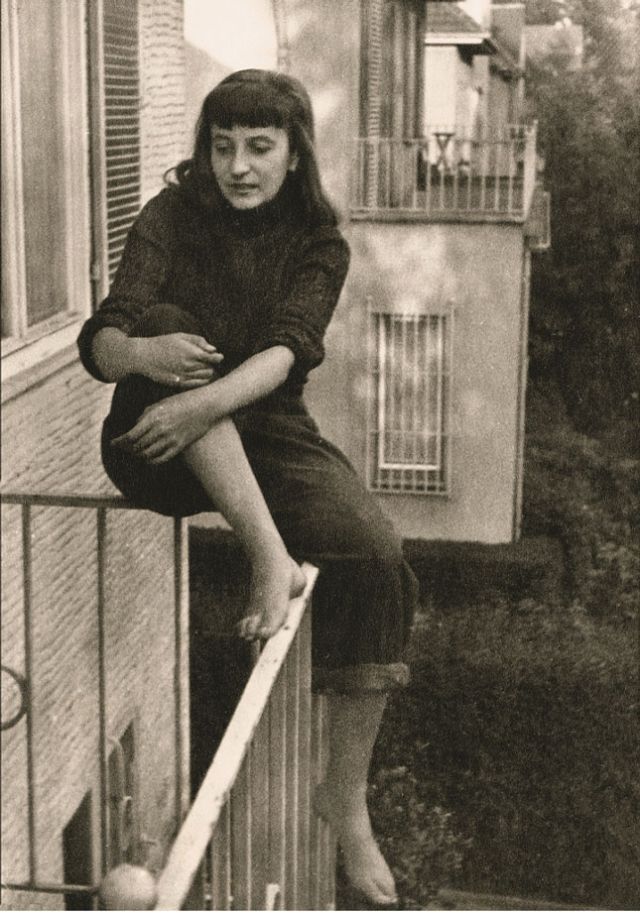

Erik P., damals 33, Kunsthistoriker, Reiseführer, Dozent (Italien/Schweiz)

Ich war ein Kind des Kalten Krieges, ganz klar. Immer die Angst vor einem Dritten Weltkrieg. Als ʼ68 in Prag die sowjetischen Panzer den Aufstand erstickten, habe ich am Radio gezittert. Und dann die Wende, zwanzig Jahre später. Die Fotos von DDR-Bürgern, die in Ungarn über einen Grenzzaun sprangen. In die Freiheit? Das ging mir unter die Haut. Was sollte aus diesem Exodus werden? Jetzt doch noch ein großer Krieg? Ich war enorm erleichtert, als die Mauer fiel und der Frieden, dank Gorbatschow, gewahrt blieb.

Ich studierte Kunstgeschichte damals, Ende ʼ90 war ich ein paar Monate in Venedig, um an meiner Dissertation zu arbeiten. Auf meinem Weg zur Bibliothek am Markusplatz fielen mir plötzlich Reisegruppen auf, die sich von den üblichen Touristen unterschieden. Meist ältere Leute, sie trugen abgewetzte und zerbeulte Anzüge, unförmige und farblose Röcke. Ihre Schuhe waren ausgetragen und ihre Haare anders: fettig, mit dem Kamm nach hinten gekämmt die der Männer, fahl und schwer, hinten schnell zusammengeknotet die der Frauen. Sie bewegten sich unsicher, als wären sie auf der Hut vor etwas Unberechenbarem.

Sie waren schon frühmorgens da, noch vor dem Ansturm der Massen, die das Zentrum in ein Shoppyland verwandelten. Sie wirkten fremd, redeten kaum miteinander. Durchsichtig erschienen sie mir und doch seltsam gegenwärtig, wie die vielen herumstreunenden Katzen, die man leicht übersieht. Freudlos wirkten sie in dieser Märchenwelt, und doch schienen sie mit allen Poren aufzusaugen, was ihnen vor die Augen kam.

Es dauerte eine Weile, bis ich begriff, dass sie aus dem Osten kamen, aus der DDR, aus Bulgarien, aus Polen (viele kamen natürlich auch wegen Papst Wojtyla). Jetzt endlich konnten sie reisen, sie hatten ihr ganzes Erspartes für die Fahrt in klapprigen Bussen ausgegeben und standen praktisch mit leeren Händen da. Höchstens ein paar Lire hatten sie umgetauscht. Ihre eigene Währung war hier wertlos.

Sie trugen alte Einkaufstüten mit sich, die waren mit Proviant aus der Heimat gefüllt. Sie setzten sich mittags auf barocke Treppen, verpflegten sich mit ein paar Bissen Brot und Wurst, sie tranken Wasser oder Tee. Ihr Hotel war die Wagenburg auf einem entlegenen Parkplatz in Mestre. Auf dem nackten Boden schliefen sie, unter mitgebrachten Wolldecken.

So erreichte die neue Flut von Touristen Venedig und vermischte sich nicht mit der alten.

Und dann erfuhr ich, dass die korrupten Politiker dieser neuen Form von Tourismus einen Riegel schieben wollten, diese Leute aus dem Osten brachten der Stadt zu wenig Einkünfte, sie schadeten Venedigs Image. So wurden Fahrverbote für untaugliche Fahrzeuge gefordert, Pauschaleintritte fürs Betreten des Markusplatzes. Damit kamen sie nicht durch, zum Glück, der administrative Aufwand wäre zu groß gewesen.

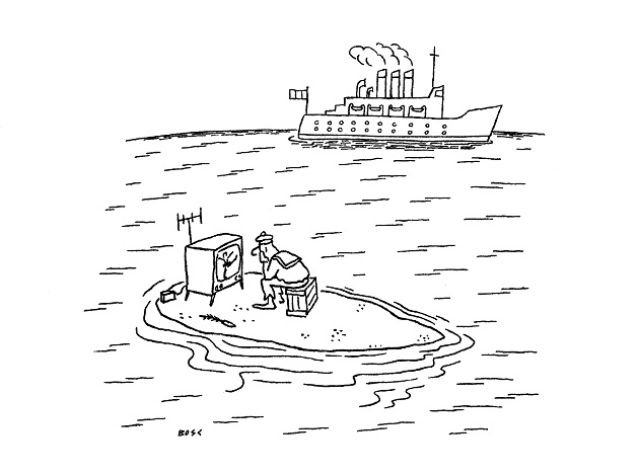

Sie fanden sich schwer zurecht, die Besucher aus dem Osten. Das glaubte ich in diesen Wochen zu beobachten. Von Venedig hatten sie viel gehört, aber noch nichts gesehen. Und das wollten sie jetzt nachholen. Ihre Augen waren nicht schon von Bildern übersättigt. Mit diesen Augen hätte ich Venedig auch gerne einmal gesehen, ganz neu. Ich versuchte ihren Blicken zu folgen. Was für Bilder trugen sie nach Hause? Ich wusste es nicht. Sie gehörten jetzt wieder zu Europa, aber ihre Sprache verstand ich nicht.

Und ich weiß noch heute nicht, wie lange es dauern wird, bis wir uns wirklich verständigen können.

Foto: Bundesarchiv, Bild 183-1989-1118-028 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, via Wikimedia Commons

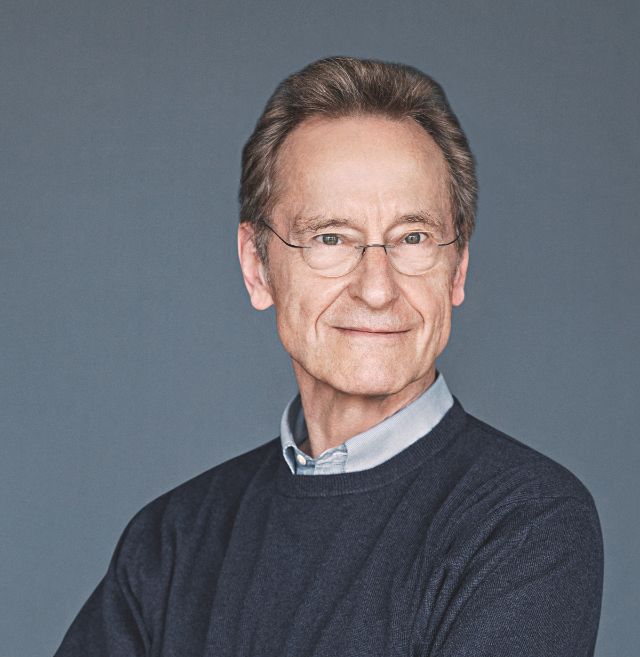

Carsten P., damals 32, Schauspieler (Deutschland)

Wir führten eine typische Schauspielerehe, Heike und ich, ich glaube, das lässt sich so sagen. Zwei Kinder, geboren 1985 und ʼ88. Bis Januar ʼ88 wohnten wir in Berlin-Wedding.

Ich bekam zufällig von nahem mit, wie es einem von drüben misslang, die Mauer zu überwinden. Er wurde erschossen, blitzschnell wegtransportiert, zum hysterischen Gebell der Wachhunde. Es war Nacht, Aufruhr auf beiden Seiten der Mauer, Geschrei, gegenseitige Beschimpfungen. Ich zitterte am ganzen Leib. Beinahe fand ich den Heimweg nicht, meine Frau musste mich trösten.

Wir wollten weg, fanden ein Engagement an einem deutschen Stadttheater. Fester Verdienst, aber viel war’s nicht, darum bloß eine kleine Wohnung mit nervender Katze. Was auch heißt: Krise in der Partnerschaft. Heike fand, sie sei zu eng ans Haus und an die Kinder gebunden, der klassische Konflikt. Nun ja, ich versuchte mehr von Heikes Aufgaben zu übernehmen, fühlte mich bald ziemlich ausgebrannt.

Im Sommer ʼ89 fuhren wir nach langem wieder mal zu zweit in die Ferien, ohne Kinder. Und zwar in die Toskana, an einen Sehnsuchtsort von uns. Dort vernahmen wir von den geöffneten Grenzen in Ungarn, dem Flüchtlingsstrom. Kaum zu glauben. Und richtige Unwirklichkeitsgefühle, als ein paar Monate später die Mauer fiel. Die Bilder im TV vergesse ich nicht, zum Beispiel die langen Schlangen der Ossis vor Sex-Kinos. Sie wollten alles nachholen, das Gute und das Schlimme.

Eine Kollegin aus der DDR an unserem Theater ertrug diese Adrenalinschübe nicht. Alkoholexzesse, Betrunkenheit auf der Bühne. Der Techniker der Studiobühne brachte es zynisch auf den Punkt: Es gehe doch den Ossis hauptsächlich um Marlboro und GTI, um Markenprodukte, zu denen sie bisher keinen Zugang hatten. Erregte Kantinengespräche zum Thema der Wiedervereinigung. Wir Wessis fragten uns: Was kommt da aus dem Osten jetzt auf uns zu? Die Vorsicht überwog, nicht die innerdeutsche Solidarität.

Meine private Geschichte überlagerte allerdings die politische: Wie können wir mit so wenig Geld überleben? Wie machen wir es möglich, dass wir als Eltern beide arbeiten? Nach der Euphorie schüttelte uns bald wieder der schwierige Alltag durch.

An der nächsten Stelle als Schauspieler hatte ich es mit zugewanderten Kollegen aus der DDR zu tun. Es kam zu Fraktionen und zu Auseinandersetzungen zwischen denen, die sich dem Regime angepasst, sich geduckt hatten – und den anderen, die Berufsverbot hatten. Das zwang auch mich dazu, Stellung zu beziehen. Ich gebe zu: Ich wollte mich nicht unnötig exponieren, mein wichtigstes Ziel war, die Familie mit allen Mitteln über die Runden bringen.

Heute sehe ich Parallelen zwischen dem damaligen Zeitgeschehen und der privaten Situation. Auch Heike und mir ging es darum, aus Altgewohntem auszubrechen, etwas Neues zu erfinden, als junge Eltern ein Liebespaar zu bleiben. Und da hat sich für mich, rückblickend gesehen, zumindest ein Teil meiner Hoffnungen erfüllt. Wir sind immer noch zusammen, Heike und ich, ein Großerfolg. Wahrscheinlich gilt das weniger für die übermäßigen Hoffnungen, die sich an die deutsche Wiedereinigung knüpften. Denke ich jedenfalls.

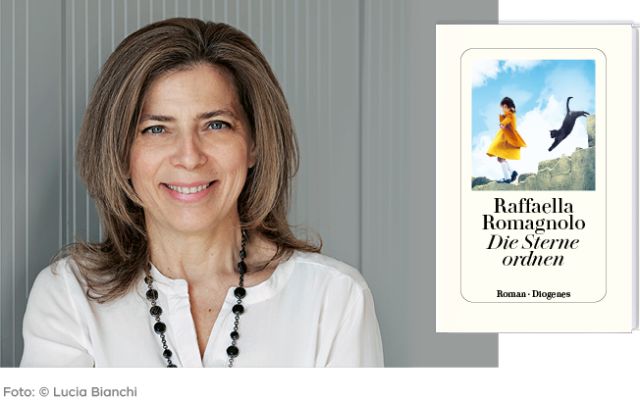

Mirjam K., damals 41, Ökonomin, Organisationsberaterin (Schweiz/Afrika)

Wart mal, wie alt war ich, als die Mauer gebaut wurde? Vierzehn, ich hatte keine Ahnung von Politik. Die Eltern waren Kleingewerbler, konservativ, bei allem Linken sahen sie buchstäblich rot. Von ihnen wusste ich, dass Amerika gut, die Sowjetunion des Teufels war. Ich schwärmte für Kennedy, weil er gut aussah und den Russen heldenhaft die Stirn bot.

Aber dann kam ʼ68, die Matura, ich wurde von den Ideen der rebellischen Studenten infiziert. Mein Schwager hatte eine Wohnung in Berlin, er gab mir den Schlüssel dazu, riet mir, dort zu studieren, wo etwas los war, nicht in der verschlafenen Schweiz. Und plötzlich war ich mit meinem Freund unterwegs nach Berlin, in einem alten VW-Käfer, den wir violett und rosa gespritzt hatten. Ziemlich viel Zittern bei den Grenzübergängen. Aber es blieb bei den üblichen Schikanen.

In Berlin leuchtete mir der Sozialismus immer mehr ein, wir waren oft drüben, in Ostberlin, und ich eignete mir einen neuen Blick auf die DDR an. Wie soll ich’s sagen? Ich war verblendet, ich wollte unbedingt nur das Positive sehen, übersah großzügig das ärmliche Angebot in den Läden. Dafür aber die Buchhandlungen, die Theateraufführungen. Erstklassig! Erschwinglich für alle! Und ausgebaute Kinderbetreuung! Ich redete mir ein, diese ganze Miesmacherei der DDR bei uns sei nichts als westliche Propaganda.

Nach zwei Semestern in Berlin wieder in die Schweiz. Ich engagierte mich, zum Schrecken meiner Eltern, in der linken Szene und in der Frauenbewegung, lebte in einer Polit-WG. Das Studium war Nebensache. Wir waren sicher, überwacht zu werden, vermuteten Wanzen in unserer WG.

Stark verspäteter Studienabschluss, Schwerpunkt Entwicklungspolitik. Ich wollte weg, die Welt verbessern. Wo? In Madagaskar. Der pragmatische Sozialismus des Präsidenten, Didier Ratsikara, entsprach unseren Idealen. Wir, mein damaliger Partner und ich, unterstützten Bauerngruppen, versuchten Ratsikaras Ideen auf dem Lande umzusetzen. Das war nicht leicht, trotz unseres Enthusiasmus.

Nach einem weiteren Einsatz in Nepal kehrten wir zurück nach Europa, in die Schweiz, wo ich eben doch zu Hause war. Beim Staat fand ich eine Stelle.

Am 11. November 1989 an der Oberbaumbrücke in Berlin. (Foto: Von Roehrensee - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0)

Na ja, kürzen wir ab. Es kam der Tag des Mauerfalls. Die Nachricht hörte ich von Nachbarn, ich war schockiert, wollte nicht daran glauben. Dann saß ich, wie Millionen andere, vor dem TV, sah die feiernden und singenden Menschen. Und weißt du was? Ich heulte wie ein Schlosshund, aber nicht vor Freude, sondern vor Zorn. Wollten die sich wirklich alle dem Kapitalismus an den Hals werfen?

Heute sehe ich ein, dass ich eigentlich immer geahnt hatte, dass der Bau der Mauer eine Bankrotterklärung des sozialistischen Systems war. Es ging erstaunlich schnell, die Mauer abzureißen. Bis mein ideologisches Denken löchrig geworden war, dauerte es länger. Ich spürte noch lange Groll auf die Wessis und Besorgnis über die Ossis, die so sicher waren, durch den sofortigen Anschluss an den Westen ein besseres Leben zu finden.

Neulich war ich in Berlin. Von der ehemaligen DDR entdeckst du kaum noch eine Spur. Da ist alles überwuchert vom neuen Berlin. Und auch das Gute, das es in der DDR gab – doch, doch, das gab es! –, ist nahezu vergessen. Ich glaube nämlich, dass man sich davor hüten muss, ins andere Extrem zu fallen und rundweg alles zu verurteilen. Was es aber war, dieses Gute, kann ich gar nicht in Begriffe fassen. Eine andere Art des Zusammenhalts, trotz der Bespitzelung? Mehr Freundschaft, mehr Wärme in kleinen Gruppen?

—

Auf beiden Seiten von Lukas Hartmann ist am 25.3.2015 erschienen. Auch als E-Book.

Ein Interview mit Lukas Hartmann zu seinem neuen Roman gibt es hier.

.png/jcr:content/MicrosoftTeams-image%20(8).png)

.jpg)