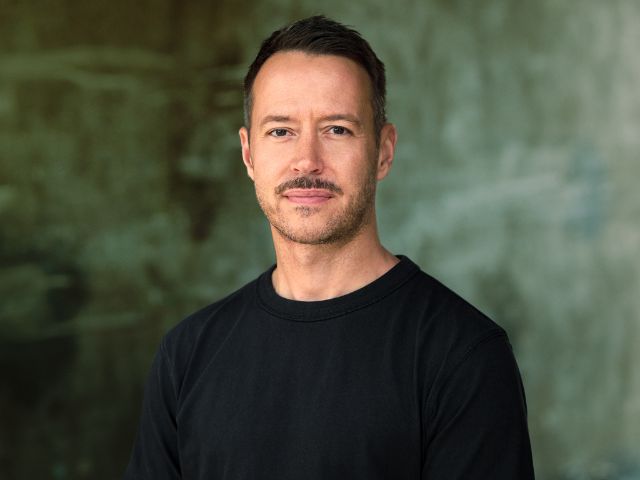

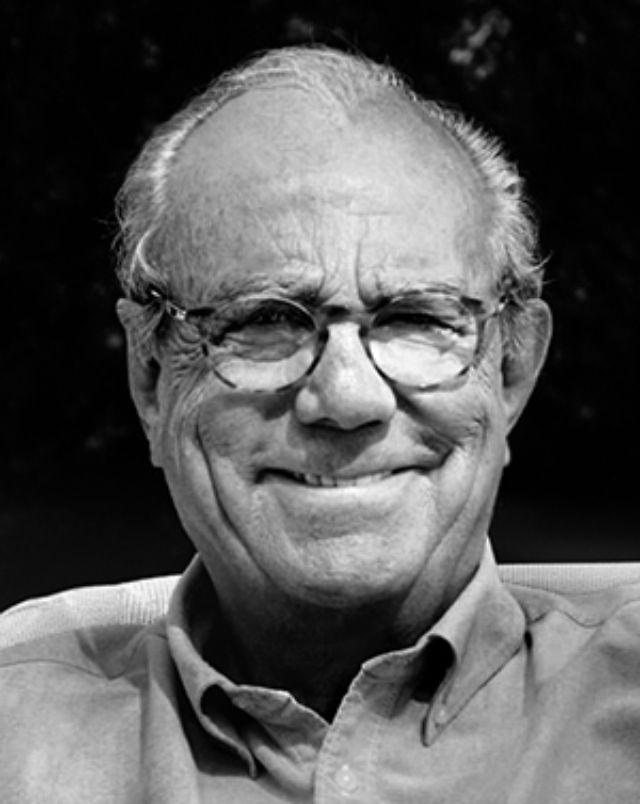

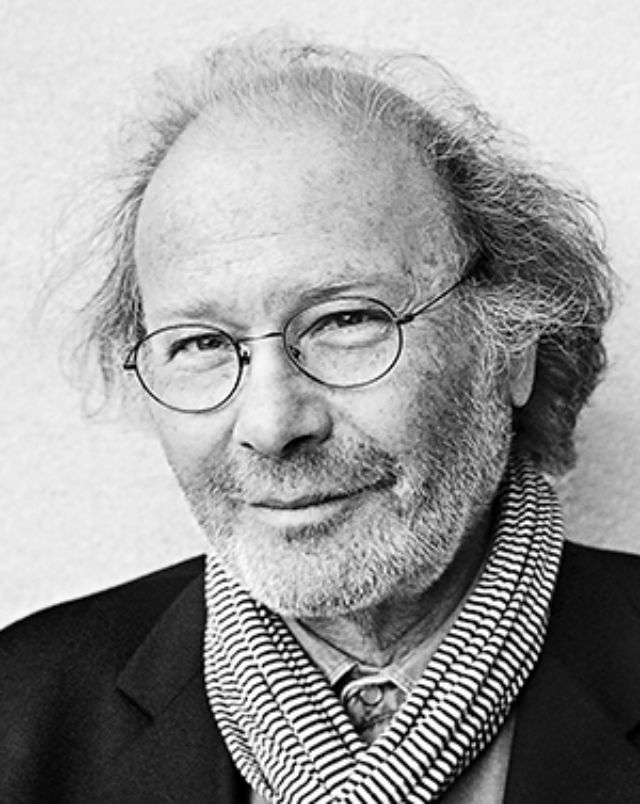

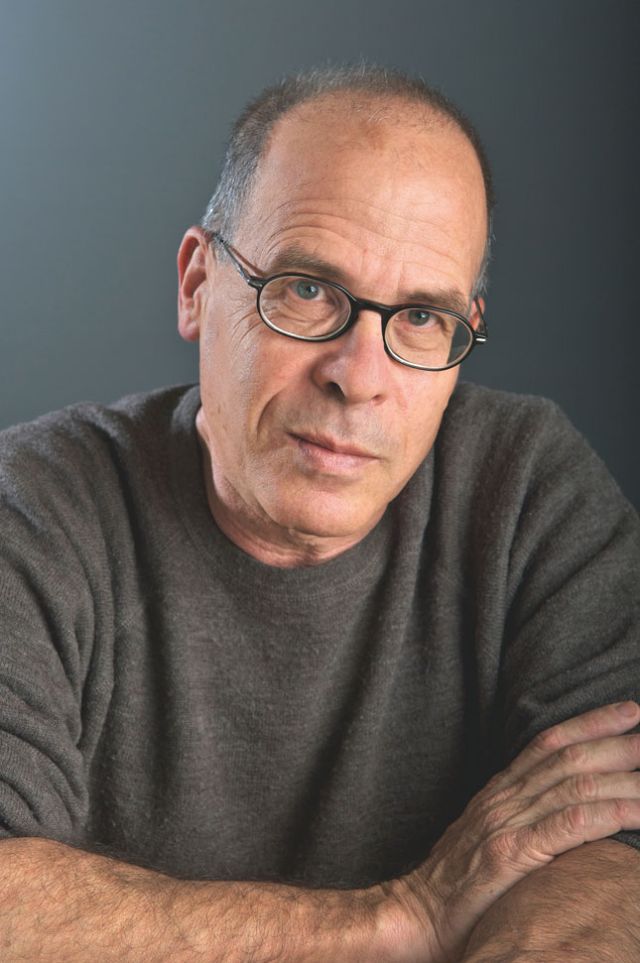

Ein neuer Autor im Verlagsprogramm, da ist die Neugier groß. Gleich mehrere dutzend Köpfe waren erwartungsvoll auf ihn gerichtet, als Donal Ryan sein Debüt Die Sache mit dem Dezember bei der letzten Vertreterkonferenz vorstellte. Mit Begeisterung hatten wir seinen berührenden Roman gelesen – aber wie ist der Autor wohl so? Wie kam er zum Schreiben? Der 1976 geborene Ire hat die Feuerprobe mit Bravour bestanden, und wir durften einen äußerst humorvollen und aufgeschlossenen Menschen kennenlernen.

Mehr von ihm und seiner eigentümlichen und stillen Hauptfigur Johnsey Cunliffe gibt es hier im Interview:

Wie sehr hat die Veröffentlichung ihrer Romane – Ihr erstes Buch Die Sache mit dem Dezember erscheint jetzt in deutscher Übersetzung bei Diogenes – und deren bemerkenswerter Erfolg ihr Leben verändert?

Ich habe zum ersten Mal das Gefühl, ich tue das, was mir entspricht. Bisher habe ich dauernd so etwas wie unterschwellige Schuldgefühle verspürt, dass ich meine Zeit verschwende, sogar wenn ich sehr beschäftigt war und meine Arbeit mir wirklich Spaß machte. Weil sich meine ersten beiden Bücher recht gut verkauft haben, kann ich mich jetzt ganz aufs Schreiben konzentrieren, und seitdem bin ich viel ruhiger und vernünftiger als vorher. Man sagt ja oft, dass Glück Schriftstellern nicht anstehe, aber scheinbar stelle ich eine Ausnahme dar.

Hat es einen ganz bestimmten Moment gegeben, an dem Sie sich entschlossen haben, Die Sache mit dem Dezember zu schreiben?

Ja, den gab es. Meine Frau Anne Marie sagte zu mir: »Donie, bist du wirklich Schriftsteller?« Und ich habe ihr ziemlich empört geantwortet, dass ich selbstverständlich ein Schriftseller sei. Da fragte sie: »Aber was sitzt du dann hier rum und beschwerst dich übers Fernsehprogramm? Warum schreibst du nicht diesen Roman, von dem du Tag und Nacht redest?« Damals war sie mit unserem ersten Kind schwanger und konnte es wahrscheinlich nicht mehr hören. Aber sie hat jede einzelne Zeile dieses Buches gelesen, als ich es dann endlich geschrieben habe, und ich konnte an ihren Augen sehen, wie sehr es ihr gefiel. Deswegen musste ich es dann auch zu Ende schreiben. Ich wollte sie beeindrucken. Meine Frau zu beeindrucken ist noch immer mein Ziel. Und das ist gar nicht so leicht.

Haben Sie vorher schon irgendetwas geschrieben?

Ja, bestimmt eine halbe Million Wörter, noch bevor ich dreißig war! Meine Zwanziger waren eine Art kreative Wildnis; ich habe wie verrückt geschrieben, aber ich fand jeden einzelnen Satz furchtbar. Ein Roman nach dem anderen entstand, ein paar habe ich sogar fertig geschrieben, außerdem Dutzende Kurzgeschichten. Das meiste habe ich verbrannt, weil ich es schrecklich fand. Mein Vater hat ein paar Sachen aufgehoben, die noch in meinem Elternhaus waren, oder vielleicht hat er sie auch aus meinem Apartment geklaut. Das Zeug liegt versteckt irgendwo auf dem Dachboden, von Spinnen bewacht. Ich will nichts davon je wieder sehen.

Sie nehmen im Moment ein Sabbatical. Was haben Sie gemacht, bevor Sie sich ganz aufs Schreiben konzentrierten?

Ich war Inspektor beim Irischen Amt für Arbeitnehmerrechte. Es war ein aufreibender und äußerst interessanter Job, der mir sehr wichtig war. Aber richtig angekommen fühlte ich mich dort nie, sondern ruhelos, als ob ständig etwas ganz leise in meinem Unterbewusstsein rumorte. Ein kaum wahrnehmbares Warnsignal, dass mich an die Zeit erinnerte, die verging, an all die Sachen, die ungeschrieben bleiben würden.

Das Schicksal Ihrer Hauptfigur in Die Sache mit dem Dezember berührt den Leser zutiefst. Wie sind Sie auf diese außergewöhnliche Geschichte gekommen, auf einen Charakter wie ihn?

John »Johnsey« Cunliffe ist ein Konzentrat aus all den stillen, freundlichen Männern, denen ich in meinem Leben begegnet bin. Einige von ihnen hatten die größten Schwierigkeiten mit ›normalen‹ zwischenmenschlichen Beziehungen, die grundlegenden Mechanismen von Kommunikation waren ihnen ein Rätsel und sie lebten in einem ständigen Zustand der Demütigung. Johnsey hatte schon mal einen Auftritt in einem langen, lustigen (das fand ich zumindest damals) Roman, den ich in meinen Zwanzigern schrieb, und ich bekam ihn nicht aus dem Kopf. Am ersten Abend, als ich aus dem Wohnzimmer in die Küche ins Schreib-Exil ging, war er wieder da.

Wann haben Sie entschieden, dass Johnsey der schweigsame Erzähler sein würde, der er ist?

Das war keine bewusste Entscheidung, denke ich. Johnsey ist von sich aus derjenige geworden, der er jetzt ist. Ich habe ihn sehr schnell sehr gut kennengelernt; ich sah ihn ganz deutlich vor mir. Das war ein recht seltsames Gefühl, ich konnte ihn fast riechen. Er hat nie viel gesagt, und auch ich konnte ihn nicht dazu zwingen.

Also war Johnsey schon vor der Geschichte da?

Ich war nicht besonders erfinderisch, was den Plot des Romans angeht; es ist ja eben das ganz Gewöhnliche, das für Leute wie Johnsey so beängstigend ist. Ich wusste vom ersten Moment an, was passieren würde, ein paarmal habe ich versucht, von diesem Kurs abzuweichen, aber Anne Marie, meine Frau, hat das nicht zugelassen.

Ab und zu kommt es mir so vor, als hätte ich die Geschichte unbewusst zerstören wollen, vielleicht aus Angst, ob mir das fertige Buch wirklich gefallen könnte. Ich fühlte mich Johnsey verpflichtet, und ich war mir nicht sicher, ob ich dieser Verpflichtung würde gerecht werden können. Ich musste mich mit Haut und Haaren auf diese Geschichte einlassen, es gab kein Ausweichen. Manchmal bin ich ein erbärmlicher Feigling, und dann muss mich jemand daran erinnern, mutig zu sein, zu kämpfen.

Ihre Frau ist immer Ihre erste Leserin? Wo schreiben Sie am liebsten?

Ja, Anne Marie hat einen phantastischen Sinn für Literatur, und sie öffnet ihr Herz, wenn sie liest. Sie entledigt sich aller Vorurteile und Meinungen und liest vollkommen unbefangen. Ihre Reaktionen sind so ehrlich, wie ich es bei kaum jemand anderem je erlebt habe. Ein unglaubliches Privileg für mich. Früher habe ich am Küchentisch geschrieben, und Anne Marie war immer in meiner Nähe, so dass ich mit ihr sprechen konnte, wann immer mir danach war. Inzwischen bin ich Writer in Residence an der Universität von Limerick und habe dort ein Büro. Das ist großartig, aber manchmal vermisse ich die Gegenwart meiner Frau. Dann gehe ich mittags zum Essen nach Hause, zeige ihr, was ich geschrieben habe, und warte auf diesen bestimmten Ausdruck in ihren Augen.

Der Roman balanciert behutsam zwischen Hoffnung und Verzweiflung, zwischen Glück und Einsamkeit. Sprache und Stil sind ausgewogen, wie der Zyklus der Monate, über den sich die Geschichte entfaltet. Wie lange haben Sie für das Schreiben gebraucht und wieviel Entwürfe hat es gegeben?

Eigentlich nur einen, weil ich meine Texte nicht, wie viele andere Schriftsteller, noch einmal von Anfang bis Ende überarbeite. Normalerweise schreibe ich etwa 500 Wörter, dann verwende ich einen Tag darauf, das Beste daraus zu machen, und so fahre ich fort. Den ersten Entwurf fertigzuschreiben hat genau ein Jahr gedauert. Daran habe ich dann nicht mehr viel geändert. Daniel Caffrey, der mein Lektor bei The Lilliput Press war, schlug vor, einige Szenen weiter auszubauen; er und Sarah Davis-Goff haben beim Lektorat tolle Arbeit geleistet.

Gibt es Vorbilder für Johnsey und für seinen Freund Dave? Oder sind alle Ihre Figuren aus Ihrer Phantasie entstanden?

Meiner Meinung nach sind die Szenen und Figuren, die wir in der Literatur erschaffen, eine Mischung aus den Dingen und Menschen, die wir selbst erlebt oder kennengelernt haben, was wir beobachtet haben, aber auch, was wir gelesen haben und was wir fühlen. Sicher sind Verhaltensweisen, die Art, wie jemand spricht, bestimmte Situationen oder Eigenheiten einer Person in meine Arbeit eingeflossen, aber niemals eins zu eins, sondern eher wie Puzzleteile, die etwas Neues ergeben.

Hatten Sie einen bestimmten Ort im Sinn? Gibt es eventuell sogar einen wahren Kern in Die Sache mit dem Dezember?

Das Dorf, in dem der Roman spielt, ist eine völlig zufällige Mischung verschiedener Orte: Newtown, wo ich aufgewachsen bin; Newport, eine kleine Stadt am Fuße eines Berges; Nenagh, wo ich gelebt habe, seit ich neun war, und ein paar andere Dörfer und Städte, die mir vertraut sind. Und ganz bestimmt gibt es Parallelen oder ein Echo von Dingen, die tatsächlich passiert sind.

Woran schreiben Sie im Moment? Gibt es schon Pläne für einen neuen Roman?

Ich habe gerade erst die Arbeit an meinem dritten Buch beendet, eine Sammlung von Kurzgeschichten mit dem Titel A Slanting of the Sun. Darin sind zwanzig Kurzgeschichten versammelt, obwohl ich selbst bei Zahlen ziemlich abergläubisch bin. Ein paar der Figuren aus meinen beiden Romanen kommen darin vor; ich habe sie vermisst, und es hat Spaß gemacht, ihnen wiederzubegegnen. Ich arbeite auch an einem neuen Roman, er wird von einer schwangeren Frau handeln, deren ganze Welt zusammenbricht. Viel mehr kann ich gar nicht darüber sagen, denn viel mehr weiß ich selbst noch nicht.

—

Wer Donal Ryan noch im O-Ton im Gespräch mit seiner Lektorin erleben möchte, klicke bitte hier auf dieses Video.

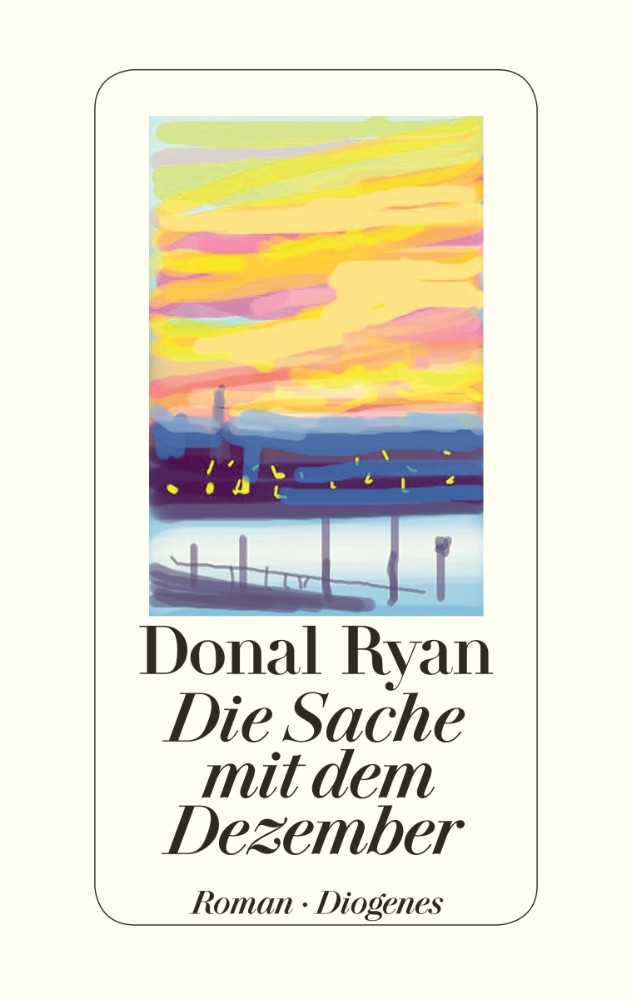

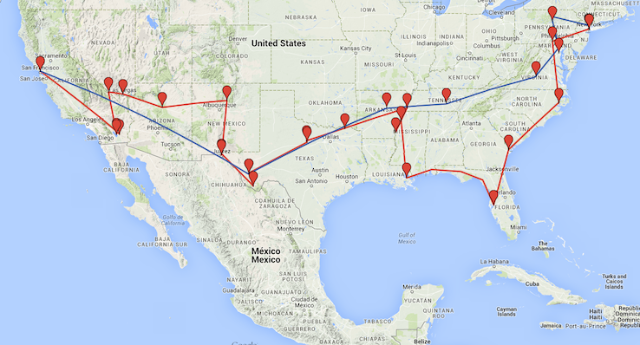

Die Sache mit dem Dezember erschien am 25.2.2015, auch als E-Book. Im April und Mai 2015 stellt Donal Ryan seinen Roman auf einer Lesereise in Deutschland und in der Schweiz vor.

.jpg)

.png/jcr:content/MicrosoftTeams-image%20(8).png)

.jpg/jcr:content/Wells_Interview_Teil2.jpg)

.jpg/jcr:content/vital-sinkevich-k2iRpPpbKFY-unsplash%20(1).jpg)

markuslaghanke.jpg/jcr:content/ank-(c)markuslaghanke.jpg)