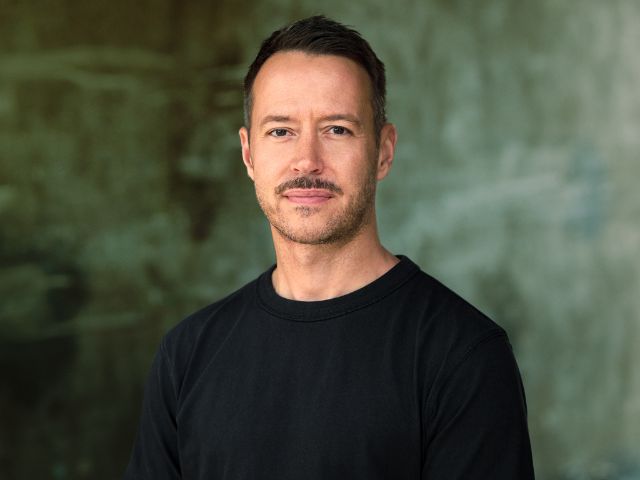

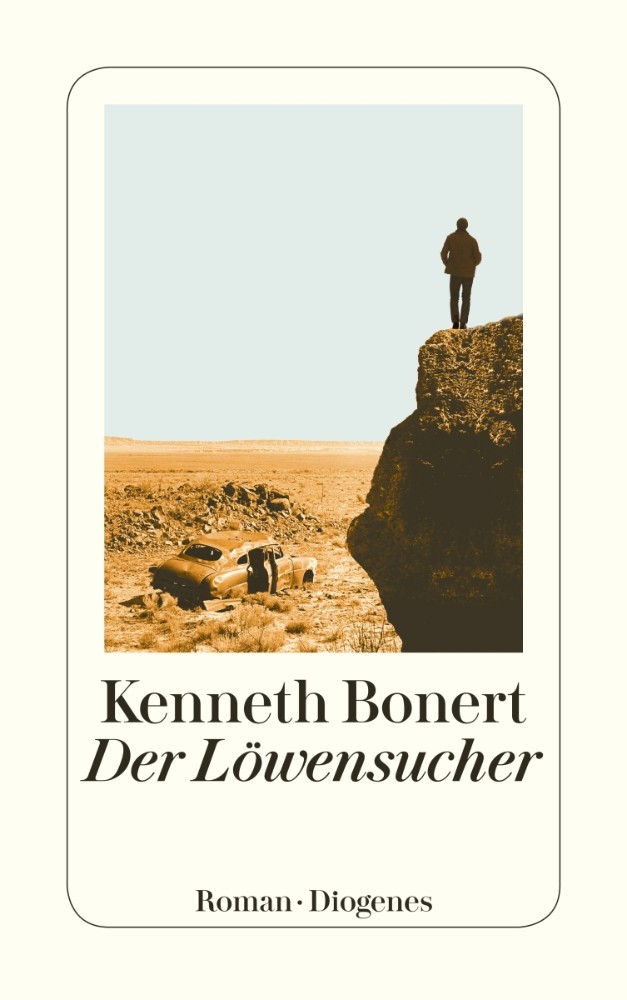

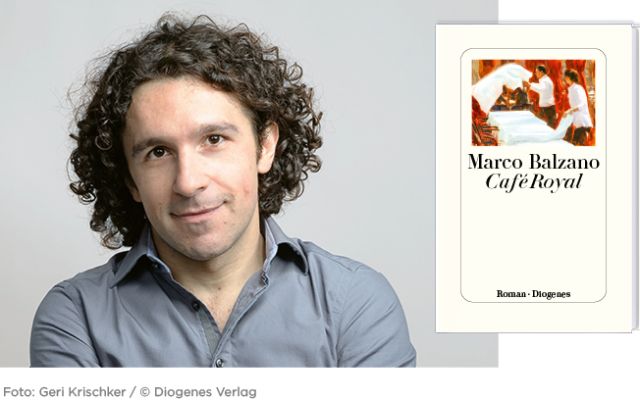

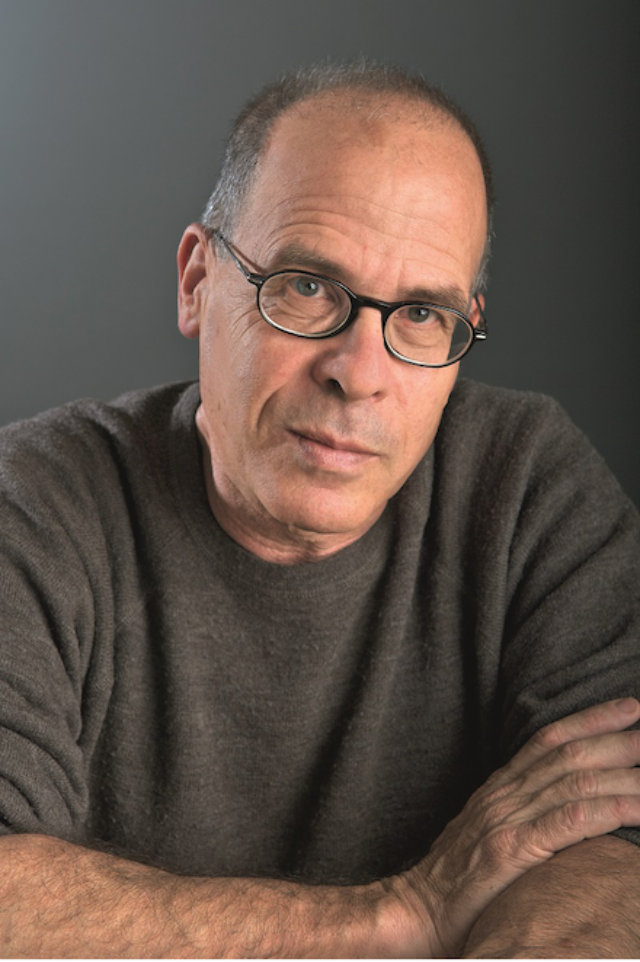

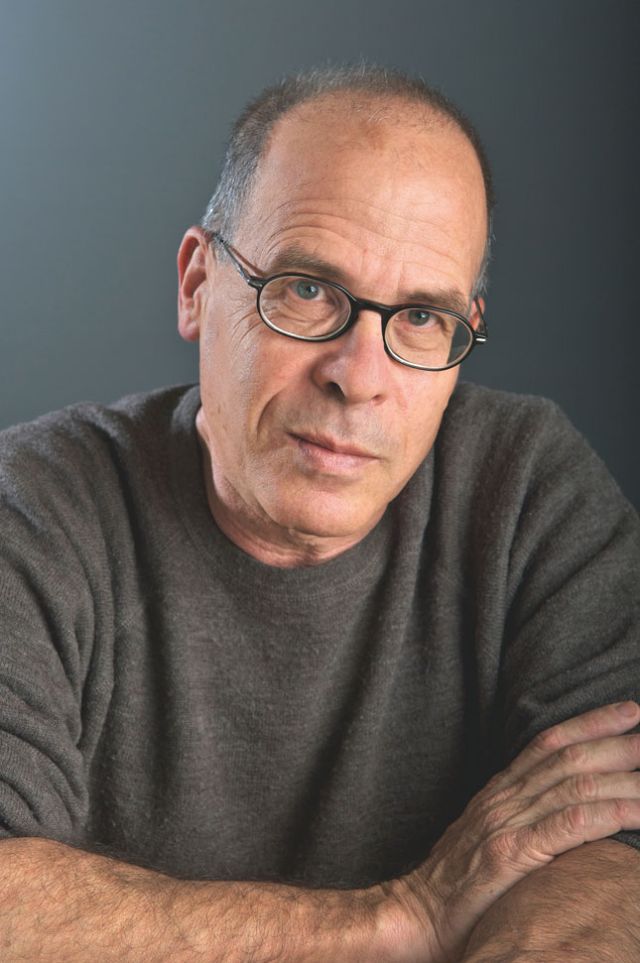

Dieses Debüt ist eine Wucht! Kenneth Bonert, geboren 1972 in Johannesburg, wo er auch aufwuchs, bis er 17-jährig mit den Eltern nach Kanada emigrierte, legt mit Der Löwensucher eine atmosphärische Familiensaga vor. Wir trafen den Autor, der heute in Toronto lebt, zum Interview und sprachen mit ihm über seine grandiose Geschichte – und die seiner Familie.

Ihre Großeltern sind in den 1920er Jahren von Litauen nach Südafrika emigriert, richtig? Inwiefern hat Ihre Familiengeschichte den Löwensucher bereichert?

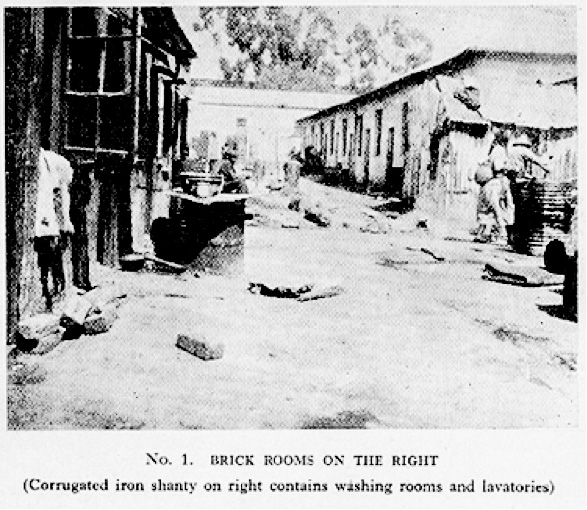

Als ich in den nördlichen Vorstädten Johannesburgs geboren wurde, Anfang der siebziger Jahre, wohnte bereits meine bobe (Großmutter) bei uns. Nach dem Tod meines sejde – meines Großvaters, dessen Namen ich trage – hatte mein Vater ein kleines Zimmer seitlich an unser Haus angebaut, und bobe hatte ihre Wohnung im zentral gelegenen Doornfontein verlassen, um dort einzuziehen. Von da an lebte sie bei uns.

Mit bobe aufzuwachsen war ein Privileg, das ich erst mit der Zeit richtig zu schätzen lernte. Sie war eine warmherzige, liebevolle Person, die wie selbstverständlich jeden Abend beim Abendessen neben mir saß und mir morgens half, mich für die Schule fertig zu machen, die mir Geschichten über dahajm erzählte und mit mir im Garten unter unseren Pflaumenbäumen saß. Sie sprach hauptsächlich Jiddisch und nur wenig gebrochenes Englisch, und ich lernte, ihr Jiddisch zu verstehen, weil ich ein gutes Ohr für Sprachen habe und herausfinden wollte, was sie zu meinem Vater sagte.

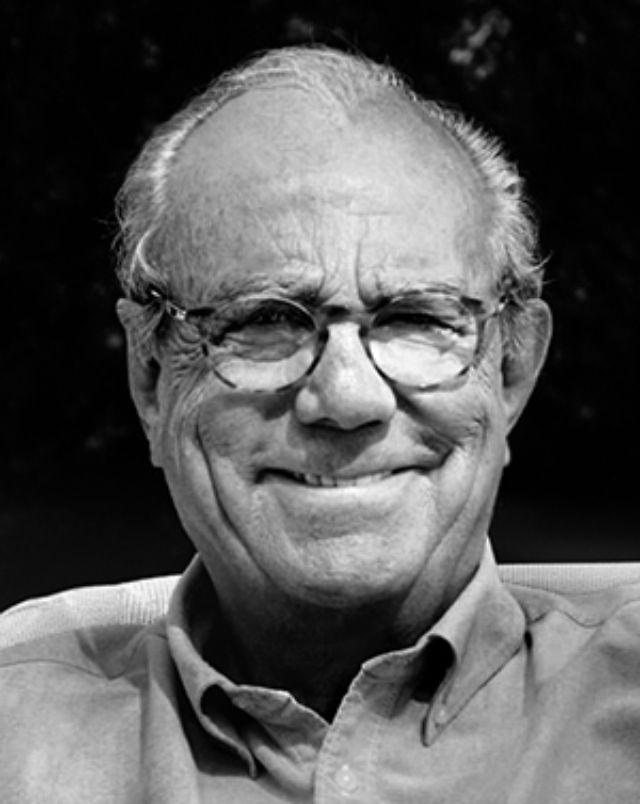

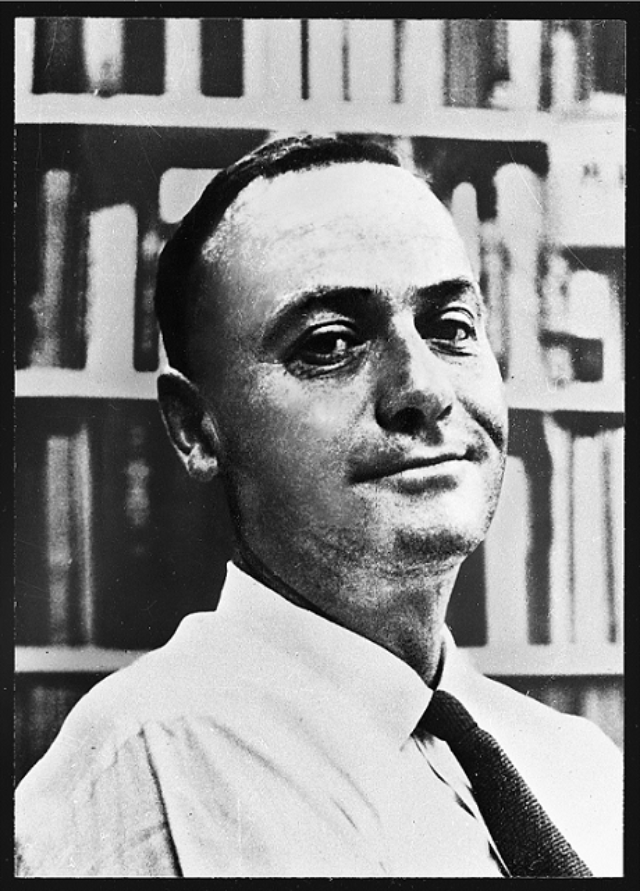

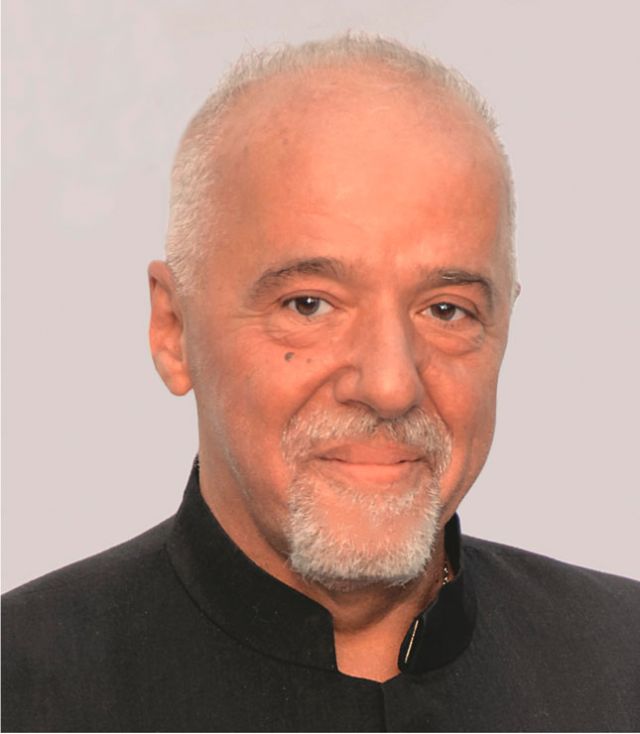

Mein Vater Pasey Bonert, meine Großmutter Hanna Raizel Bonert (die 1995 94-jährig starb), und mein 1999 verstorbener Onkel Sam Bonert. Großmutter wie Onkel wurden in Dusat, Litauen geboren. Das Haus im Hintergrund ist in Highlands North, einem Vorort nördlich von Johannesburg, nicht unähnlich jenem, in dem ich aufwuchs. Foto: © Privatfoto, vermutlich 1994 aufgenommen.

Bobe erzählte viele Geschichten über ihren Heimatort, ein Schtetl namens Dusat, von dem ich damals glaubte, es läge im fernen Russland. Sie erzählte vom See und den Wäldern, dem Schnee, der bitteren Kälte, den verschiedenen Sorten Brot, die sie im Ofen, dem Pripachik, backten. Sie erzählte von ihrem Bruder Benzil, der einen prächtigen Hengst ritt und dem eines Tages die Pelzmütze vom Kopf geschossen wurde. Und sie erzählte davon, wie sie einer kranken Nachbarin das Leben gerettet hatte, indem sie ihr dreimal täglich Milch von einer geliebten Kuh brachte.

Ich war ein stilles, sensibles Kind, und ich glaube, dass ich meiner Großmutter am nächsten stand. Ich las ihr aus der Zeitung vor und versuchte, so gut ich konnte, die Artikel für sie zu übersetzen und ihr den Inhalt zu erklären. Durch sie verinnerlichte ich ein Gefühl für die Atmosphäre dieses Schtetls, die Vertrautheit, die Wärme, die in der Sprache und den Erinnerungen verborgen lagen, wie auch ein immerwährendes Heimweh. Das Dorf besaß für mich etwas Mystisches – so etwas wie Schnee oder ein so dick zugefrorener See, dass man auf dem Eis herumlaufen konnte, waren für mich etwas Exotisches wie aus einem Film. Wenn wir nachmittags in Johannesburg im Garten saßen, schien eigentlich immer die Sonne auf uns und den verdorrten Rasen.

Als Erwachsener erkannte ich, wie glücklich ich mich schätzen konnte, einer Frau so nahegestanden zu haben, die eine Art lebendiges Verbindungsglied zu einer versunkenen Welt gewesen war, die untergegangene Welt des Schtetl. Und auch, welches Glück ich hatte, mit der Matriarchin der Familie unter einem Dach groß zu werden, da durch sie mein Zuhause zum Zentrum der weitverzweigten Familie wurde.

Meine Tante und meine Onkel besuchten uns mindestens einmal pro Woche, aus Achtung und Liebe zu dieser Frau, die sie unter schwierigsten Umständen großgezogen hatte. Meine beiden Onkel waren wichtige Männer im Autobusiness von Johannesburg. Mein Onkel Shlaymeh, Sam genannt, der Ältere von beiden, faszinierte mich ganz besonders. Als Junge hatte er die Schule verlassen, um Karosseriebauer zu werden, und später lief er weg, um im Zweiten Weltkrieg zu kämpfen, wobei er in Kriegsgefangenschaft geriet.

Gebannt lauschte ich den Geschichten meiner Onkel. Ich sehe sie bis heute vor mir, in unserem Esszimmer an einem Sonntagmorgen, Sam mit den schwieligen, knotigen Händen um eine Tasse heißen Tee und sein jüngerer Bruder Yankel, der unsere Hunde unter dem Tisch mit Häppchen fütterte. Die beiden inspirierten mich dazu, das Kfz-Geschäft sowohl als Handlungselement als auch als Symbol in meinem Roman zu verwenden.

Mit alldem möchte ich sagen, dass mein familiärer Hintergrund den Löwensucher nicht nur bereichert hat, sondern dass er den fruchtbaren Boden darstellte, in dem meine Phantasie Wurzeln schlug. Während des Schreibens hatte ich die Stimmen und Erzählungen meiner Verwandten im Ohr; ohne meine Familiengeschichte hätte es keinen »Funken der Inspiration« gegeben, der den historischen Hintergrund hätte lebendig werden lassen, keinen Impuls, der meinen Charakteren Atem und Bewegung eingehaucht hätte.

Wenn Ihre Familiengeschichte der »fruchtbare Boden« war, in dem der Roman Wurzeln schlug, gab es dann auch einen besonderen »Samen« oder Handlungskeim, der Sie zum Schreiben des Löwensuchers bewegte?

Als Schriftsteller liegt mir daran, eine große, eindrucksvolle Geschichte zu erzählen. Ich liebe Bücher, in denen man sich verlieren kann, die den Leser in eine Art Trance versetzen. Daher habe ich immer nach einem Thema gesucht, das mir einen Ansatz zu einem solchen Werk bot.

Vor Jahren, als Zeitungsreporter, wurde ich nach Bosnien geschickt, um über die dort stationierten kanadischen Mitglieder der UN-Friedenstruppen im Bürgerkrieg zu berichten. Während meines Aufenthalts wurde ich von der bosnischen Armee beschuldigt, ein serbischer Spion zu sein. Dieser Verdacht beruhte einzig und allein auf meinem Aussehen, meinen Gesichtszügen. Dieser Vorfall hat mich geprägt, und zum ersten Mal fragte ich mich, wer meine Vorfahren waren, die aus Osteuropa nach Südafrika gekommen waren. Denn ich erkannte, dass mein Aussehen von dort stammte und innerhalb dieses osteuropäischen Kontextes eingeordnet wurde.

Jahre später, als ich aus Bosnien zurückgekehrt war, wurde mir plötzlich klar, dass meine Großmutter den Ersten Weltkrieg überlebt hatte, und in Bosnien hatte ich jetzt gesehen, wie Krieg aussah. Die zerstörten Dörfer und die Panzer auf den Straßen. Ich begann, an das Dorf meiner Großmutter nicht mehr als Märchen zu denken, sondern als realen Ort mit realen Menschen, die fühlten und lebten wie ich.

Das war sozusagen die Geburt des Löwensuchers, diese entscheidende Erkenntnis. Ich begann, alle verfügbaren Informationen über das Dorf Dusat zu sammeln, und schrieb über das Leben imaginärer Personen. Ich schrieb darüber, warum sie sich für die Idee begeisterten, nach Afrika auszuwandern – weil sie sich dort ein besseres Leben erhofften. Und dann, wie Afrika für sie gewesen sein musste, nachdem sie angekommen waren.

Eins der großen Schiffe, mit dem Einwanderer wie Gitelle und ihre Kinder in CapeTown gelandet sind. Foto: © http://www.shippostcards.blogspot.ca/

Der Prozess rief Erinnerungen in mir wach. Die Stimmen meiner Verwandten stiegen in mir auf, besonders die Geschichten meiner Onkel, und ich war wie besessen davon, diese ganze Atmosphäre einfangen zu wollen und eine fesselnde Geschichte zu erzählen, die zudem eine Geschichte darüber war, wie sich jüdische Immigranten in Südafrika niedergelassen hatten.

Warum haben Sie den Roman Der Löwensucher genannt, und welche Art von Held ist Isaac Helger, sein Protagonist?

Ich habe den Roman Der Löwensucher genannt, weil Isaac ein Suchender ist. Er sucht nicht nur Wohlstand und Ruhm in Afrika, dem Land des Löwen, sondern auch einen Weg, in dieser Welt ein Mann zu sein.

Der Löwensucher wurde in Kanada, wo ich inzwischen wohne, und in den USA als Bildungsroman bezeichnet, aber so sehe ich ihn nicht ganz. Oberflächlich betrachtet ist es eher eine Unternehmergeschichte, die Geschichte eines jungen Mannes, der Erfolg in der Geschäftswelt anstrebt und einen Weg sucht, um sich aus der Armut zu befreien. Doch auf einer tieferen Ebene ist es eine Geschichte darüber, wie ein junger Mann durch seine Umgebung zu dem ge- oder verformt wird, was er ist, insbesondere von seiner Mutter.

Wie er sich in dem neuen Land zu einer tragischen Figur entwickelt, und zwar wegen der Tragödien, die seine Familie vor vielen Jahren heimgesucht haben. Daher ist es auch eine Geschichte über die Auswirkungen der Vergangenheit auf jeden von uns, besonders die Prägung durch den Ort, von dem wir stammen.

Als wir Isaac im Roman zum ersten Mal begegnen, mit ungefähr sechs Jahren, auf den rauhen Straßen von Doornfontein, steckt er voller bewundernswerter Charaktermerkmale. Er ist großzügig, freundlich und mutig – das sehen wir daran, wie er ein misshandeltes Tier rettet und sich dabei selbst in Gefahr bringt. Doch die Reaktion seiner Mutter auf diesen Akt der Barmherzigkeit gibt die Richtung für das ganze übrige Buch vor. Die Mutter formt den Sohn zu einem ganz anderen Menschen, und was ihr dieser Mensch im Gegenzug antut, ist letzten Endes das genaue Gegenteil von allem, was sie sich erhofft hat.

Der Löwensucher führt vor, was passieren kann, wenn wir uns von unserer Vergangenheit vereinnahmen lassen, wenn wir uns ihretwegen seelisch zu sehr verbiegen, und er zeigt auch die Folgen einer falsch verstandenen Art zu lieben.

Wenn es nach Ihnen ginge: Was sollten Ihre Leser aus Ihrem Debütroman mitnehmen?

Ich habe es bereits erwähnt, aber es ist so wichtig, dass ich es gerne wiederhole: Ich sehe es als meine Pflicht als Romancier, eine Geschichte zu erzählen, die den Leser in ihren Bann schlägt. So wie es für mich als Leser nichts Schöneres gibt, als wenn ich mich in einer Geschichte verlieren kann, die Seiten sich wie von selbst wenden und ich erst Stunden später aus dieser anderen Welt wieder auftauche.

Doch mit diesem ungetrübten Lesevergnügen möchte ich dem Leser auch die Innenwelt meiner Figuren aufschlüsseln, ihn in den geheimnisvollen Stollen ihres Innersten führen. Die Figuren müssen für sich glaubwürdig und stimmig sein und jede muss für sich eine eigene Stimme entwickeln – einen spezifischen, nur ihr eigenen Sound.

Sie haben viel Dialekt in der Sprache Ihrer Charaktere verwendet. Was trägt diese Art der Sprache Ihrer Meinung nach zur Atmosphäre bei?

Meiner Ansicht nach ist der Dialog die wichtigste Farbe auf der Palette eines Schriftstellers. In diesem Roman habe ich etwas ganz Neues versucht, nämlich den Slang und den Sound jener Stimmen einzufangen, mit denen ich aufgewachsen bin (und die in meinen Verwandten und Freunden von drüben fortleben), diese typisch jüdisch-südafrikanische Art zu reden erstmalig zu Papier zu bringen, eine einzigartige Mischung, von denen die deutschen Leser nun in der Übersetzung von Stefanie Schäfer eine Kostprobe erhalten.

Waren Bücher für Sie als Kind wichtig? Und wenn ja, welches Buch hat Sie als Kind am meisten beeinflusst?

Bücher waren unglaublich wichtig für mich. In Südafrika hatten wir nur einen begrenzten Fernsehempfang, einige wenige staatliche Kanäle, die nur abends sendeten. Der wichtigste wechselte zwischen englisch- und afrikaanssprachigen Programmen. Ich hätte mich also stundenlang gelangweilt oder Blödsinn gemacht, wenn ich keine Bücher gehabt hätte.

Bei uns zu Hause gab es nur ein Bücherregal, hauptsächlich mit Time Life-Bänden über Geographie und Biologie, daneben rot eingebundene Klassiker in Schubern sowie ein halbes Dutzend andere Bücher. Eine wahre Fundgrube für meine kleinen Fluchten waren die Tüten voller Romane, die alle paar Wochen im Schlafzimmer meiner Eltern landeten. Es waren die Buchklubbände meiner Mutter – große, neue Hardcover-Ausgaben, die mich absolut faszinierten, von Unterhaltungsschriftstellern wie Danielle Steel oder Ken Follett, aber es gab auch literarischere Werke, die mich mit ihren merkwürdigen Sätzen und geheimnisvollen Anspielungen fesselten.

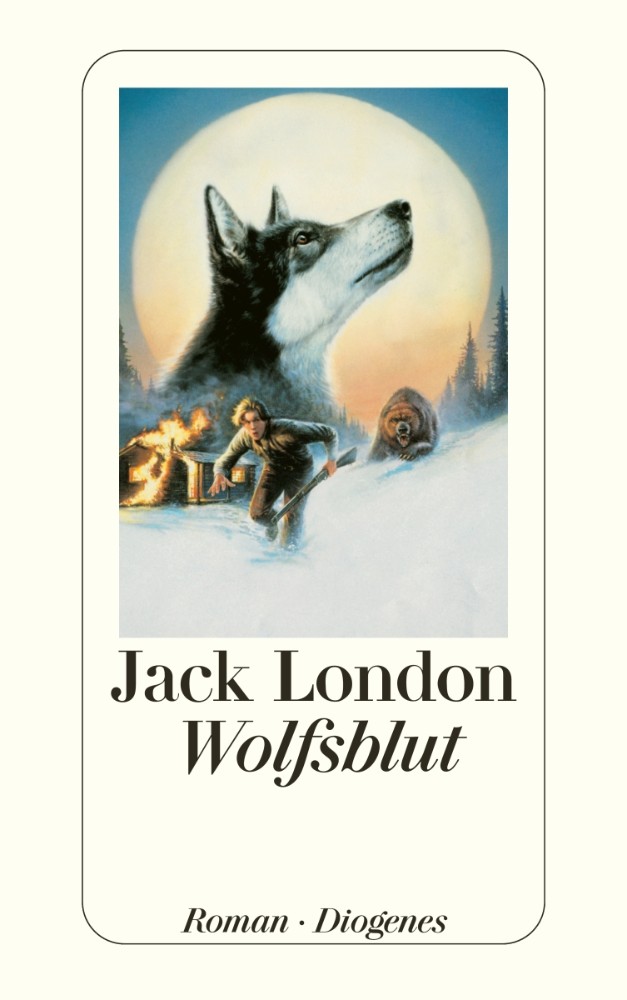

Wenn ich jedoch ein Buch als das einflussreichste benennen müsste, dann eines, das nicht aus dem Vorrat meines Mutter stammte. Es war Wolfsblut von Jack London, ein kleiner gelber Leinenband aus dem Wohnzimmerregal, eingezwängt zwischen der Wand und Edgar Allan Poes Tales of Mystery and Imagination. Wolfsblut war so viel ergreifender und fesselnder als alles, was ich bisher gelesen hatte, surreal und zugleich mit einer großen sprachlichen Sorgfalt geschrieben, auf eine Art und Weise, die ich als wahrhaft schön empfand. Ich habe es mindestens zwanzig Mal gelesen, und jedes Mal fand ich es wieder genauso brutal, kraftvoll und ergreifend wie bei der ersten Lektüre – und ebenso poetisch. Es muss an dieser Mischung gelegen haben. Jedenfalls glaube ich nicht, dass ich verstand, was Fiktion erreichen kann, bevor ich dieses Buch gelesen habe.

Wann wurde Ihnen klar, dass Sie Schriftsteller werden wollten?

Als kleines Kind träumte ich davon, ein großer Wissenschaftler zu werden, doch schon bald erkannte ich, dass ich von Natur aus so gut wie keine Begabung für Mathematik besitze. Vielleicht habe ich von da an eher literarische Ambitionen verfolgt.

Sie haben als Journalist gearbeitet. War diese Arbeit nützlich für Sie als angehender Schriftsteller?

Nach der Highschool wollte ich ursprünglich Literatur studieren, entschied mich aber dann für eine eher praktische Ausbildung als Journalist. Ich befürchtete, dass ein Literaturstudium mir die Freude am Lesen verderben könnte. Damals mussten viele politische Texte gelesen werden, was mir kaum als Vergnügen, sondern eher wie eine lästige Pflicht erschien. Mir kam es viel interessanter vor, in die Welt hinauszugehen, Neues zu entdecken und Leute zu interviewen. Doch ob mir diese Erfahrung geholfen hat – schwer zu sagen.

Ein Roman unterscheidet sich nun mal grundlegend von einem Zeitungsartikel. Doch was einen der Journalismus lehren kann, ist ein gewisses Flair für eine gute Geschichte. Es kommt immer auf den menschlichen Faktor an. Informationen über, sagen wir, Budgetkürzungen sind erst einmal nur Zahlen und per se trocken, doch dann begegnen Sie jemandem, der unter diesen Budgetkürzungen leidet, und schon haben Sie eine interessante, lesenswerte Geschichte.

Durch den Journalismus eignete ich mir außerdem eine Akribie für Fakten an. Ich will alles ganz genau wissen, vielleicht oft zu genau für einen Roman – konkrete Einzelheiten kann man immer noch nachträglich beim Überarbeiten einfügen, wenn man versucht, die sprechenden Details gut hinzubekommen. Für den Anfang, wenn man der Phantasie freien Lauf lässt, sind sie nicht wesentlich, höchstens hinderlich.

Bei einem Roman wird die Handlung aus der Phantasie heraus geboren. Da die Phantasie aus dem tiefsten Inneren stammt, dorther, wo auch die Träume entstehen, ist es eine innere Sondierung. Beim Journalismus ist es genau umgekehrt: Man geht mit dem Notizbuch los und sammelt Aussagen, Sätze, die man nachher zitieren kann.

Doch je mehr Hintergrundwissen man sich verschafft, je genauer man einer Story nachgeht – je mehr Quellen man als Journalist anzapft, je öfter man als Autor sein Romanmanuskript überarbeitet –, desto deutlicher wird alles und desto sicherer – seiner selbst sicherer – wird man. Und dieses Selbstvertrauen spiegelt sich dann auch im Schreiben. Der Schlüssel besteht darin, so lange weiterzumachen, bis man genau weiß, was man ausdrücken will.

Foto: By Profberger - Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Würden Sie den Löwensucher als einen typischen Roman aus Südafrika bezeichnen? Hatten Sie beim Schreiben irgendwelche literarischen Vorbilder?

Ich glaube, dass der Kampf gegen die Apartheid lange Zeit andere literarische Möglichkeiten ausschloss. Nach dem Ende der Apartheid entstand so etwas wie ein neuer kultureller Raum, in dem auch andere südafrikanische Geschichten entwickeln konnten.

Einige Schriftsteller befürchteten, es gäbe nach der erschütternden Tragödie zwischen Schwarz und Weiß keine Themen mehr bei uns, über die es sich zu schreiben lohne. Ich sehe das ganz anders: Jetzt haben wir endlich die Freiheit, die südafrikanische Wirklichkeit literarisch zu verarbeiten, ohne wie früher von der Politik gegängelt zu werden. Dazu gehört etwa, frühere Epochen in einem anderen Licht darzustellen, vernachlässigte Themen neu zu behandeln. Anders ausgedrückt: Früher gab es nur eine Geschichte, die es sich lohnte zu erzählen, heute gibt es eine Vielzahl.

Das jüdische Leben war ein wichtiger Teil des weißen Lebens in Südafrika, und es manifestierte sich in einer extrem engen und hoch organisierten Gemeinschaft. Ich wollte diese Menschen zum ersten Mal in der Literatur darstellen und mit ihren Wurzeln in Litauen beginnen, mit der ersten Generation. Das ist ein weites, moralisch hochkomplexes Thema für einen Romanschriftsteller: die Juden als unterdrücktes Volk und als Siedler in Afrika, wo die Weißen die Schwarzen unterdrückten und die Juden zugleich unter Antisemitismus zu leiden hatten.

Ich wollte also diese Epoche zugrunde legen, um ein fesselndes Drama zu erschaffen und das Milieu auf originelle Weise einzufangen. Das bedeutete: die Stimmen und den Slang, aber auf eine für Außenstehende zugängliche und zugleich authentische Weise. Ich wollte eine neue Art jüdische Figur in die Literatur bringen: zähe afrikanische Juden mit ihren eigenen, einzigartigen Verhaltensweisen.

Arbeiten Sie zurzeit an etwas Neuem?

Ich sitze gerade über den letzten Seiten der Fortsetzung des Löwensuchers.

Welches Buch liegt zurzeit ganz oben auf dem Stapel auf Ihrem Nachttisch?

Vielleicht als unbewusste Vorbereitung auf meine bevorstehende Lesereise durch Deutschland, Österreich und die Schweiz im kommenden Frühling lese ich noch einmal Thomas Manns Meisterwerk, den Zauberberg. Ein altes Lieblingsbuch von mir, ein ästhetischer Hochgenuss, als würde ich eine Schachtel köstlicher Schweizer Pralinen naschen.

Wenn Sie einen Tag lang Buchhändler wären, welches Buch würden Sie jedem Kunden in die Hand drücken? (Außer dem Löwensucher natürlich!)

Ich glaube nicht, dass ein Buch für jeden Kunden geeignet wäre. Die Geschmäcker sind so verschieden – das ist eines der Wunder der menschlichen Existenz. Ich würde versuchen, irgendetwas auf der Basis dessen zu empfehlen, was mir die betreffende Person über ihre Lesegewohnheiten und Neigungen erzählt hat.

Ich glaube, darin liegt der Reiz von Buchläden, besonders der kleinen, unabhängigen. Ich kaufe deshalb so gerne dort ein, weil einem oft ein Titel in die Hände fällt, von dem man noch nie gehört hat und für den man später dankbar ist, ihn kennengelernt zu haben. In einem guten Buchladen trifft man auf Gleichgesinnte, die ihr Wissen und ihre Leidenschaft für Bücher mit ihren Kunden teilen, so dass man nicht nur ein Produkt erwirbt, sondern oft noch ein Schwätzchen hält, etwas Neues dazulernt und andere Leute trifft – eine Atmosphäre intellektueller Kameradschaft.

Wenn Sie sich einen Autor aussuchen könnten, egal ob aus der Vergangenheit oder aus der Gegenwart, welchen würden Sie gerne treffen?

Shakespeare natürlich! Mr. William Shakespeare. Ich würde eine Kamera mitbringen.

Aus dem Englischen von Stefanie Schäfer.

—

Kenneth Bonerts Debüt Der Löwensucher ist am 25.3.2015 erschienen, auch als E-Book. Eine Leseprobe zum Herunterladen gibt es hier.

.png/jcr:content/MicrosoftTeams-image%20(8).png)

.jpg/jcr:content/vital-sinkevich-k2iRpPpbKFY-unsplash%20(1).jpg)

.jpg)

.jpg/jcr:content/Wells_Interview_Teil2.jpg)

markuslaghanke.jpg/jcr:content/ank-(c)markuslaghanke.jpg)