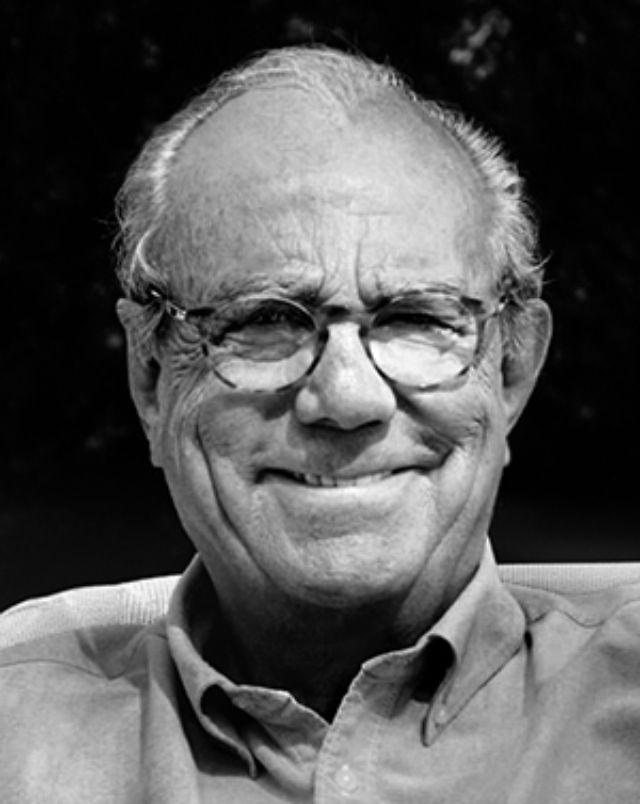

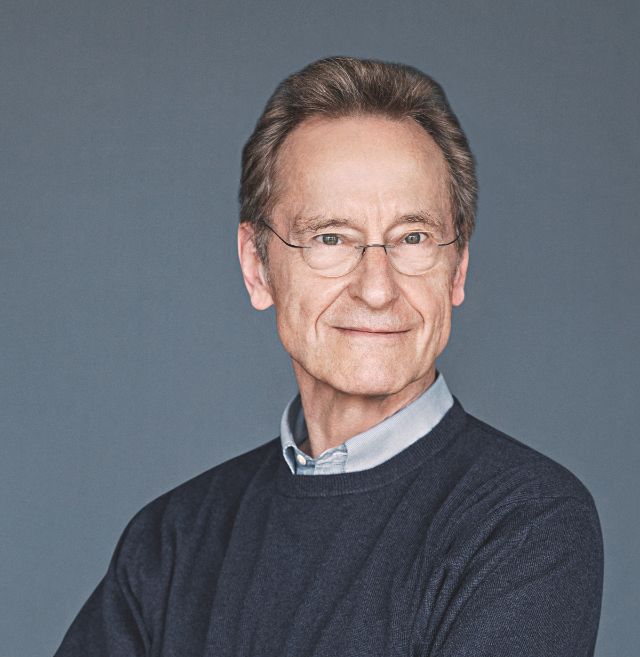

»Was ʼ89/90 geschah, löste bei mir, mit Verzögerung, einen Schock aus.« – Lukas Hartmann Bonus-Texte

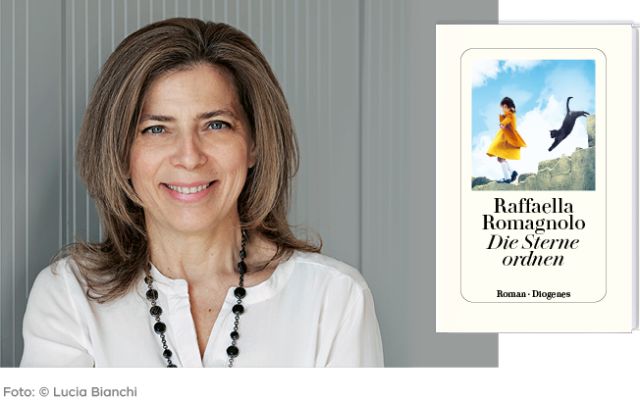

Vor 25 Jahren fiel in Berlin die Mauer – wie haben Sie die Wende erlebt? In Lukas Hartmanns neuem Roman Auf beiden Seiten befragt die Hauptfigur, der Journalist Mario Sturzenegger, für eine Zeitschrift verschiedene Menschen aus Deutschland und der Schweiz nach ihren Erinnerungen an die Jahre 1989/1990.

Diese Gespräche gehörten in einer früheren Version zum Roman, sind aber in der definitiven Fassung nicht mehr enthalten. Hier gibt es die so unterschiedlichen wie faszinierenden Porträts als exklusives Bonus-Material zu lesen.

Sie sind fiktive Texte, beruhen aber auf Interviews, die der Autor tatsächlich geführt hat. »Die Porträtskizzen«, erzählt Lukas Hartmann, »haben Stimmungen und einzelne Passagen des Romans beeinflusst und, gerade in ihrer Unterschiedlichkeit, mein eigenes Bild der Jahre 89/90 erweitert und bereichert. Ein großer Dank den Menschen, die mit mir gesprochen und ihre Erinnerungen geteilt haben.«

Lesen Sie hier Teil 3 der 5-teiligen Porträtserie.

![Foto: © Di Yann (Own work), CC BY-SA 3.0, [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 1.0], via Wikimedia Commons Foto: © Di Yann (Own work), CC BY-SA 3.0, [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 1.0], via Wikimedia Commons](/dam/jcr:f4aaad77-ac23-4a4e-bca4-aa81a33bda5d/BerlinerMauer89.jpg)

Foto: © Di Yann (Own work), CC BY-SA 3.0, [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 1.0], via Wikimedia Commons

Hannes L., damals 29, Historiker, Journalist (Schweiz)

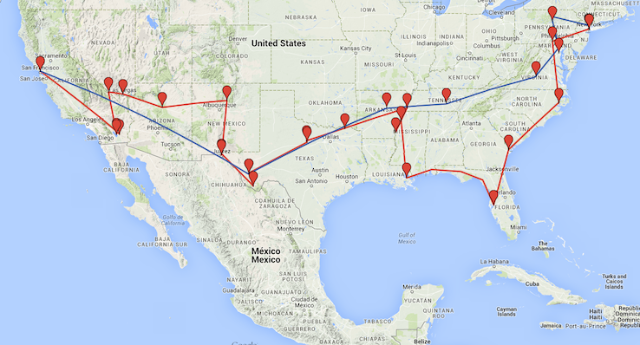

Kaum zu glauben, ich verpasste die Epochenwende fast ganz, ich war nämlich von August ʼ89 bis März ʼ90 auf großer Fahrt, auf einer Weltreise, und die machte ich, bevor ich meine erste feste Stelle antrat. Mit meiner damaligen Partnerin reiste ich über Moskau nach Japan, dann nach Australien, Zentralamerika, in die USA. Heute habe ich den Eindruck, dass ich aus meiner gewohnten Welt aufbrach und acht Monate später in eine neue, eine verwandelte zurückkam, ohne es zuerst wirklich zu begreifen.

Vor der Weltreise traf ich einen Freund, der eben aus der DDR zurückkam und von der prekären Versorgungslage, den maroden Zeltplätzen, der Resignation der Ostdeutschen berichtete. Ich selbst war seit ʼ69 mit den Eltern mehrmals im Ostblock gewesen, kannte die tristen Verhältnisse, hätte es aber nicht für möglich gehalten, dass der real existierende Sozialismus vor dem Kollaps stand. Was ʼ89/90 geschah, löste bei mir, mit Verzögerung, einen Schock aus. Die Realität erwies sich plötzlich als weit weniger zäh, als ich gedacht hatte.

Moskau im August ʼ89 war marode, Lenin lag zu Recht im Mausoleum. Von der Perestroika spürte ich nichts. Rotarmisten bewachten die Gleise der Transsibirischen Eisenbahn, verhinderten jegliches Fotografieren. Wladiwostok war eine gesperrte Militärstadt. Auf dem Schiff nach Japan las ich eine deutschsprachige Zeitung aus Moskau. Sie rühmte die Perestroika, schrieb aber kein Wort über die Massenflucht von DDR-Bürgern, die vom Paneuropäischen Picknick an Ungarns Grenze in den Westen flohen.

Mich beschäftigte dann der Kulturschock in Tokio, was sich in Europa abspielte, erfuhr ich – damals noch ohne Internet und Handy – nur fragmentarisch und verspätet. In Tasmanien las ich in einem Lokalblatt, dass Honecker gestürzt worden sei. Es berührte mich erstaunlich wenig, wichtiger war, in einer Hütte in den tasmanischen Bergen das eigene Überleben zu sichern. Ich diskutierte mit meiner Freundin, ob die DDR überleben werde. Sie glaubte es, ich zweifelte daran.

Im Dezember hörte ich in Mexiko, dass auch das Regime in Prag wankte. Die Nachricht wurde überlagert vom Bild der unglaublichen Armut, die ich antraf. Weihnachten an Guatemalas Karibikküste. Die Strandbar ohne Stühle, aber mit Hängematten. Auf einem Postschiff, das einen Urwaldfluss befuhr, behauptete ein deutscher Tramper, Ceausescu sei erschossen worden. Das nun fuhr mir mächtig ein, ich begriff gar nichts mehr. Was lief da in Europa ab? Das Unwissen wurde quälend. In einem Urwaldkaff fand ich eine vier Tage alte spanischsprachige Zeitung und verstand mit Hilfe eines Wörterbuchs, dass die rumänischen Ordnungskräfte auf ihr Volk schossen. Wieder in Mexiko kaufte ich das US-Magazin Newsweek, wo Noriegas Sturz in Panama in eine seltsame Parallele gesetzt wurde zu Ceausescus Ermordung.

Zurück in die Schweiz. Die Hauptstadt kam mir nach der Weltreise vor wie ein Dorf, in dem die Zeit still stand. Nichts da von neuer Weltordnung. Aber die Kollegen in der Zeitung, zu denen ich nun stieß, vibrierten unter dem Eindruck der sich überstürzenden Ereignisse jenseits der Landesgrenzen. Ich arbeitete allerdings in der Lokalredaktion, befasste mich mit Neubausiedlungen in Vororten. Auch da geriet die Welt nicht aus den Fugen. Privat aber schon. Ich trennte mich von der Reisegefährtin. Wagte einen emotionalen Aufbruch, gründetet dann mit meiner jetzigen Frau eine Familie und landete dadurch in einem Abenteuer der Überraschungen und ständigen Neuaufbrüche, das ich mir – wie die Wende von 89/90 – vorher nie vorgestellt hätte.

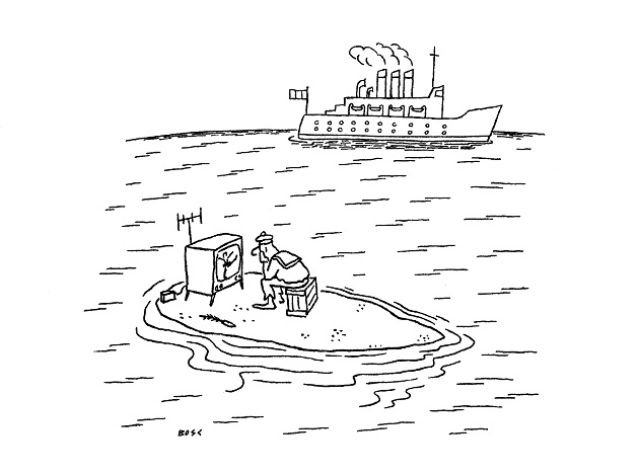

Beinahe zur gleichen Zeit brach der Krieg im Balkan aus. Wieder ein Ereignis, das ich nicht für möglich gehalten hätte. Meine naive Sicht über die Wandelbarkeit der Realität verlor ich allmählich doch. Den Einsturz der Twin Towers sah ich, Jahre später am TV, den neugeborenen zweiten Sohn auf dem Arm. Und wieder dieser Unglaube, dieses Gefühl der Überforderung, der Entrückung. Man ist nie wirklich auf der Höhe der Zeit.

Martin V., damals 48, Ökonom, Politiker (Schweiz)

Als junger Mann verklärte ich die Russische Revolution von 1917. Wie blind ich war! Ich las mit Begeisterung den Klassiker von John Reed, Zehn Tage, die die Welt erschütterten, glaubte tatsächlich, das sowjetische System habe, auch in der DDR, letztlich zu mehr gesellschaftlicher Gerechtigkeit geführt. Die hiesigen Kalten Krieger fand ich schrecklich, sie setzten die überzeugten Linken bei uns mit den Sowjets gleich und hätten sie am liebsten ausgeschafft.

Das dauerte bis 1966. In diesem Jahr reiste ich mit dem Schweizerischen Studentenreisedienst durch die Sowjetunion, alles im Zug. Das heilte mich gründlich von meinen Illusionen. Ich aß drei Wochen lang Kohl und kaum etwas anderes. Wir besuchten Komsomolzen und sahen, dass ihr Lagerleben aus militärischer Zucht und Drill bestand. Alles grau und düster.

Von einer Reiseführerin hörte ich, wie sehr sie nach unzensierter Literatur hungerte. Jahrelang schickte ihr dann per Post Bücher von Solschenizyn und anderen kritischen Geistern nach Moskau. Ich ließ sie vorher von einem alten Buchbinder neu einbinden, er sorgte für neutrale Umschläge.

Gegen die Kalten Krieger kämpfte ich 1968 immer noch, aber für den Kommunismus im Ostblock konnte ich mich nicht mehr erwärmen. Mir wurde klar, dass man dort völlig untaugliche ökonomische Rezepte anwendete. Ja, und dann kam 1989. Ich dachte den ganzen Sommer über: So kann es nicht weitergehen! Tausende von Ostdeutschen, die über Ungarn nach Österreich flüchteten oder über Jugoslawien nach Italien. Das musste ein Land doch ausbluten! Dazu die Freikäufe der Regierung Kohl von Senioren in der DDR, die in den Westen ausreisen wollten. Aus all dem entstand für mich so etwas wie eine Endzeitstimmung. Aber nie hätte ich vorausgeahnt, dass das System im Osten so rasch implodieren würde. Nie!

Ich hatte, wie viele Experten auf wirtschaftlichem Gebiet, angenommen, dass sich die Rigorosität des Ostblocks allein aus wirtschaftlichen Gründen aufweichen und die unterschiedlichen Systeme konvergieren würden. Ich dachte, wie Willy Brandt, an eine langsame Veränderung, niemals an einen Kollaps.

Was im November 1989 in Berlin geschah, erfasste ich in seinen Auswirkungen erst später vollumfänglich. Aufgrund der Zeitungsberichte rieb ich mir täglich ungläubig die Augen. Ebenso surreal schien mir, dass die halbwüchsigen Kinder einer Bekannten aus der Schweiz nach Berlin fuhren, um bei der Besetzung der Mauer dabei zu sein.

Die Erinnerungen verschwimmen. Aber sehr genau erinnere ich mich daran, wie mir zumute war, als zwei Jahre später Gorbatschow in einer Rede die Auflösung der Sowjetunion bekanntgab und die Bildung der GUS ankündigte. Ich sage es ungern, und ich schäme mich beinahe deswegen: Ich weinte vor dem Fernseher, nicht aus Trauer, sondern weil ich von diesem historischen Ereignis so bewegt war. Ich hatte nicht daran geglaubt, dass ich das zu meinen Lebzeiten erleben würde.

Von Jelzin war ich zuerst überzeugt und erkannte erst später, dass seine Staatsdemontage, sein simpler Liberalismus die Grundlage für die Despotie schuf, in der Oligarchen und korrupte Eliten den Ton angeben. Das ist, denke ich leider, eine Gesellschaftsstruktur, die Russland noch sehr lange belasten wird.

Ein Teil der nun offenen Berliner Mauer am 03. Oktober 1990. (Foto: RIA Novosti archive, image #428452 / Boris Babanov / CC-BY-SA 3.0)

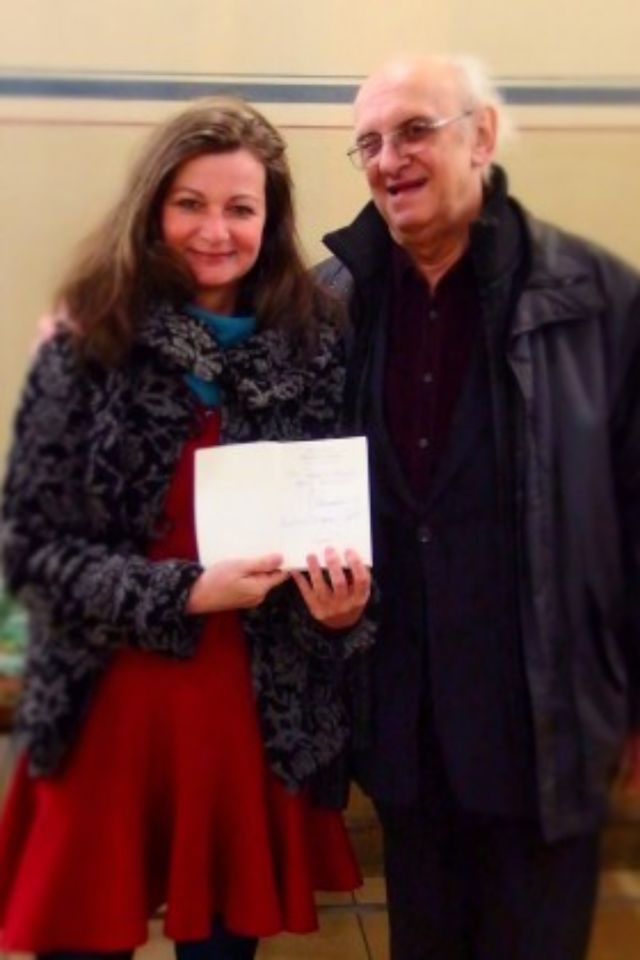

Nathalie P., damals 29, Übersetzerin, Musikwissenschafterin (Frankreich, Schweiz)

Das weitaus Gespenstischste damals: der Sturz von Ceausescu, im Dezember ʼ89. Meine dreijährige Tochter musste während der Radionachrichten still sein, sie erinnert sich noch heute daran. Rumänien hatte mich schon lange angezogen, vielleicht wegen eines Urgroßvaters, der Zigeuner war, wegen der ungestümen Volksmusik. Aber ich konnte nicht dorthin reisen, ich fühlte mich durch den Eisernen Vorhang in meiner Bewegungsfreiheit enorm eingeschränkt.

Ich hätte auch gerne die Gegenden besucht, die in der DDR-Literatur beschrieben wurden, Mecklenburg, das Baltikum. Nach der Öffnung der Grenzen reiste ich mit meinem Mann endlich überallhin, wohin wir wollten, auch nach Dresden und Leipzig, wo Musik entstanden war, die mir so viel bedeutete.

Aber in gewisser Weise hatte ich damals, was die große Welt betraf, Scheuklappen. Meine Erinnerungen an die Wendezeit sind vor allem geprägt durch die schwierige Balance zwischen Familie und Beruf. Etwas anderes als die klassische Rollenteilung kam, mit zwei kleinen Kindern, fast nicht in Frage. Ich nutzte immerhin die Mittagsruhe der Kinder und den Abend, um Übersetzungsaufträge zu erledigen. Stellte 1990 ein Au-pair-Mädchen ein und musste ertragen, dass dies in meiner Umgebung – auch bei meinen Eltern – auf Unverständnis stieß. Ja, ich galt als Rabenmutter, und das machte mir zu schaffen.

Wir wohnten zu jener Zeit in einem ziemlich heruntergekommenen Reihenhaus, am Rand eines Dorfs, nicht weit von der Autobahn. Von außen sah es nach Idylle aus, ich war aber sozial isoliert. Die stark befahrene Hauptstraße war der Schulweg für die Töchter, ohne Trottoir oder Fußgängerstreifen. Alle meine Versuche, hier eine Veränderung zu erwirken, wurden abgelehnt.

Der Umzug in die Stadt war dann wie eine Rückkehr ins wahre Leben. Schwierig, fast unmöglich war es allerdings nach wie vor, die Rolle der berufstätigen Akademikerin mit jener der Mutter zu verbinden. Das Umfeld war nun nicht mehr stockkonservativ wie auf dem Land, sondern antiautoritär. Ich trat für klare Regeln ein, und das machte mich ebenso zur Außenseiterin wie vorher auf dem Land meine Parteinahme für die Kinder.

Ich komme aus der französischsprachigen Schweiz, dort drang die Haltung der 68er in den Erziehungsgrundsätzen weniger durch als im deutschsprachigen Raum. Und doch sehe ich, dass die gesellschaftliche Offenheit in der Schweiz seit ʼ89/90 gewachsen ist. Das »Igelprinzip« aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs hat seine lähmende Gültigkeit verloren, die Köpfe sind im Ganzen doch freier geworden.

Und als Musikerin kann ich nun meine Neugier auf den Osten stillen. Mir scheint heute, dass Europa, kulturell gesehen, nach den Jahren der Polarisierung doch langsam zusammenwächst. Vielleicht braucht es noch einmal zwanzig Jahre, bis die Gegensätze überwunden sind.

—

Auf beiden Seiten von Lukas Hartmann ist am 25.3.2015 erschienen. Auch als E-Book.

Ein Interview mit Lukas Hartmann zu seinem neuen Roman gibt es hier.

.png/jcr:content/MicrosoftTeams-image%20(8).png)

.jpg)