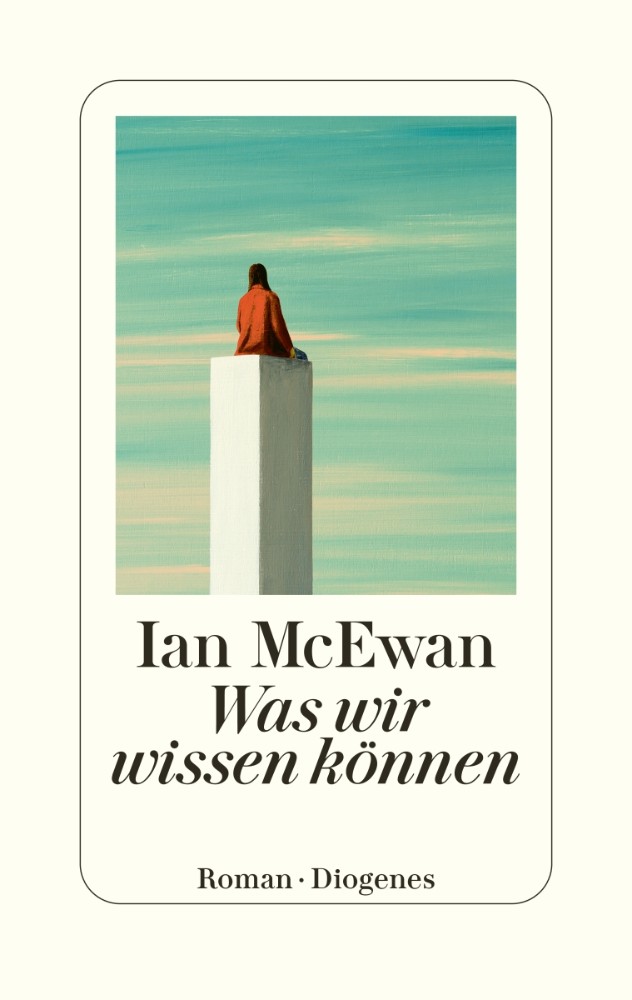

Die Gegenwart aus der Zukunft betrachtet – der Literaturwissenschaftler Thomas Metcalfe taucht im Jahr 2119 tief in die Vergangenheit ein, um die Zeit von 1990 bis 2030 zu erforschen.

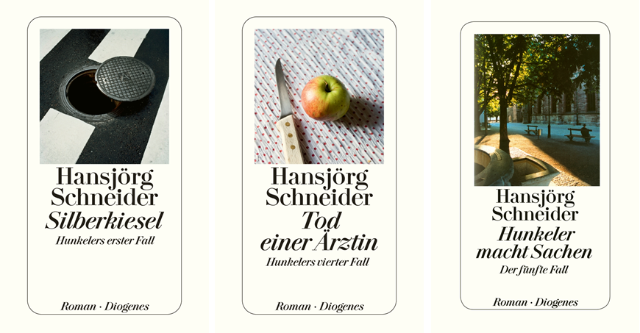

Was wir wissen können, der neue Roman von Ian McEwan, spielt in einer versunkenen Welt, dreht sich um eine geheimnisvolle Frau und eine erschütternde Wahrheit. Der preisgekrönte Bestsellerautor führt uns mit seinem Blick aus der Zukunft die Schönheit unserer Zeit vor Augen, tut es enthüllend, visionär und zutiefst menschlich.

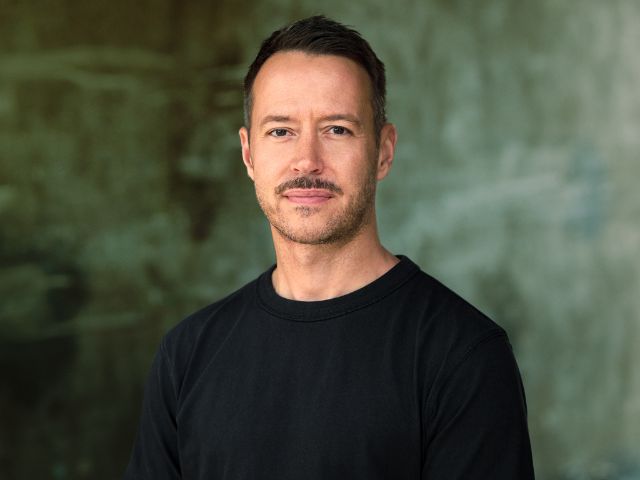

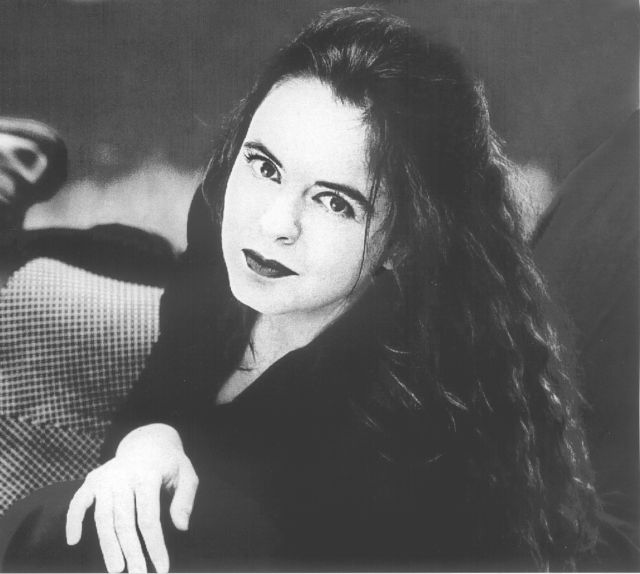

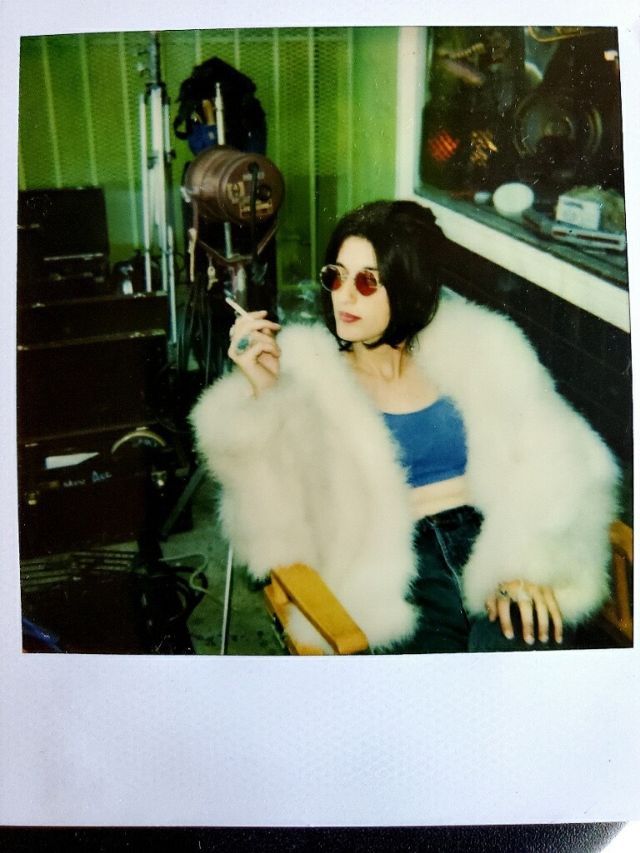

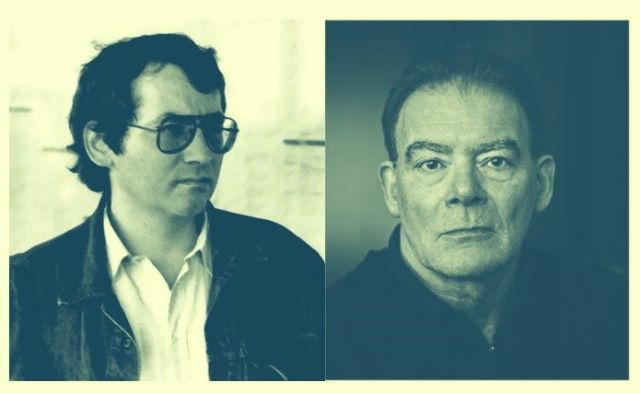

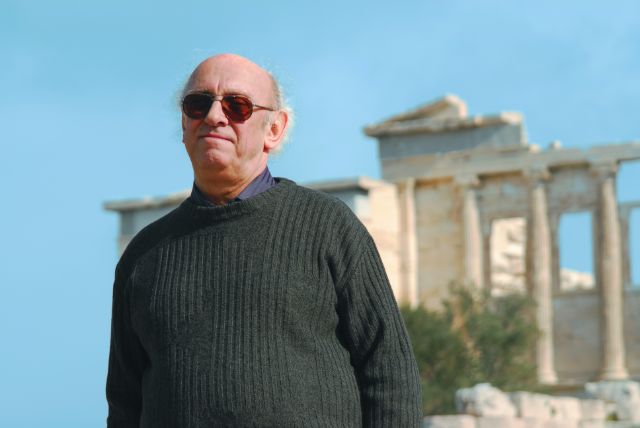

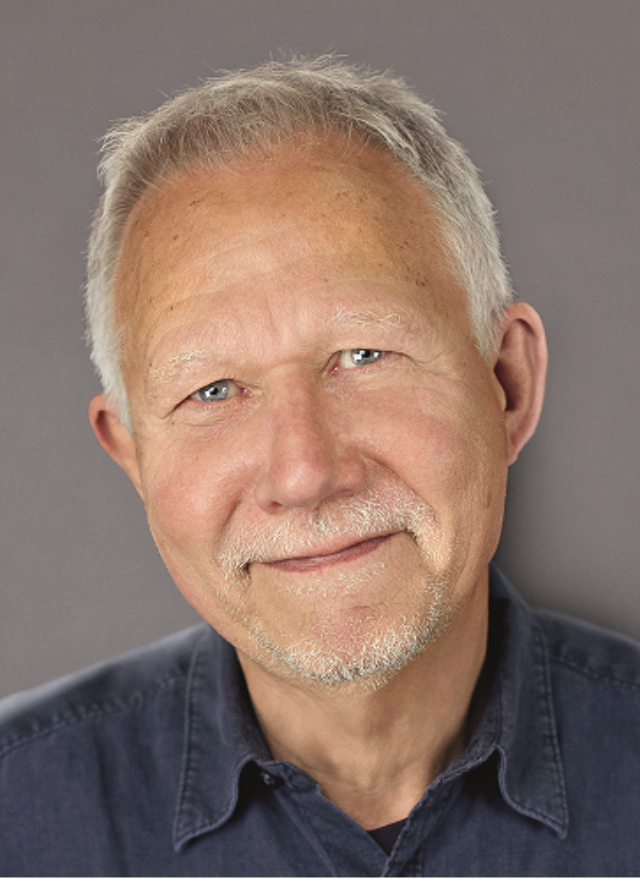

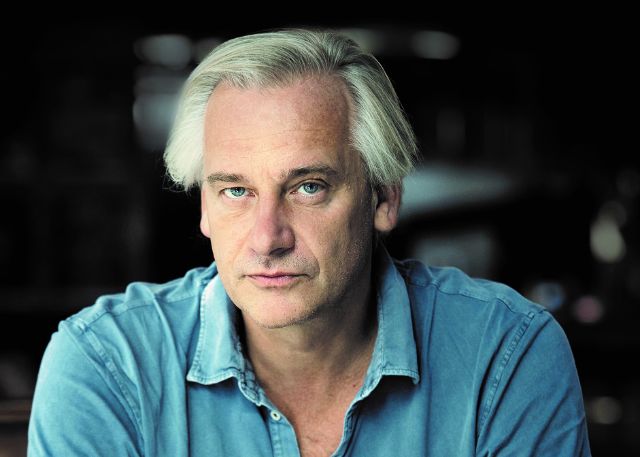

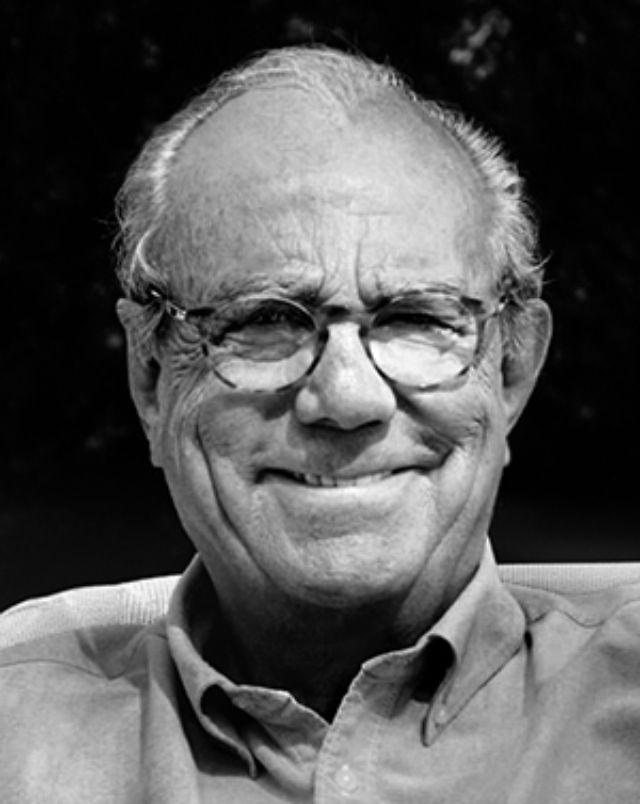

Foto: © Annalena McAfee

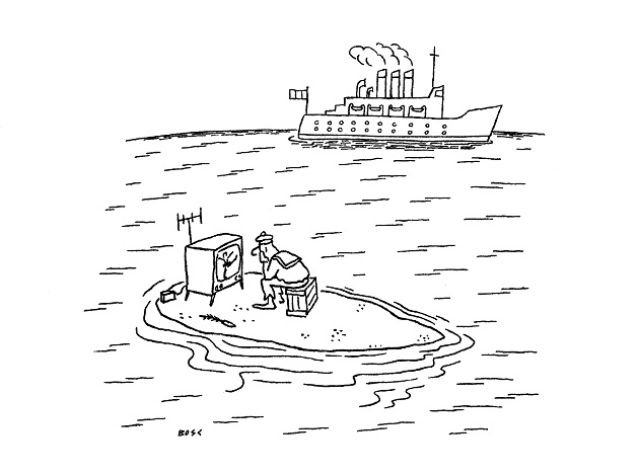

2042 kam die lang gefürchtete große Überschwemmung, und das Leben auf der Erde hat sich radikal geändert. Der Meereswasserspiegel ist um etliche Meter gestiegen, viele Länder, insbesondere England, bestehen nur noch aus Inseln. Aber das ist nur der Hintergrund.

Eigentlich geht es aber um Metcalfes Forschungen zum Dichter Francis Blundy und dessen Frau Vivien. Blundy hat ein sagenumwobenes Gedicht für seine Frau geschrieben, das verschwunden ist, nur einmal bei einem Abendessen öffentlich vorgetragen wurde und seither als Meisterwerk gilt. Metcalfe taucht tief in das Leben des Ehepaars ein, wodurch er sich erhofft, das Meisterwerk zu finden.

Eine exklusive Leseprobe.

3

Anders als Eliots Vivienne war Blundys Vivien nicht psychisch krank. Sie stand in der Küche, schälte Kartoffeln. Dass wir wissen, um welche Sorte Kartoffeln es sich handelte, wirft erneut die Frage der Information auf. Fluch oder Segen? Letztes Jahr wies ein angesehener Gelehrter auf die offensichtliche Tatsache hin, dass uns von Vivien und Francis Blundy ein ebenso großer Zeitraum trennt wie die Blundys von Oscar Wilde. Ende der viktorianischen Zeit waren Briefeschreiben und Tagebuchführen gang und gäbe, geht man aber weiter zurück, in die Zeit vor der Penny Post, werden Belege über das alltägliche Leben immer seltener. Gelangt man schließlich zum Beginn des 17. Jahrhunderts, ist man auf eine Handvoll wohlhabender und gut vernetzter Individuen angewiesen, oft Aristokraten, die über ausreichend Muße verfügten, Tagtägliches oder die Vorgänge am Hofe zu beschreiben. Auf den Bücherregalen in der Scheune fanden sich ein Dutzend Shakespeare-Biografien und weitere dreißig Bücher über das Leben elisabethanischer und jakobinischer Schriftsteller, jedes bemüht, ein angemessenes Maß an Vertrautheit mit seinem Thema zu vermitteln. Der Fall Shakespeare kann jedoch stellvertretend für all die übrigen gelten. Wir wissen immer noch sehr wenig über ihn. Die stete Hinterfragung und Prüfung des eigenen Ichs, wie in der Figur des Hamlet dargestellt – ein revolutionärer Moment in der Weltliteratur – , musste sich in der weitverbreiteten Gewohnheit reflektierten Tagebuchschreibens erst noch niederschlagen. Von Hand geschriebene Briefe neigen dazu, verloren zu gehen. Auch als es die Drucktechnik schon gab, interessierte sich keine Zeitung für Leben und Denken eines bloßen Stückeschreibers. Autoreninterviews waren noch in weiter Ferne. Spuren von Shakespeares Existenz finden sich meist in behördlichen Unterlagen. Er hinterließ Jahrhunderte des Disputs. Er war ein Atheist, nein, ein Katholik. Er hatte eine viel geliebte ›zweite‹ Ehefrau in London. Er reiste nach Polen. Er ist gar nicht der Verfasser der Stücke.

Unsere Biografen, Historiker und Kritiker, deren Forschung in die Zeit nach dem Jahr 2000 fällt, erben über ein Jahrhundert dessen, was die Ära der Blundys so wolkig die ›Cloud‹ nannte: ein riesiger, sich stetig ausweitender Sommerkumulus, bei dem es sich natürlich nur um Datenspeicher handelte. Wir haben fast zwei Jahrhunderte Fotografie und Film geerbt. Zahllose Vorträge von Francis Blundy, Interviews und Lesungen wurden aufgezeichnet und bleiben uns dank des nigerianischen Internets erhalten. All die Artikel über ihn in Zeitungen und Zeitschriften existieren in digitaler Form. Nachdem ab etwa 2004 die Handys der Blundys auch zu Kameras wurden, vervielfältigten sich Aufnahmen der Scheune, der Innenräume und der umgebenden Landschaft. Weder er noch Vivien waren in den sozialen Medien aktiv, doch verschickten sie in ihren späteren Lebensjahren Abertausend digitale Nachrichten. Ihnen verdanken wir, dass sich die tagtäglichen Belanglosigkeiten verfolgen lassen, und sie geben uns einen akkuraten Bericht über Freunde und Bekannte, abgeschlossene Gedichte und das Auf und Ab ihrer Stimmungen. Sie erzählen uns, was Vivien bekümmerte und bedauerte, alles, was sie ihre Schwester Rachel und enge Freunde wissen lassen wollte. Wir können uns außerdem die Nachrichten ansehen, die ihre Zeitgenossen beunruhigten, die Skandale, die davon ablenkten, die alten Triumphe im Sport. Wir wissen genau, was zwischen Francis und seinem Agenten, seinen Verlegern und Übersetzern, seinem Steuerberater, Arzt oder Anwalt vorging. Selbst seine und Viviens Surfgewohnheiten sind heute nachvollziehbar, und wir können Ende-zu-Ende-verschlüsselte Nachrichten einsehen. Wie unser Dean in einer Ansprache einmal sagte, haben wir der Vergangenheit ihre Privatsphäre geraubt.

In der großzügig erfüllten Erwartung, sein Archiv einst an eine Bibliothek verkaufen zu können, hatte Francis seit Mitte der 1980er-Jahre Kopien aller verschickten und erhaltenen Briefe aufbewahrt. Die Bibliothek der Scheune wurde katalogisiert und online gestellt. Beide, Francis und Vivien, führten Tagebücher. Wir kennen ihre Stimmen genau, ihre Kleider, die sich im Lauf der Zeit verändernden Gesichter. Die Unterschiede zwischen privatem und öffentlichem Selbstbild sind offenkundig. Die Forschenden sehen, hören und wissen mehr von ihnen, ihren privatesten Gedanken, als wir von unseren engsten Freunden.

Dennoch hat unsere Kenntnis deutliche Grenzen. In einer Mail oder SMS finden sich selten so interessante und subjektive Reflexionen wie in einem gedankenschweren Brief des 19. oder 20. Jahrhunderts. Wenn Francis und Vivien an einem Sommermorgen vor die Scheune traten und auf das üppig wuchernde Grün im Tal blickten, unterschied sich dies gar nicht so sehr von der Art Landschaft, die Shakespeare gesehen hatte, wenn er London in Richtung Westen verließ, um durch Oxfordshire zum Haus seiner Familie in Stratford zu reiten. Und wenn die Blundys das ferne Grollen der Verbrennungsmotoren ignorierten, das der Wind von Osten herübertrug, erlebten sie eine im Grunde unveränderte und in einer ungebrochenen, 500 Jahre währenden Tradition von Dichtern beschriebene Umwelt. Überall gab es schmale Landstraßen, längst asphaltiert und nicht mehr sandig oder staubig, die denselben uralten Routen folgten und von Bäumen derselben Art überschattet wurden. Wildblumen waren meist durch Brennnesseln verdrängt. Vogelpopulationen, Schmetterlinge und kleinere Säugetiere waren stark dezimiert, hätten sich theoretisch bei guter Umweltfürsorge aber wieder erholt. Hinter dem nächsten Hügel konnten Strommasten oder eine industrielle Hühnerfarm sein, und der Friede mochte durch das Kreischen einer Kettensäge oder das Donnern eines tieffliegenden Düsenjägers vom nahen Militärflughafen gestört werden, doch befanden sich an diversen Stellen am Horizont die Türme fast tausend Jahre alter normannischer Dorfkirchen, und das Land durchzog ein Netz eifersüchtig bewahrter alter Fußwege, die durch Wälder und über letzte verbliebene Weiden entlang unsauberer Bäche führten. Auch sie hätten eines Tages gerettet werden können. Solange man sich nicht ausschließlich in Städten aufhielt, gab es eine Kontinuität, die das Verständnis jeden Dichters geprägt haben musste und die uns heute nicht mehr zur Verfügung steht. Von Shakespeare trennen uns zu viele unüberbrückbare Brüche, kulturell wie materiell. Die Blundys und ihre Zeitgenossen konnten sich ihm auf eine Weise nahe fühlen, die sie für selbstverständlich hielten und die wir mit digitalen Mitteln allein nie nachvollziehen können.

Dennoch wissen wir über das 21. Jahrhundert mehr, als es selbst über seine Vergangenheit wusste. Literaturspezialisten der Zeit vor 1990, wie etwa unsere Kollegen weiter unten im Fachbereichsflur, wissen über die Schriftsteller ihres Zeitraums nur so viel wie die Gelehrten zu Blundys Zeit. Die seit jeher spärlichen Quellen sind vor langer Zeit ausgetrocknet. Für sie gibt es keine neuen Fakten, nur neue Blickwinkel. Und doch reden sie über ihre fünfhundert Jahre alten Forschungsthemen, über ihre Dramatiker und Dichter, als würden sie sie so gut kennen wie ihre Nachbarn. Wir an unserem Ende des Flurs, im Abschnitt »Englische Literatur von 1990 bis 2030«, verfügen dagegen über mehr Fakten und Interpretationsmöglichkeiten, als sich in einem Dutzend Leben erläutern ließen. Und für die vielen Forschenden der Zeit nach 2030, die den größten Teil des Fachbereichs ausmachen, gibt es sogar noch mehr. Sollte es der Zivilisation gelingen, irgendwie ein weiteres Jahrhundert zu überstehen, so wie wir das letzte mit Ach und Krach geschafft haben, werden wir weitere hundert Meter Flur benötigen.

Und so wissen wir, dass Vivien Blundy 2014, also vor hundertacht Jahren, eine Kartoffel der Sorte Rooster in der Hand hielt, um sie für das Essen an ihrem Geburtstag zu schälen. »Ich finde, sie eignen sich zum Braten besonders gut«, hatte sie kurz zuvor ihrer Schwester Rachel geschrieben. Wir dürfen annehmen, dass die Angelegenheit der fehlenden Geburtstagswünsche seitens ihres Mannes bei einem leichten Mittagessen geregelt wurde.

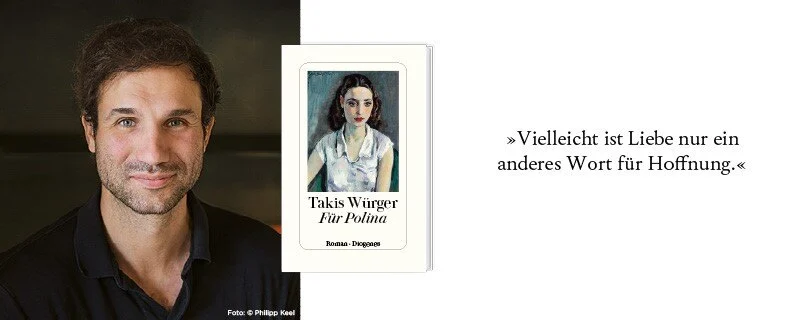

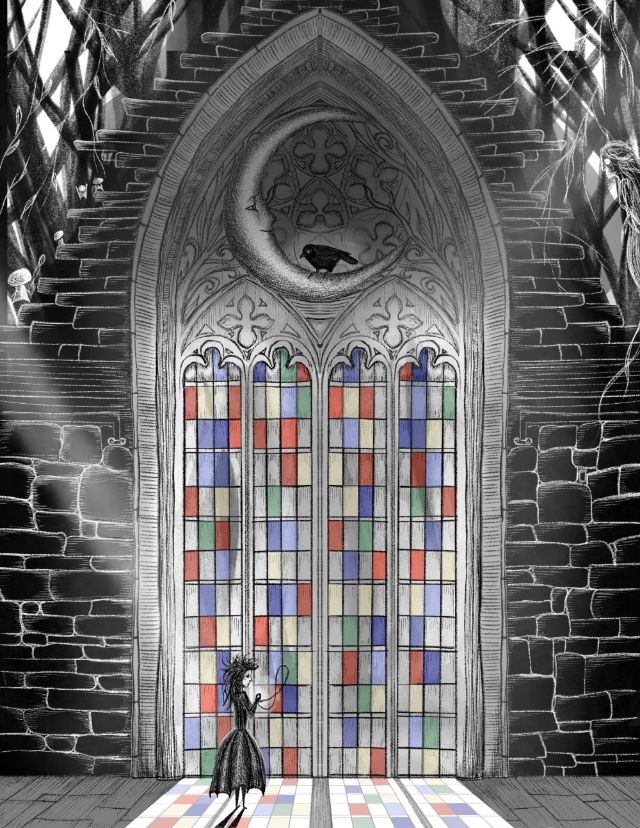

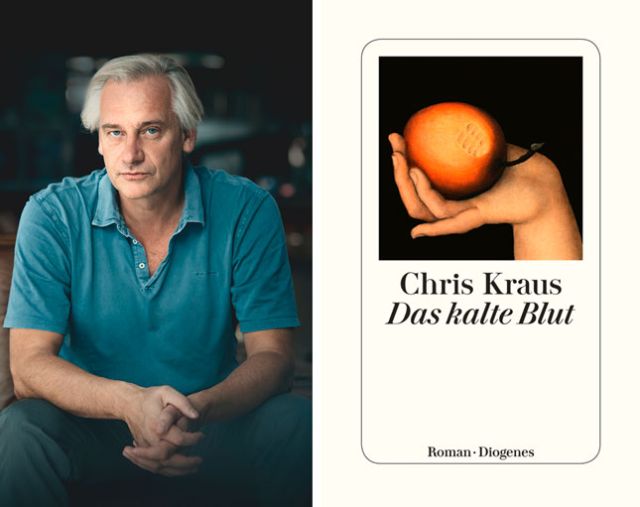

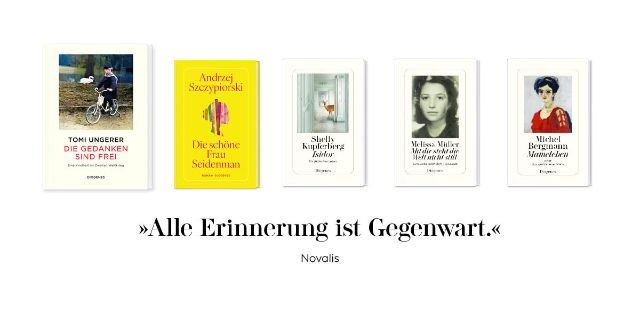

Was wir wissen können

Im Jahr 2119: Die Welt ist überschwemmt, Europa eine Insellandschaft, Freiheit und Reichtum unserer Gegenwart – ein ferner Traum. Der Literaturwissenschaftler Thomas Metcalfe sucht ein verschollenes Gedicht von Weltrang. Der Dichter Francis Blundy hat es 2014 seiner Frau Vivien gewidmet und nur ein einziges Mal vorgetragen. In all den Spuren, die das berühmte Paar hinterlassen hat, stößt Thomas auf eine geheime Liebe, aber auch auf ein Verbrechen. Ian McEwan entwirft meisterhaft eine zukünftige Welt, in der nicht alles verloren ist.

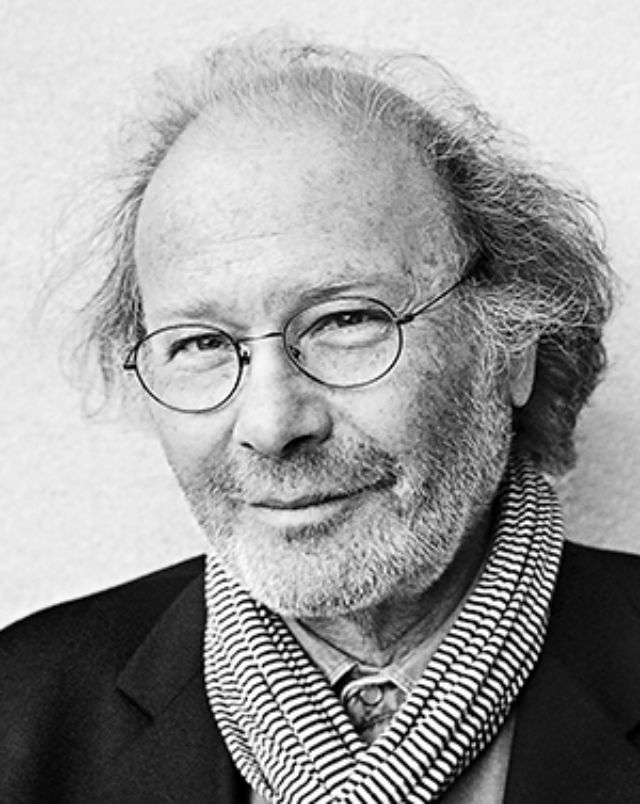

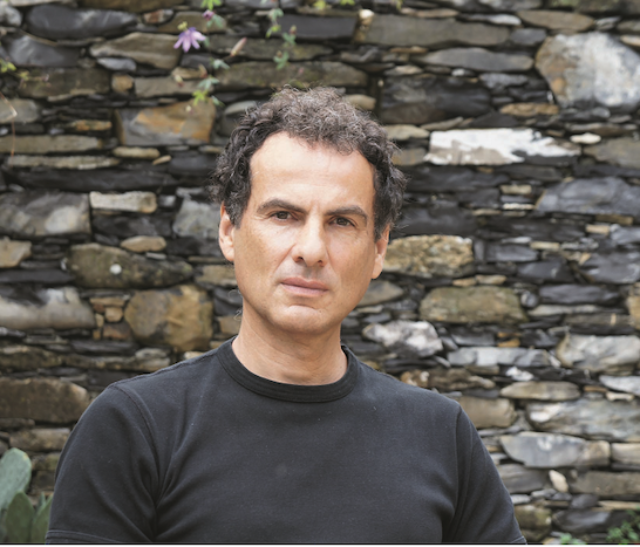

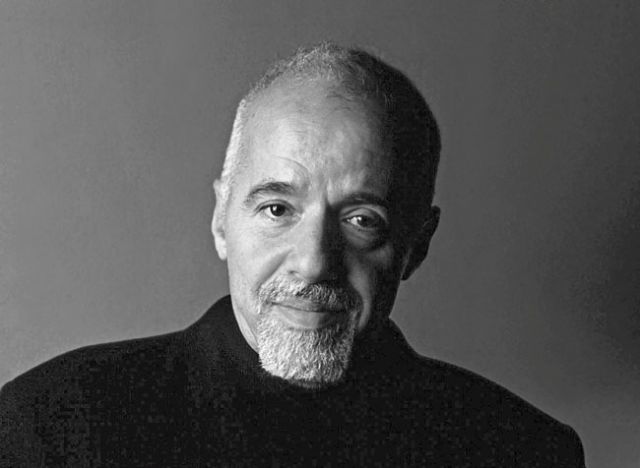

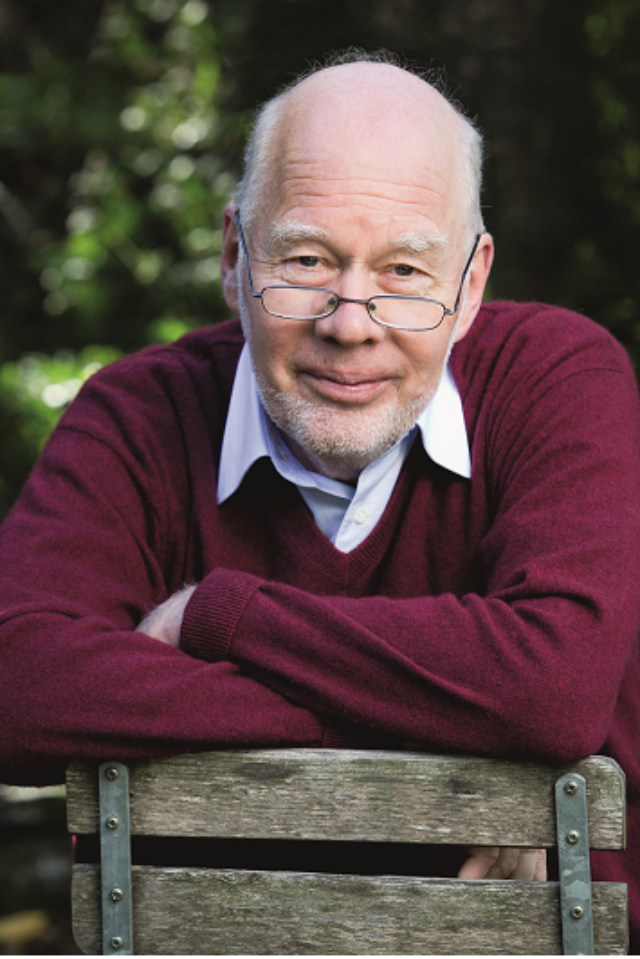

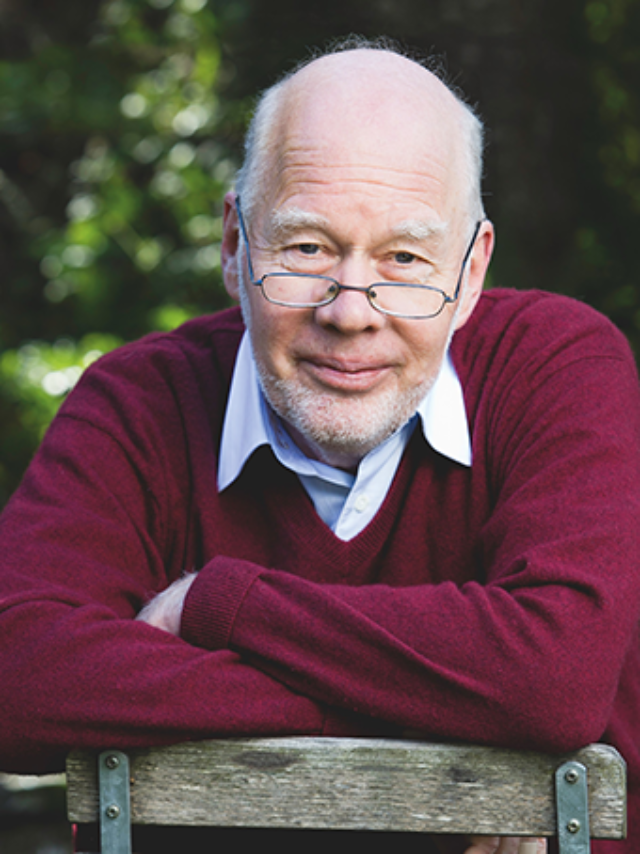

Ian McEwan, geboren 1948 in Aldershot (Hampshire), lebt bei London. 1998 erhielt er den Booker-Preis und 1999 den Shakespeare-Preis der Alfred-Toepfer-Stiftung. Seit seinem Welterfolg ›Abbitte‹ ist jeder seiner Romane ein Bestseller, viele sind verfilmt, zuletzt ›Am Strand‹ (mit Saoirse Ronan) und ›Kindeswohl‹ (mit Emma Thompson). Ian McEwan ist Mitglied der Royal Society of Literature, der Royal Society of Arts, der American Academy of Arts and Sciences und Träger der Goethe-Medaille.

.png/jcr:content/MicrosoftTeams-image%20(8).png)

.jpg/jcr:content/vital-sinkevich-k2iRpPpbKFY-unsplash%20(1).jpg)

.jpg)

markuslaghanke.jpg/jcr:content/ank-(c)markuslaghanke.jpg)