Donal Ryan erzählt in seinem neusten Roman Die Königin von Dirt Island die Geschichte der Familie Aylward – vier Frauen verschiedener Generationen, die wir auf ihrem Weg mitsamt Schicksalsschlägen begleiten. Im Original umfasst ein Kapitel exakt 500 Wörter. Dieser Herausforderung hat sich die Übersetzerin Anna-Nina Kroll für die deutsche Ausgabe gestellt. Im Interview berichtet sie von den Besonderheiten dieses Buches, ihrer Verbindung zu Donal Ryan sowie ihrer Arbeit als Übersetzerin.

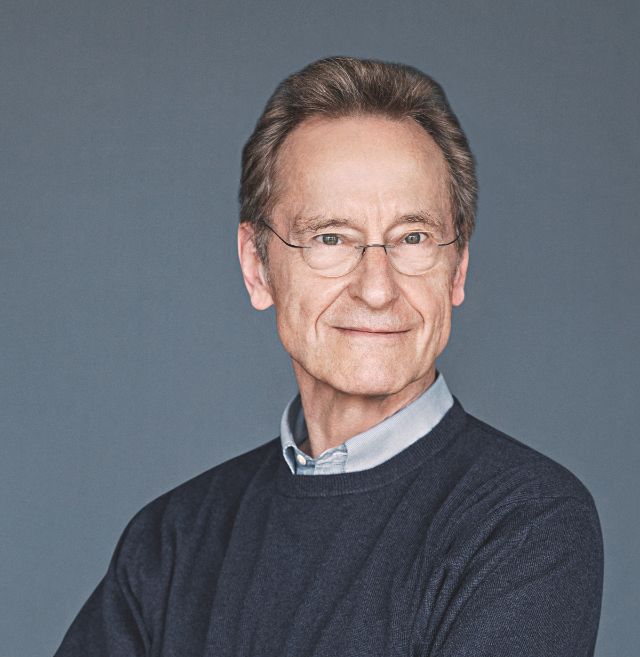

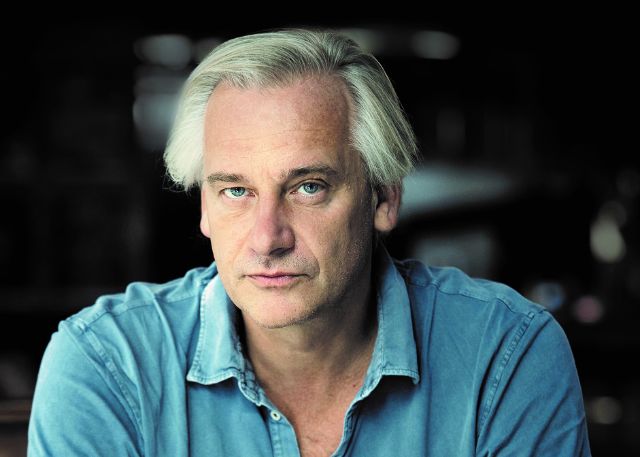

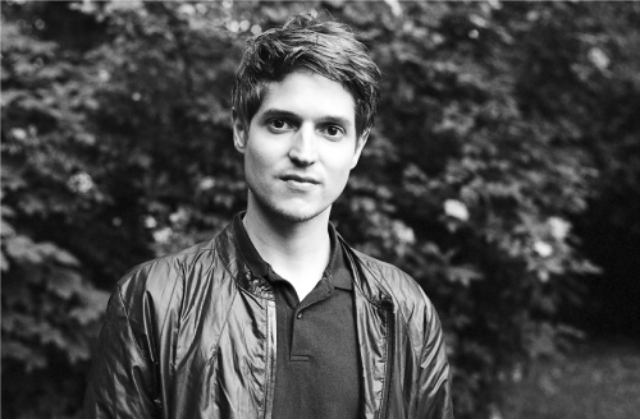

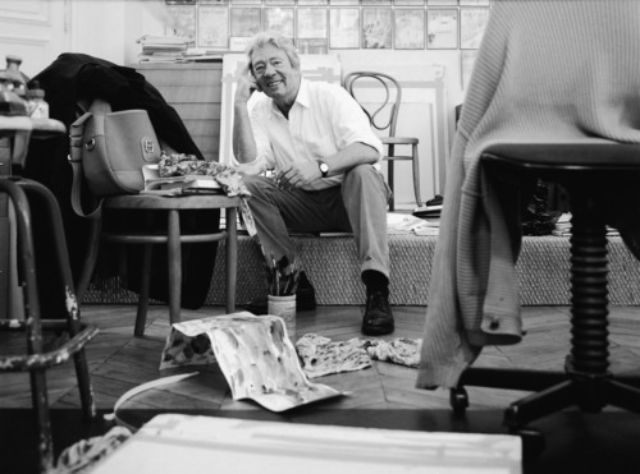

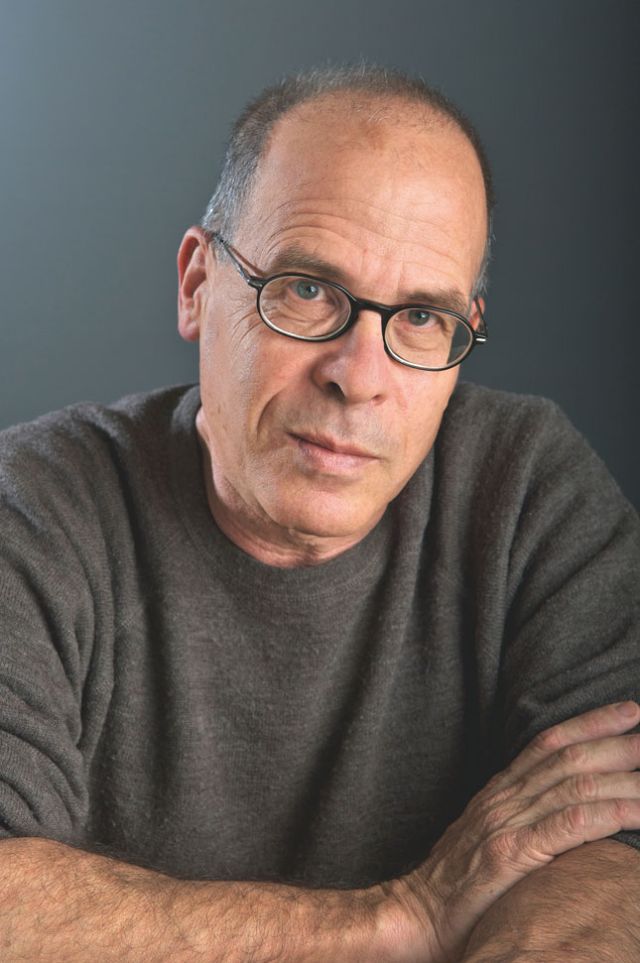

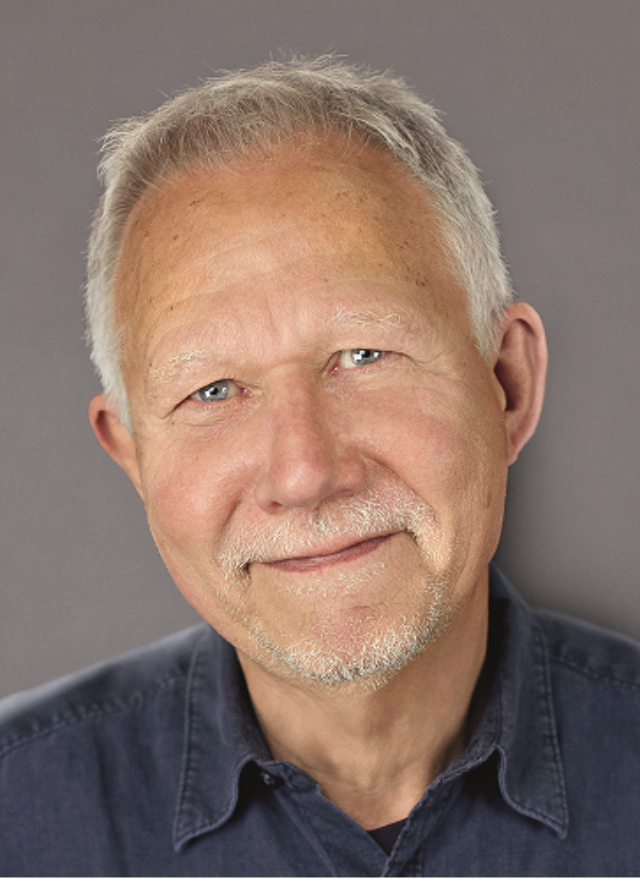

markuslaghanke.jpg/jcr:content/ank-(c)markuslaghanke.jpg)

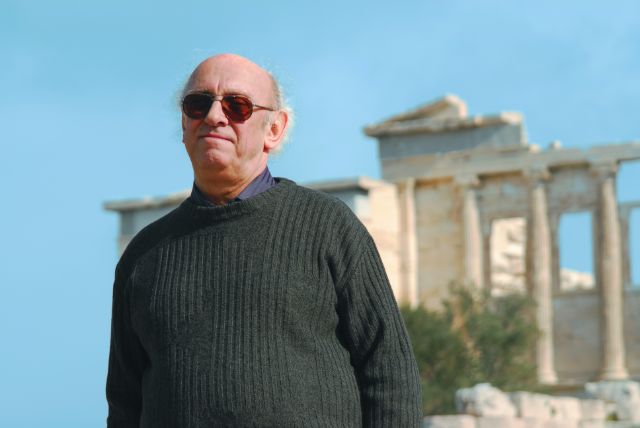

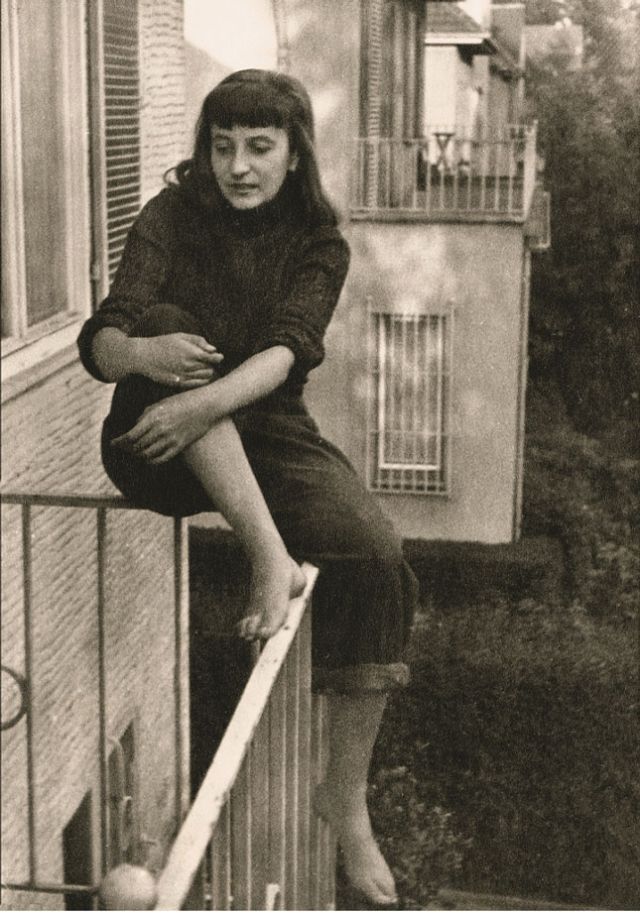

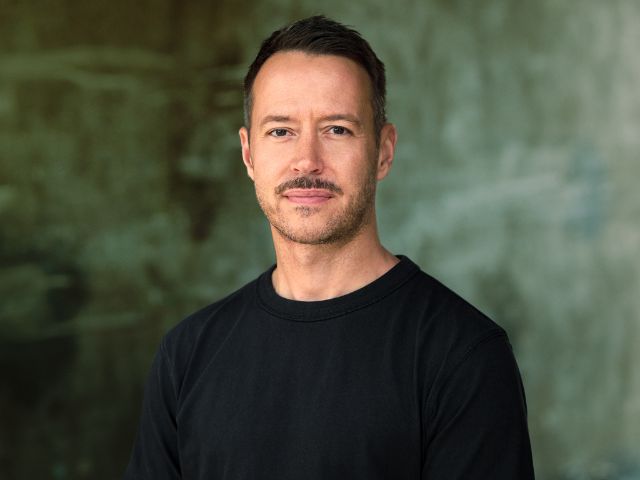

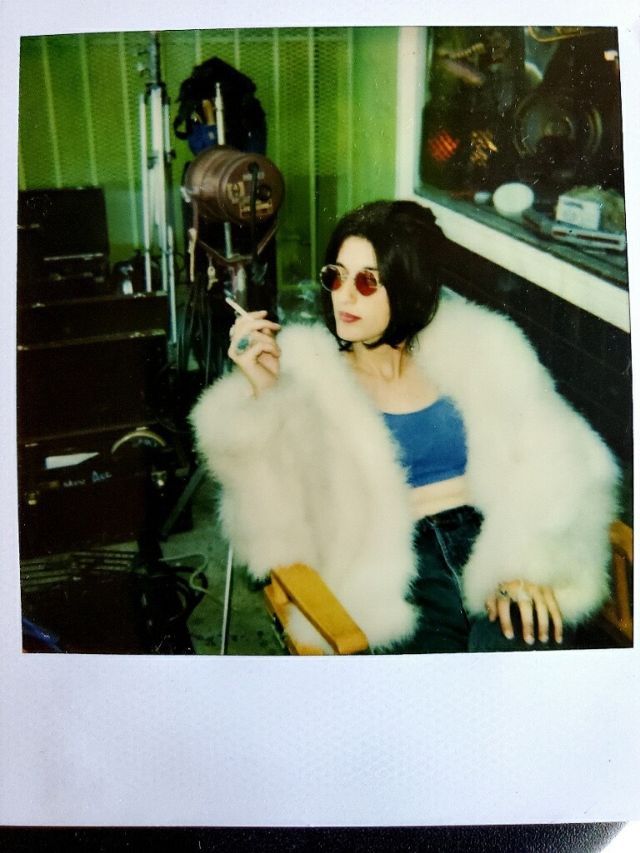

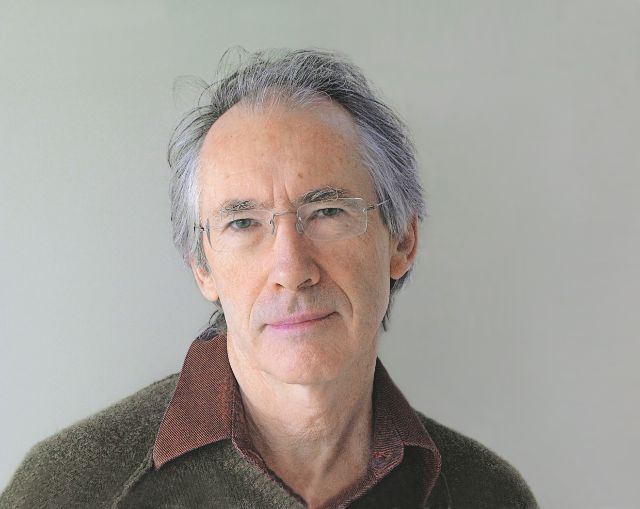

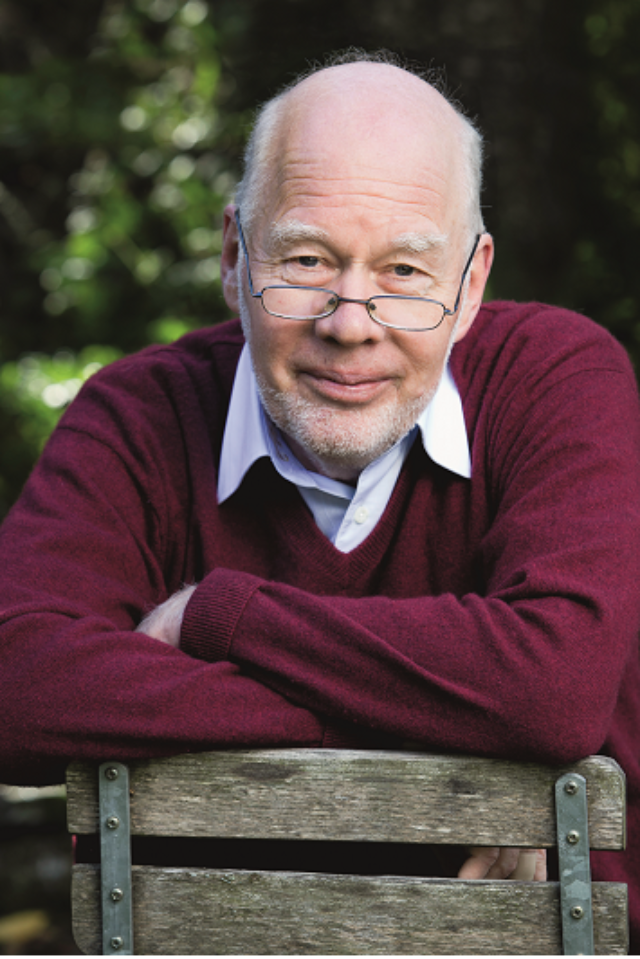

© Markus Laghanke

Sie übersetzen seit 2015 die Bücher von Donal Ryan. Haben Sie nach 10 Jahren eine besondere Verbindung zu seinen Büchern?

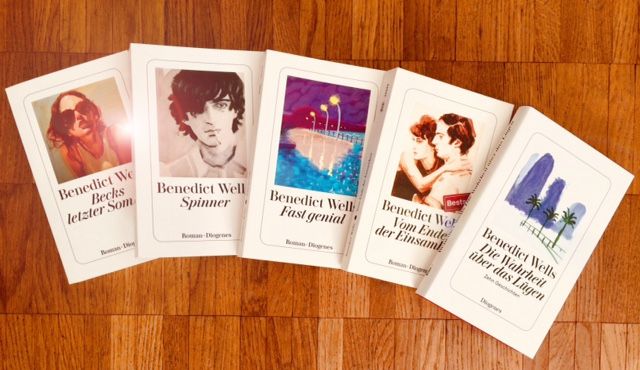

Um ungefähr alle anderthalb Jahre ein Buch vom selben Autor zu übersetzen – und das über zehn Jahre hinweg –, muss man ihn schon ziemlich mögen. Also ja, eine neue Ryan-Übersetzung fühlt sich immer ein bisschen an wie Nachhausekommen, auch weil die Geschichten alle in derselben Gegend im ländlichen Westen Irlands spielen. Sechs seiner Romane sind inzwischen in meiner Übersetzung bei Diogenes erschienen, und eine ganz besondere Verbindung zu ihm und seinen Büchern spüre ich schon allein dadurch, dass mich die Arbeit an seinem Debüt Die Sache mit dem Dezember nach Irland und damit zu meiner beruflichen Spezialisierung geführt hat. Zur Recherche fuhr ich damals für zweieinhalb Wochen hin, und es war sofort um mich geschehen. Ich habe mich in Land, Leute und Literatur verliebt, und es vergeht kaum ein Jahr, in dem ich nicht für längere oder kürzere Aufenthalte dort bin.

Gibt es einen Roman, der Ihnen besonders am Herzen liegt? Wenn man noch nie ein Buch von Donal Ryan gelesen hat, wo muss man anfangen?

Die Sache mit dem Dezember wird für mich immer etwas Besonderes bleiben, weil es mein erster irischer Roman war, auch wenn ich mir oft wünsche, meine Übersetzung von damals mit dem Wissen von heute noch einmal überarbeiten zu können. Die Story ist so schön und lustig und traurig zugleich, die Figuren um den schüchternen Johnsey, der ein wertvolles Stück Land erbt, um das sich das halbe Dorf reißt, sind so liebenswert, dass ich selbst zehn Jahre später noch oft an sie denke. Nachhaltig beeindruckt hat mich auch Die Stille des Meeres. Ryan beschreibt darin unter anderem das Fluchterlebnis eines Syrers und seiner Familie so nachvollziehbar und unkitschig, dass man es nie mehr vergisst. Lesenswert und große Literatur sind aber alle seine Bücher, und anfangen kann man, wo man will. Es gibt zwar Figuren, die in mehreren Büchern auftauchen, aber jedes ist eigenständig lesbar und hängt höchstens lose mit den anderen zusammen.

Haben Sie das Gefühl, dass Sie, als seine langjährige Übersetzerin, mit der »Stimme« des Autors schreiben, oder verändert sich diese von Buch zu Buch, je nach Protagonist:in oder Erzählperspektive?

Donal Ryan hat schon eine sehr eigene Art zu erzählen, die man als seine »Stimme« bezeichnen kann und die ich mit meinen sprachlichen Mitteln ins Deutsche bringe, aber die Ausdrucksweise der einzelnen Figuren variiert je nach Alter, Herkunft, sozialem Stand und Zeit der Handlung. Besonders wahrnehmbar sind die Unterschiede im Tonfall in Die Stille des Meeres, darin wird nacheinander aus der Sicht dreier sehr unterschiedlicher Männer erzählt. Eine enorme Herausforderung war außerdem Die Gesichter der Wahrheit, in dem 21 Personen die Geschehnisse um einen Mordfall kurz nach der großen Finanzkrise aus ihrer Perspektive schildern, sodass ich für jede und jeden Einzelnen eine eigene Sprechweise finden musste.

Lesen Sie Auszüge teilweise laut, um zu überprüfen, wie sie sich anhören?

Das wäre sicher eine sinnvolle Maßnahme, weil sich die Texte von Donal Ryan im Original sehr flüssig vorlesen lassen. Am allerbesten klingen sie natürlich vom Autor selbst vorgetragen. Viele meiner Kolleg:innen lesen sich ihre Texte laut vor, aber ich scheitere da immer an der zeitlichen Realität. Ohne Vorlesen, nur mit der Stimme im Kopf, bin ich viel schneller. Ich muss oft enge Deadlines einhalten und möglichst effizient sein, um von meiner Arbeit leben zu können.

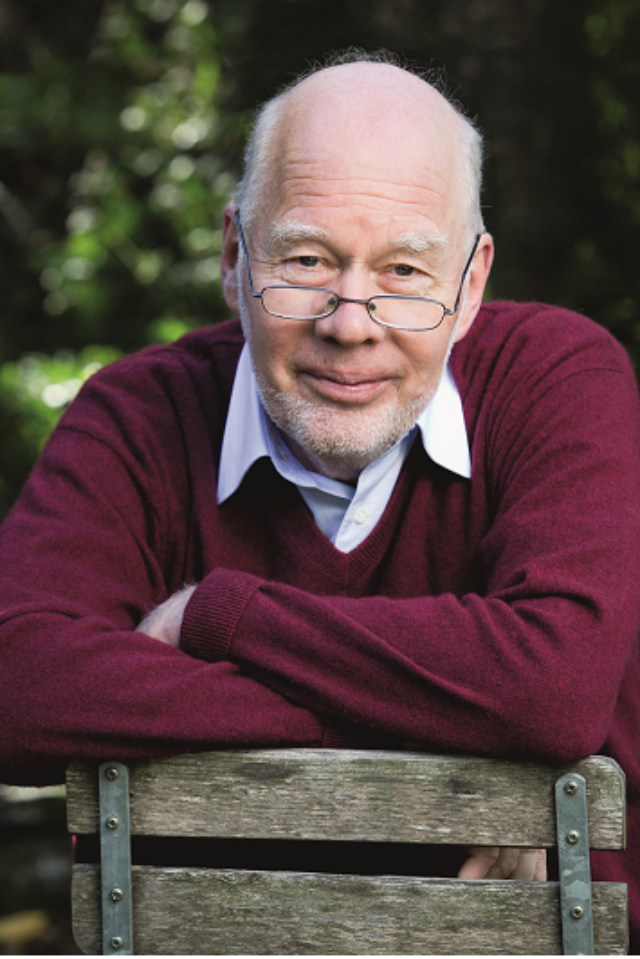

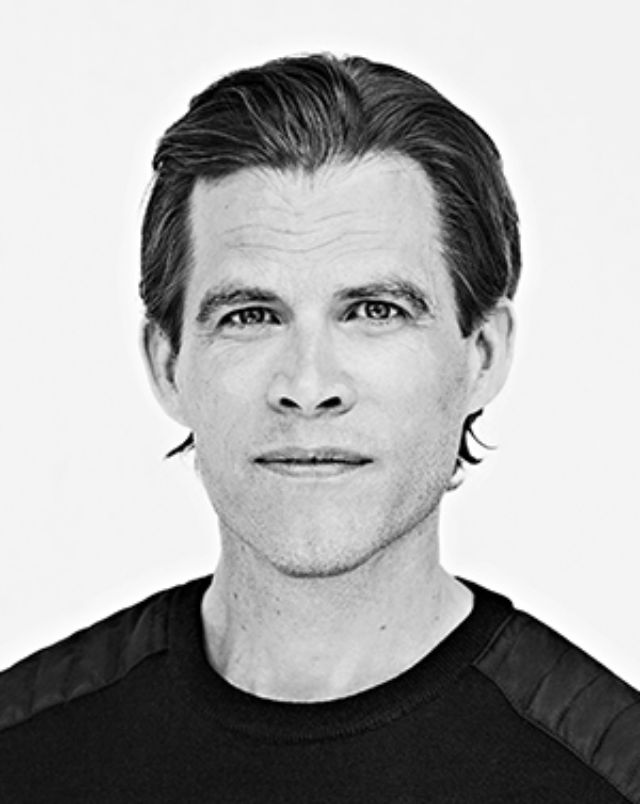

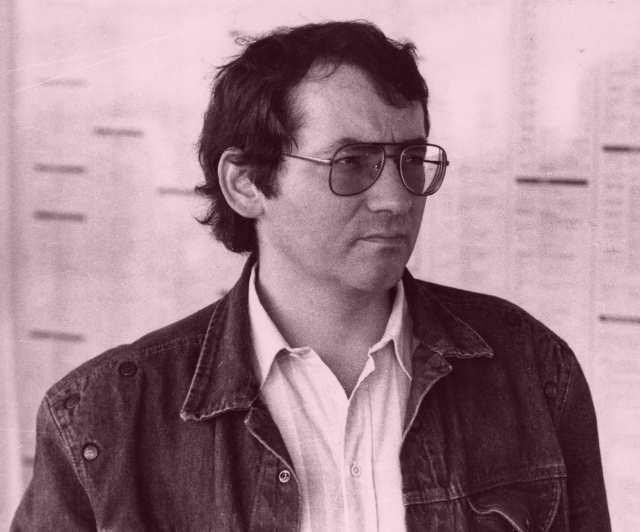

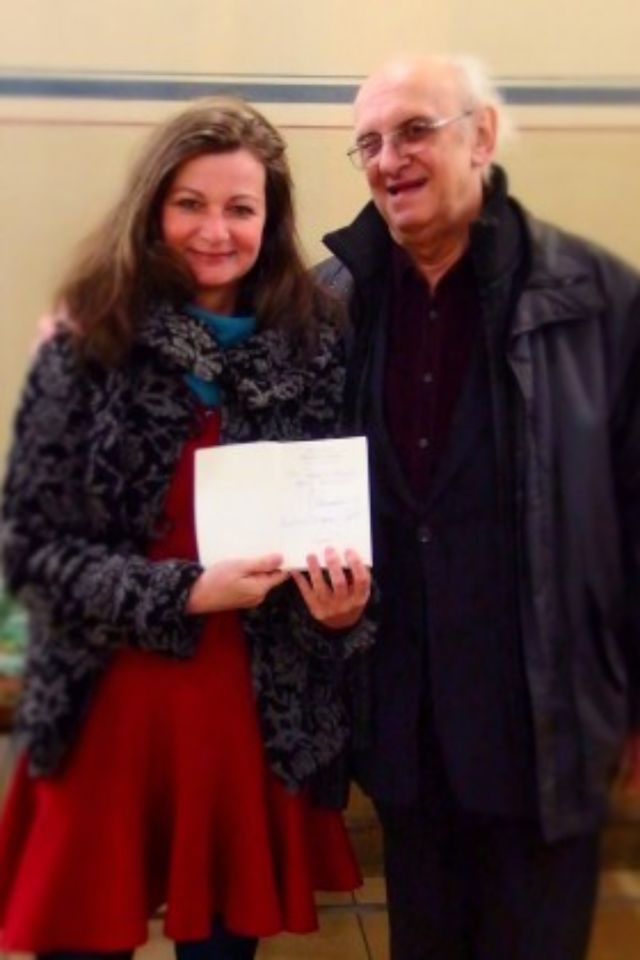

privat.jpg/jcr:content/Gemeinsame%20Lesung%20an%20der%20Uni%20Cork(c)privat.jpg)

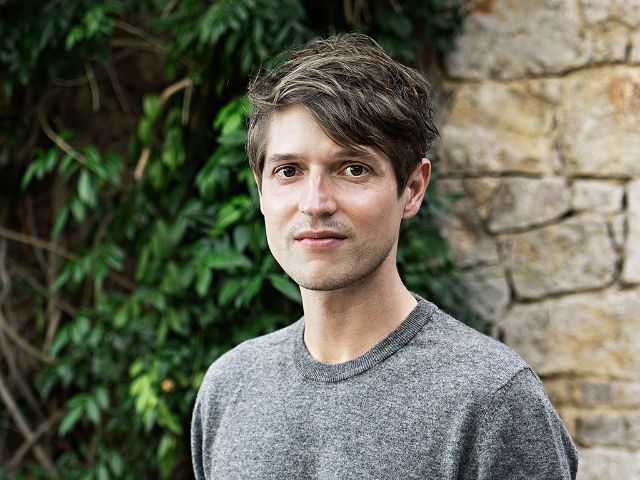

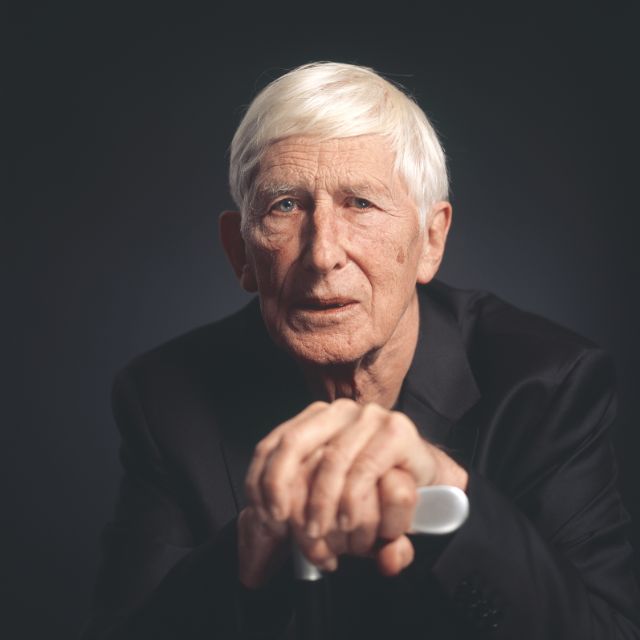

Anna-Nina Kroll und Donal Ryan bei einer gemeinsamen Lesung an der Uni Cork © privat

Inwiefern unterscheidet sich Donal Ryans Sprache in Die Königin von Dirt Island vom Standard English? Sieht man ihr eine Gesellschaftsschicht an, die Geografie, gibt es Slang, haben Figuren eine besondere Ausdrucksweise, die Sie ins Deutsche übersetzen konnten?

Das Englisch von Donal Ryan ist immer mit spezifisch irischen Formulierungen und Ausdrücken, teils sogar mit irischem Gälisch durchsetzt. Allerdings habe ich den Eindruck, dass es im Laufe der Jahre etwas weniger geworden ist. Vielleicht hatte er Mitleid mit uns Übersetzenden, denn seine Bücher gibt es mittlerweile in vielen Sprachen und solche Eigenheiten zu übersetzen kann ganz schön schwierig sein. Diesmal habe ich zum Beispiel eine Weile über »Who have I in it?« gegrübelt, bis ich auf eine Lösung kam. Die Formulierung ist eine Übernahme aus dem irischen Gälisch und wird in der Gegend um Limerick verwendet. Dass die Frage für Auswärtige nicht gleich verständlich ist, wird im Text thematisiert, daher konnte ich sie nicht einfach mit »Wer bist du?« übersetzen. Auf Deutsch versteht nun also die aus London stammende Honey nicht gleich, was wohl mit »Wer sind denn wir?« gemeint ist. Eine etwas ungewöhnliche Formulierung, aber nicht komplett unverständlich.

Die Frauen der Familie Aylward haben auch abgesehen von ihrer regionalen Verortung eine ganz spezielle Ausdrucksweise, Mutter und Großmutter zeigen ihre Liebe füreinander nämlich, indem sie recht derb miteinander umspringen, und das merkt man auch der Übersetzung an.

Ich bin immer traurig, wenn ich einen tollen Ausdruck oder eine typische Formulierung aus dem irischen Englisch nicht übernehmen kann, aber allzu verfremdend sollte man nicht übersetzen, denn es handelt sich ja um die Alltagssprache der Protagonist:innen, die in deren Heimat Irland bis auf die ländliche Färbung nichts sonderlich Auffälliges hat. Den Begriff »Boreen« immerhin, eine Bezeichnung für schmale, nicht asphaltierte Feldwege, konnte ich als Fremdwort einführen.

Im Original fasst jedes Kapitel genau 500 Wörter. Wie schwer war es, dies auch in der Übersetzung beizubehalten? Gab es Kapitel, bei denen Sie eine Ausnahme machen mussten? Und können Sie uns an einem Beispiel zeigen, wie Sie bei schweren Stellen auf kreative Lösungen gekommen sind?

Ausnahmen gibt es keine, das verbietet mir die Übersetzerinnenehre, aber es war tatsächlich sehr schwer! Schon allein aufgrund der strukturellen Unterschiede zwischen dem Englischen und dem Deutschen – Übersetzungen in dieser Richtung werden ca. 20 Prozent länger. Zu meiner Überraschung waren die meisten Kapitel im ersten Anlauf jedoch zu kurz, denn das Deutsche verwendet offenbar gar nicht mehr Wörter als das Englische, sondern nur längere. Der berühmte Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän ist ein extremes Beispiel für die Fähigkeit der deutschen Sprache, lange Wörter durch Zusammensetzung zu bilden. Im Englischen bräuchte man dafür mindestens vier Wörter.

Geniale Lösungen habe ich spontan leider keine parat, aber ein paar Beispiele für einfache Kürzungs- oder Verlängerungsmöglichkeiten kann ich vielleicht geben. Anstatt Augen, die »vor Schreck weit aufgerissen« sind (4 Wörter), gibt es nun welche, die »weit vor Schreck« sind (3 Wörter), was sowieso viel besser fließt. Ausdrücke wie »eigentlich«, »schon« oder »wohl« bezeichnet man nicht umsonst als »Füllwörter«, die kann man häufig hinzufügen oder streichen, ohne die Bedeutung des Satzes grundlegend zu ändern. Und ob nun jemand »durch die Tür in die Küche« (6 Wörter) geschubst wird oder nur »in die Küche« (3 Wörter) – das Bild, das beim Lesen entsteht, ist dasselbe, denn die Person wird wohl kaum durchs Fenster oder durch den Kamin geschubst.

Ein ganz großes Lob muss ich an dieser Stelle meiner Lektorin Kati Hertzsch aussprechen, die auch beim Lektorieren akribisch darauf geachtet hat, die 500-Wort-Marke zu treffen. Gemeinsam haben wir gebastelt, bis uns der Kopf rauchte.

Donal Ryan hat das Buch in 12 Wochen geschrieben. Wie lange benötigen Sie im Durchschnitt für eine Übersetzung? Und wie lange brauchten Sie für Die Königin von Dirt Island? Ist es einfacher, alles »in einem Guss« zu machen?

Mindestens genauso lange. Für 200 Seiten von Donal Ryan plane ich allerwenigstens 3 Monate ein, weil er sehr dichte, lange, klingende Sätze schreibt, an denen ich eine Weile feilen muss. Die Königin von Dirt Island hat durch die zusätzliche Herausforderung der 500-Wort-Kapitel natürlich noch einmal mehr Zeit gebraucht. Das Basteln daran hat sicher zwei bis drei Wochen länger gedauert als sonst. Und auch die unbezahlte Durchsicht des Lektorats und des Korrektorats war viel langwieriger als bei einem »normalen« Text, denn jede Änderung der Wortmenge musste an anderer Stelle ausgeglichen werden. Eigentlich wollte ich die Übersetzung vor einer großen Reise abschließen, war dann allerdings dreimal hintereinander krank und musste mich schließlich am anderen Ende der Welt noch einmal mehrere Wochen hinsetzen, um fertig zu werden. Durch die Krankheitspausen und meine Reise war die Arbeit ein wenig gestückelt, aber zumindest der finale Durchgang sollte in einem Rutsch stattfinden, damit sich der Text tatsächlich wie aus einem Guss liest. Ich lese das englische Manuskript einmal, wenn ich die Anfrage vom Verlag bekomme, und mache drei Übersetzungsdurchgänge. Eine Rohübersetzung, eine Überarbeitungsrunde und dann den finalen Durchgang, in dem ich gar nicht mehr ins Original schaue. Im Anschluss wird meine Übersetzung lektoriert, und ich schaue mir die Änderungsvorschläge an. Wenn die Lektorin und ich uns auf eine Version geeinigt haben, wird der Text gesetzt und korrigiert, und ich lese ihn noch ein letztes Mal vor dem Druck. Von der Anfrage bis zum Erscheinen der Übersetzung lese ich das Buch also unglaubliche sechs Mal.

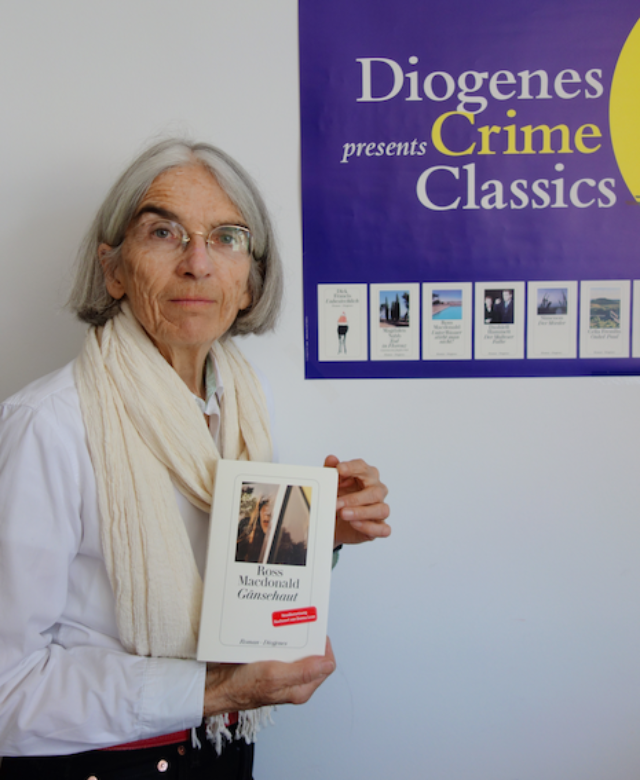

Arbeit mit Aussicht auf großer Reise in Neuseeland © privat

Haben Sie abgesehen von der Lektorin ebenso »Testleser:innen«, wie es manche Autor:innen haben?

Nein, dafür bleibt bei den knappen Abgabefristen auch kaum Zeit. Aber ich stehe immer in Kontakt mit Kolleg:innen, die ich bei besonders kniffligen Stellen um Rat bitten kann.

Welche Recherchen haben Sie vor und während der Arbeit am Buch gemacht? Standen Sie die ganze Zeit über in Kontakt mit Donal Ryan?

Meine Recherchen zu Irland und zur irischen Literatur betreibe ich, indem ich regelmäßig nach Irland reise, Lesungen besuche und mit Autor:innen und anderen Übersetzer:innen irischer Literatur spreche. Mit Literature Ireland, der irischen Übersetzungsförderung, stehe ich regelmäßig in Kontakt, denn die kennen die Szene am besten. Was sich an Fakten oder Formulierungen nicht in Wörterbüchern finden oder ergoogeln lässt, kann ich also meine Kontakte vor Ort fragen. Manches weiß wirklich nur der Autor oder die Autorin selbst, daher schicke ich Donal Ryan gegen Ende jeder Übersetzung eine Mail mit Fragen, die er immer sehr bereitwillig und ausführlich beantwortet. Persönlich getroffen habe ich ihn auch schon, bei Lesungen in Deutschland und Irland, und zweimal durften wir sogar schon zusammen auf der Bühne sitzen und über seine Texte und meine Übersetzungen sprechen.

Was haben Sie über die Jahre als Übersetzerin gelernt?

Dass keine Übersetzung einfach ist. Dass jeder Text durch ein gutes Lektorat noch besser werden kann. Dass es neben dem Autor oder der Autorin niemanden gibt, der den Text so gut kennt wie wir Übersetzer:innen.

Was denken Sie über Übersetzungstools wie Deepl?

Für die Kommunikation mit der französischen Ferienhausvermieterin oder die Deutung der Bedientasten des japanischen Reiskochers finde ich solche Tools praktisch, aber die Funktionsweise der Übersetzungsmaschinen basiert auf Wahrscheinlichkeitsberechnung, und Literatur versucht ja gerade, das Unwahrscheinliche, die Abweichung vom Standard zu schaffen. Kontext kann so ein Tool nicht erfassen, Stil nur sehr begrenzt, und wenn sich ein Begriff fünfmal wiederholt, kommt es vor, dass im deutschen Text fünf verschiedene Übersetzungen stehen. Dass obendrein alle Übersetzungstools auf dem Markt mit gestohlenen, urheberrechtlich geschützten Texten trainiert wurden, für deren Verwendung die Autor:innen keinen Cent gesehen haben, ist ein Skandal von unermesslichem Ausmaß, gegen den vorzugehen juristisch fast unmöglich ist. Insgesamt macht mir die Entwicklung schon Sorge. Kolleg:innen berichten von Verlagen, die einen Bruchteil der bisher gezahlten Honorare anbieten, weil »nur noch« die Maschinenübersetzung korrigiert werden soll. Dass die Arbeit an einer so schlechten Vorlage, der man keinen Fingerbreit trauen darf, genauso zeitaufwendig ist wie das Selbstübersetzen, will man auf Auftraggeberseite nicht wissen. Wenn unsere Honorare durch diese neue Entwicklung noch weiter sinken als ohnehin schon, können bald auch die genügsamsten, kinderlosesten Übersetzer:innen in ungeheizten Einzimmermietwohnungen auf dem Land nicht mehr von ihrer Arbeit leben. Die Abgabefristen werden auch immer kürzer, damit die Übersetzung möglichst zeitgleich mit dem Original erscheinen kann, weil die Leser:innen sonst zum englischen Text greifen könnten. Einige große Talente verlassen wegen dieser Gemengelage gerade die Branche, das ist ein herber Verlust für die Literatur.

Möchten Sie noch etwas zum Beruf der Übersetzerin sagen, was viele nicht wissen?

Es klang schon an: Das Übersetzen dauert viel länger, als man meinen könnte. Viele stellen sich vor, dass man den Text »einfach« auf Deutsch abtippt oder durch ein Übersetzungsprogramm jagt und nur noch hier und da ein bisschen korrigiert. Dass eine Literaturübersetzung Hand- und Hirnarbeit ist, die viel Zeit und Verstand fürs Interpretieren, Formulieren und Recherchieren braucht, ist wahrscheinlich nicht allen bewusst. Jedes Wort und jeder Satz ist durch die Hirnwindungen und Finger der Übersetzerin oder des Übersetzers geflossen. Eine Übersetzung hat daher immer zwei Urheber:innen, weshalb es auch so wichtig ist, dass man uns in Rezensionen gemeinsam mit dem Autor oder der Autorin nennt.

Mit einem verbreiteten Irrtum möchte ich außerdem aufräumen: Für den Titel des deutschen Buches können wir Übersetzer:innen nichts. Manchmal werden wir um Vorschläge gebeten, die endgültige Entscheidung liegt aber beim Verlag.

Und das Wichtigste zum Schluss: Ohne Übersetzer:innen gäbe es keine Weltliteratur. Was wären wir ohne Klassiker:innen wie Marcel Proust, Mary Shelley, Gabriel García-Márquez, Charles Dickens oder Astrid Lindgren? Englisch können heutzutage die meisten einigermaßen lesen, aber gerade Literatur aus weniger verbreiteten Sprachen und uns fremderen Kulturen ist eine Bereicherung, die häufig erst von engagierten Übersetzer:innen entdeckt und an deutschsprachige Verlage herangetragen wird.

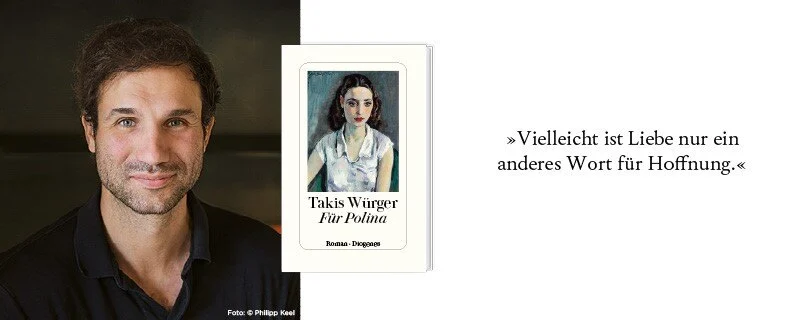

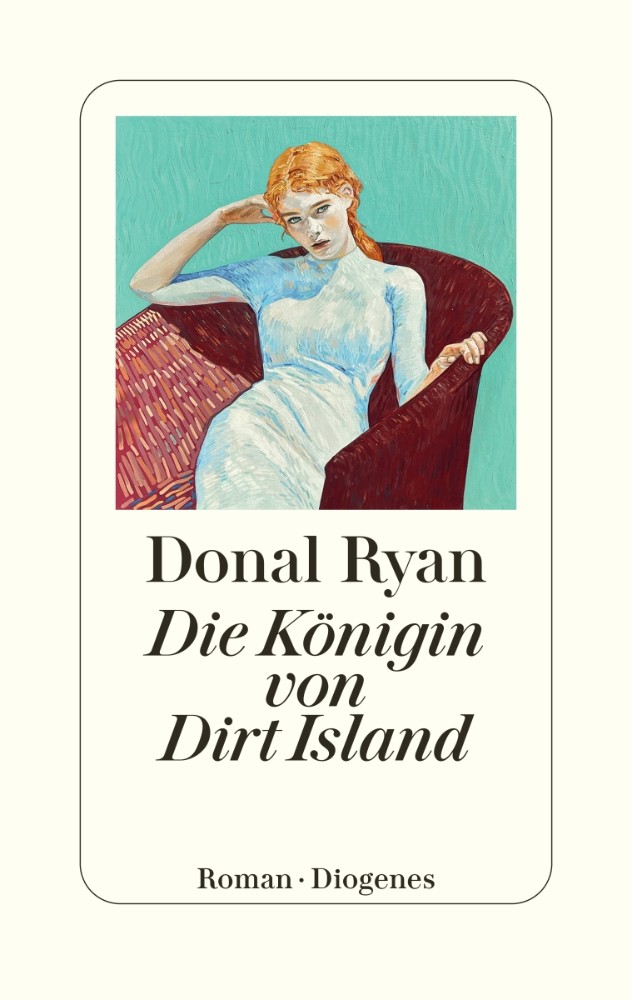

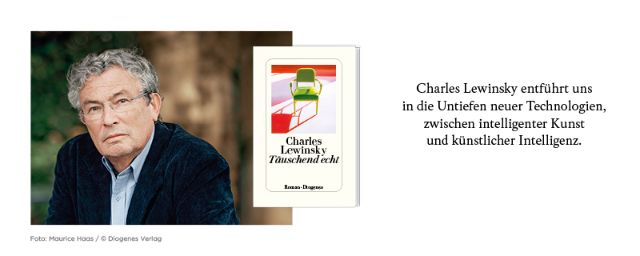

Die Königin von Dirt Island

Nach dem Tod ihres Mannes bringt Eileen ihre Tochter allein durch und verzweifelt fast, als sich die Geschichte wiederholt und auch ihre eigene Tochter jung und unehelich Mutter wird. Doch in den Frauen der Familie Aylward stecken Kraft und Mut, und es reicht ihnen längst nicht, nur eine Nebenrolle im Leben zu spielen.

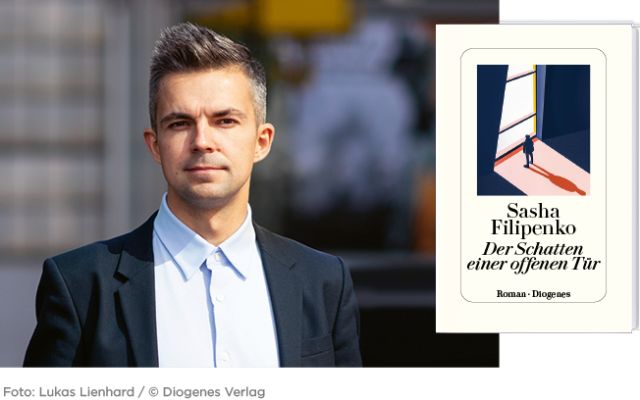

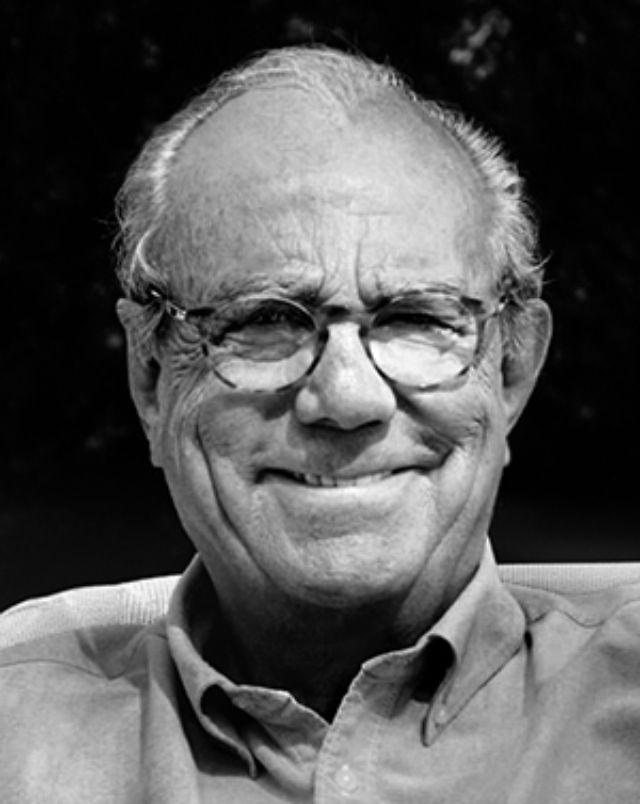

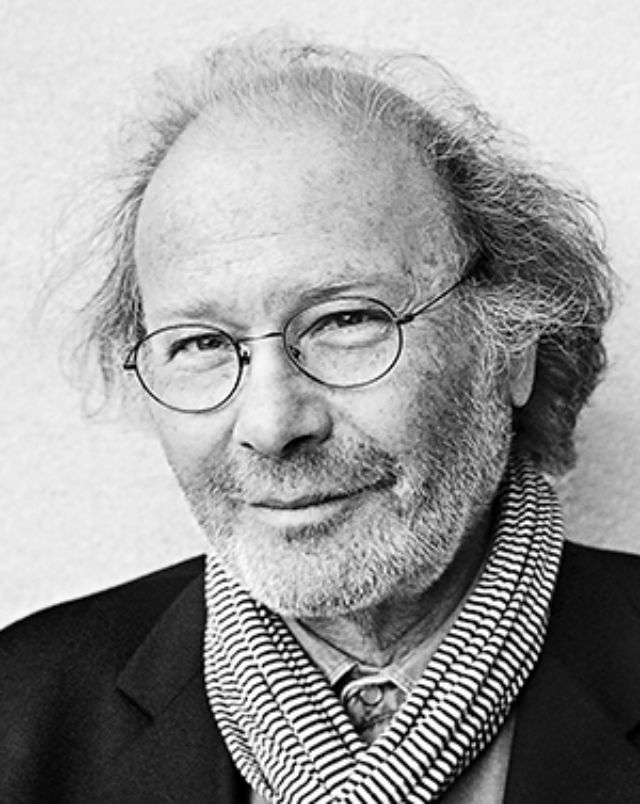

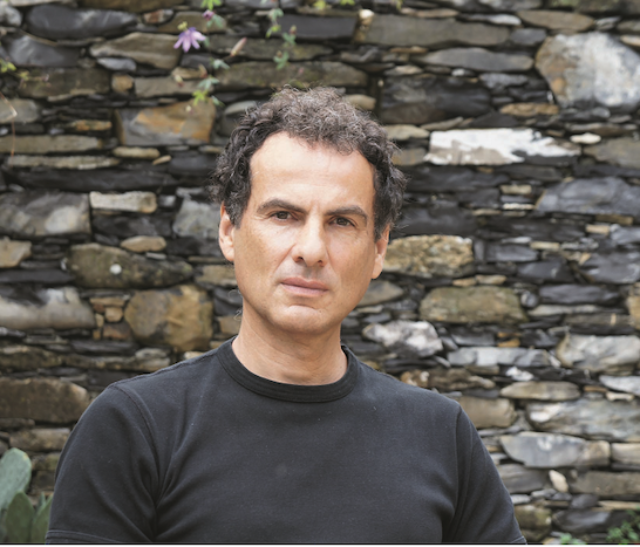

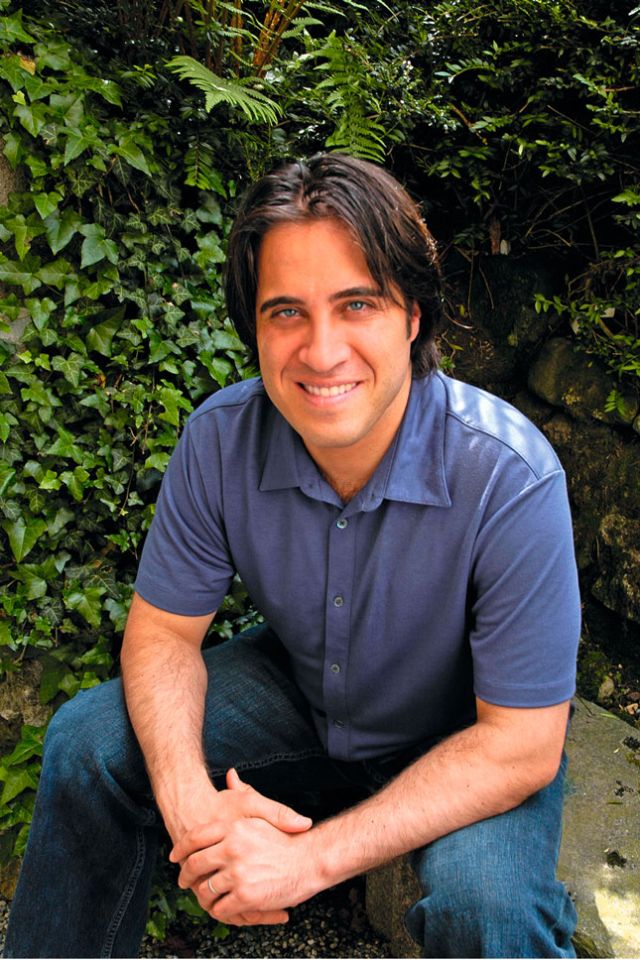

Donal Ryan, geboren 1976 in Nenagh, Tipperary, studierte Bauingenieurwesen und Jura und unterrichtet Creative Writing an der Universität von Limerick. Er lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Castletroy, Limerick. Seine Romane Die Gesichter der Wahrheit und Die Stille des Meeres waren auf der Longlist des Booker Prize.

Anna-Nina Kroll, 1988 in Essen geboren, studierte Literaturübersetzen in Düsseldorf und übersetzt seitdem aus dem Englischen. Sie ist die deutsche Stimme von Carmen Maria Machado, Donal Ryan und Anna Burns. 2021 erhielt sie den Förderpreis zum Straelener Übersetzerpreis der Kunststiftung NRW.

.png/jcr:content/MicrosoftTeams-image%20(8).png)

.jpg/jcr:content/Wells_Interview_Teil2.jpg)

.jpg/jcr:content/vital-sinkevich-k2iRpPpbKFY-unsplash%20(1).jpg)

.png/jcr:content/vorlesetag_diogenes_blog_header%20(1).png)

.jpg)

.jpg)